二条城が東西南北に対して少し傾いてる理由がわかった気がするので、大慌てでブログに書いてみます。

タイトルは釣りじゃなく、

「これ本当に答え出たんじゃね?」

と思ってしまったので、怖いんですけど勇気がなかったばっかりに他人に出し抜かれて

「俺も気づいてたのにィ!グギギ……」

したくないので、取り急ぎでエントリを書きました。

(追記 1)……と、慌てて立てたエントリでしたが、一時の高揚がおさまり冷静になってみると、

「あ、これ、やっぱ答え出てねーわ」

と、俗にいう「著者が自身の著作に確信を持てなくなった」ので、このエントリの後半でそのへんを追記します。(追記 1ここまで)

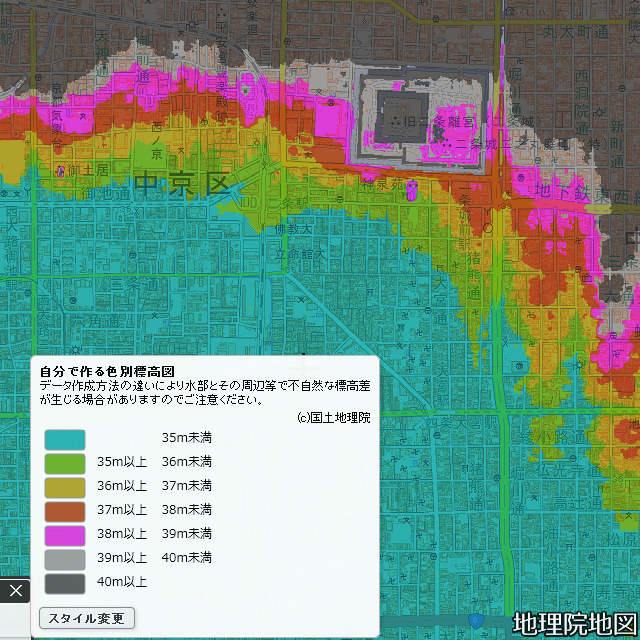

では単刀直入に行きます。言葉はいらない。ちょっとこれ見てくれよ。アンタ、これをどう思う?

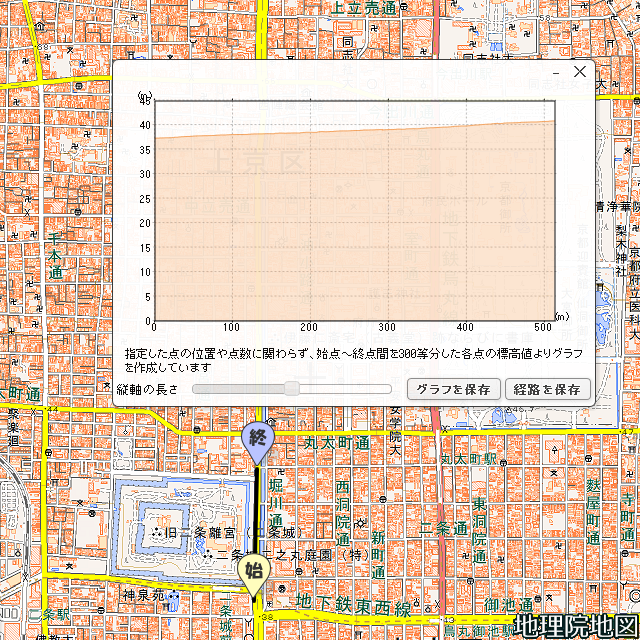

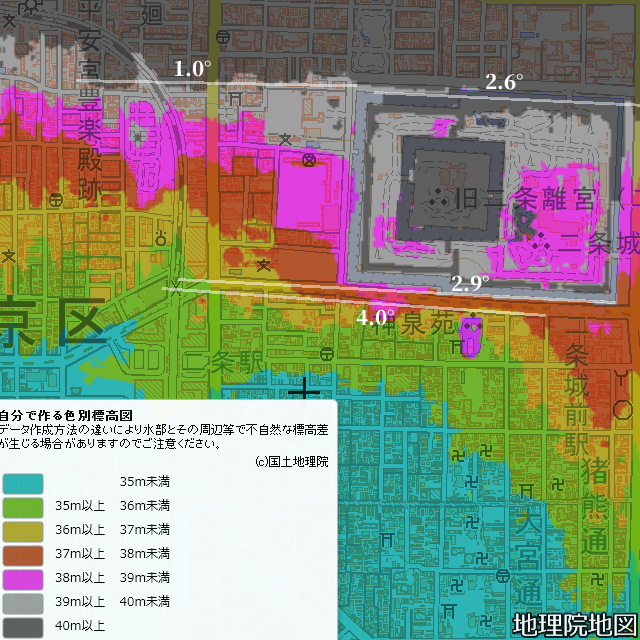

二条城のあたりの標高を1mピッチで色分けした図です。

あからさまじゃないか……こんなん……

こんなものが見えてなかったなんて…………

これを見て、地形以外に考えられるか?二条城の傾きの理由……

いや、思えば気づくような状況になかった

二条城は儀礼の城だと教わって来たし……

まさか平城で、それも天下を獲った徳川の城が、地形のせいで縄張りが自由にならなかったなど……発想できなくて当然ッ……

ありえん……ありえんじゃろ……

……が、やはり地形……

圧倒的地形……

できてしまうのだ……二条城が約3度、傾いている理由ばかりでなく、北辺と南辺が平行になっていない理由まで、すべて地形由来で説明できる……

と、この調子でずっと続けるのもしんどいので普通の口調に戻します。

まず、お城に詳しくない人のために、

「そもそも何の話?」

ということを説明しましょう。

京都にある二条城。世界遺産の一部ですね。徳川が征夷大将軍の宣旨を受けたり大政奉還したりした城です。受けたり返したり、消費者金融の窓口みたいな場所です(違う)。

その二条城が、地図上で見ると、微妙に東西南北に対してピッタリ合っておらず、約3度、時計回り方向に傾いているわけです。

大きな地図を表示

これは、なまじ碁盤の目の京都なので、実に目立ちます。不思議です。なんでやねん?

正確な東西南北を計るって古墳時代でも出来たことやろがい!

そもそもきちんと南北ピッタリに流れてる堀川に合わせたら、そんな傾き起きないはずじゃね?

むむむ、これは測量ミスじゃなくて意図的なものを感じます……なんだ……この傾きの理由はなんだ……?

というわけで、以来、諸説紛々入り乱れ、でも決定打のないまま今にいたるというわけです。

>二条城が地図上で少し傾いている理由 | 二条城のガイド | 攻城団

https://kojodan.jp/castle/13/memo/3321.html

上のリンク先ではこの説はまちがっている可能性があることを聞いたので、その点を踏まえてお読みください。

という前置きがありますが、当時の磁北のズレに理由を求めると、

・当時の西日本の磁北のズレは約5度。約3度と約5度の差って大きくない?

・当時、コンパスが西洋から入ってきたのは事実だが、徳川二条城築城の際に使ったという証拠はない

・同時期の他の城で磁北に合わせてるケースってあるっけ?

……などの疑問点があり、決定打とはなっていなかったんですね。

(追記 2)約5度のソースに突っ込まれて、そういや検索して上位にヒットした個人ブログを鵜呑みにしちゃったなと反省し、少し真面目に調べなおしました。

で、見つかったのがこちら。

>日本考古地磁気データベース

http://mag.center.ous.ac.jp/reduction/cal.cgi

こちらで、京都中京区の緯度経度を135.76/35.00として、1602年(徳川二条城築城時)と入力してみると、結果は偏角7.1度。

5度どころじゃない。3度から倍以上の開きになってしまいました。(追記 2 ここまで)

かように昔から議論されているテーマでありまして、そこにふと地図を見ただけの私が、取り急ぎの雑な論を担いで一発ぶちあげるのはバカが戦車でやってくるみたいな、非常に危なっかしい愚かな行為であろうという、自覚はあります。

しかし、どうせ俺は学者じゃねーし……とビビって、数年後か数十年後かに

「ああああーッそれ、俺も気づいてたのにーっ!言っておけばよかったーッグギギギ……くやしいのう、くやしいのう」

と枕を濡らしたくないので、恥をかく覚悟で自分の発見をこうして大慌てでまとめたという次第です。

個人的には、既に述べた通り、言葉を重ねるより地形図を見れば一目瞭然。これもはや論より証拠のレベルで答えが出ただろうと思っております。

蛇足ながら、もう少し続けましょう。したがって、二条城は完全な平地ではなく、わずかな傾斜地に存在します。

北辺あたりが標高 40.5m、南辺あたりが 37.5m。比高で 3m くらいですね。勾配でいうと 0.6% ほど。ゆるやかな坂です。

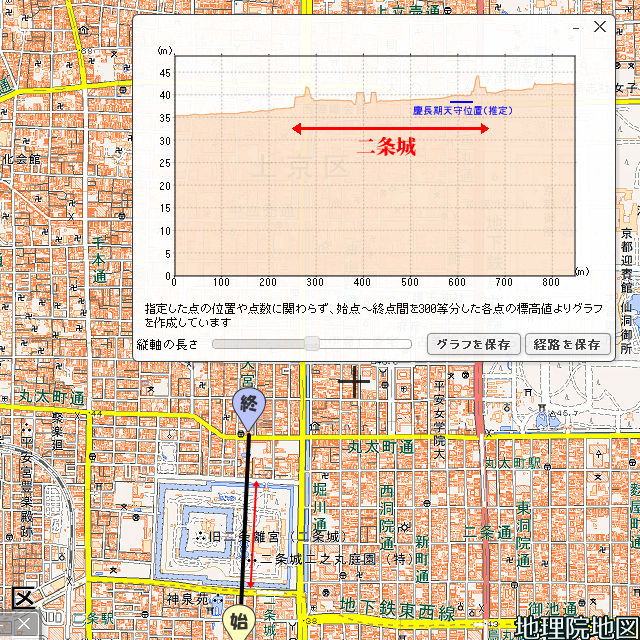

これを、慶長期(築城時)の推定天守位置を横切るように断面図にしてみましょう。

……というわけです。わずかな傾斜のなかに、必死に水平を求めているのがわかります。

つまりは斜面の中になるだけひろい水平地を確保しつつ、平行四辺形ではなく方形の縄張りにしようとした結果、慶長期の縄張りは3度傾くことになったと考えるのが妥当なのです。

それでも微妙な地形の影響を受けて、北辺と南辺の傾きが約 0.3 度ちがうという、微妙な差が生じています。

この角度ズレは測量地図や空撮写真を見るとさすがに気づきますが、当時のエンジニアたちは

誤差の範囲内として許容していたか、そもそも気づいていなかったと思われます。

なぜなら、寛永行幸時の『二条御城中絵図』では、北辺と南辺はきっちり平行に書かれているからです。

(追記 3)これは私の計測ミスで、測りなおしたところ北辺と南辺の傾きの差はおおむね0.1~0.2度であり、当時の測量技術と土木技術を考えると、誤差の範囲内であり意図的なものではないと思います(追記 3)

しかし、天下を獲った徳川が、たかだか3mほどの地形に影響されてしまうというのも、にわかに信じがたいものがあります。これについてはどうでしょうか。

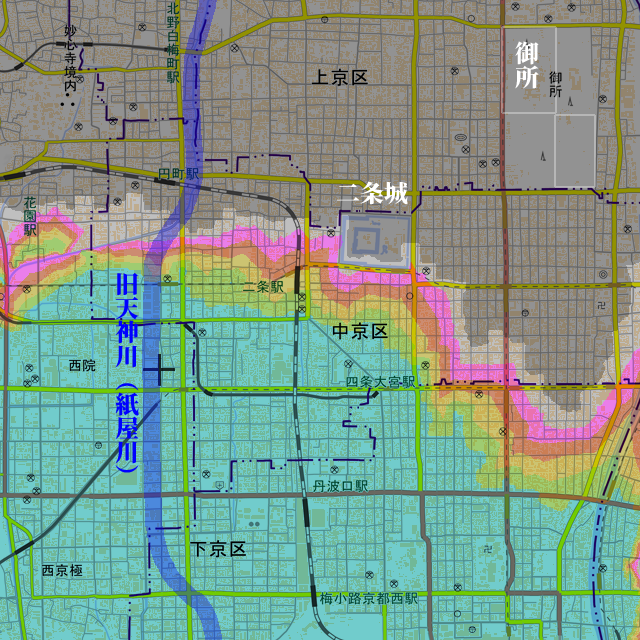

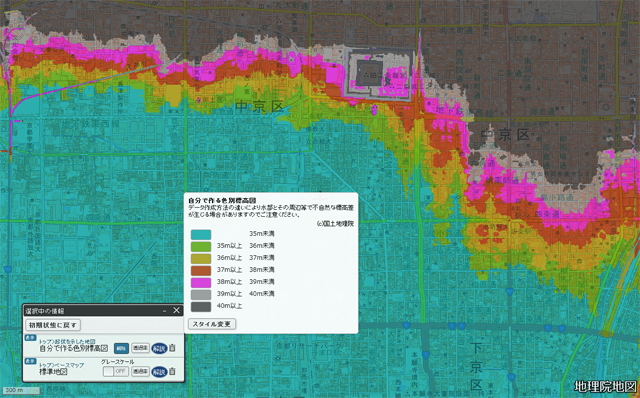

次の図をご覧ください。地形と御所と二条城の位置関係を示しています。

これを見て、私は二条城の選地の意図が明白になったと感じました。

これは、南西から来る敵から御所を守るための選地である、と。

(旧)天神川を防衛線にして、御所の南西微高地のわずかな平坦地に築いた城。

築城時期は、秀吉の大陸進出から冷めやらぬ 1602 年。 戦後処理をまかされた家康でしたが、交渉決裂の場合は朝鮮・明との再戦もやむなしと考えていたという説もあります。

朝鮮・明連合軍が逆に日本へ攻め込んだ場合、進撃ルートの本命は瀬戸内海を突破して淀川北上でしょう。御所を守る出城として考えれば、二条城の立地は非常に納得がいきます。

そして、近々の戦闘を想定しての築城ならば、築城に時間をかけないのは当然です。いつ、交渉が決裂して、攻め込まれてもおかしくないのですから。

仮想敵は朝鮮・明連合軍ではなく大坂方と考えてもいいでしょう。周到な家康は 1602 年の時点から将来の大坂攻略に備えて、御所を守る城として、この位置に二条城を建てたのだ……と。こっちの方が大多数にウケが良さそうです。どっちにしろ事情は同じです。

もし大坂方を警戒する必要があっての築城なら、時間をかけるべきではないと判断したはずです。

つまりは、正確に東西南北に合わすために地盤改良して盛土して平坦地を拡張する、そんな時間をかけるよりは、ちょっと城域を傾けて既存の地形を最大限有効活用しましょう、てのが真相だったんじゃないかと。ちょっと傾くだけじゃーん!方形も守れるし、早くてリーズナブル!みたいな。

……「蛇足ながら」より後ろの駄文は、憶測トークでしかありませんか?ありませんねえ。

ともあれ、「儀礼のために使われた城」だからといって、「儀礼のために作られた城」と決めつけてはいかんのではないかと思いました。

地形を見たあとでは、二条城は自分の想像してたよりずっと、戦闘も考慮しした城に見えてきたので。

私は自分の発見に、確信に近いものを感じており、釣りタイトルのつもりはないのですが、その一方で証拠が不足しているという認識もあります。

以上述べたのは取り急ぎの報告、新視点の提示であり、世の城郭好きの皆様により深く検討・検証いただけたら幸いです。

追記4:でもやっぱり、自説に疑問を抱くようになってしまった。

翌日、自説に補完したい気持ちで、地形を 3D で眺めたりしてました。

高低差をわかりやすくするために100倍に誇張して、

「うーむ、南西の低地を避けたと思っていたが、実は南東の堀川にともなう斜面を避けたのか?」

などと考えましたが、ここではたと思いなおしました。目が覚めました。

5倍や10倍じゃない、100倍もしなきゃはっきり見えてこない高低差が、そこまで築城に影響するだろうか?と。

自分が述べた天下を獲った徳川が、たかだか3mほどの地形に影響されてしまうというのも、にわかに信じがたい

という疑問がぶりかえしてきたのです。ブーメラン!ブーメラン!

地形を見ると、城の南西にわずかな起伏があるのがわかります。これを避けたのでしょうか?

ストリートビューで見ると、最大で2mほどの高低差です。

戦時においてはほんの一間の高低差が生死をわかつものなのだ……という論理にもとづいたのかもしれません。が、さすがにこの程度の高さなら埋め立ててもそれほどコスト増ではなさそうです。そもそも、この小さな起伏は慶長の築城時には影響の少ない部分です。寛永の拡張時の造成で生じた起伏である可能性は高いでしょう。

人間は坂の上り下りを嫌います。なるだけ道を同じ高さで続くように作りたがるものです。

ですから、このあたりの等高線が約3度東西方向に傾いているから、それに引きずられて道や城が傾いたのだ、という私の最初の説も、可能性はあると思っています。

が、影響を受けていない町屋が少なからぬ点を見ると、自説に疑義を抱くには十分でした。

ならば、別の可能性も考えてみなければなりません。

避けたのが高低差ではないとしたら、何が考えられるでしょうか。

土木の問題だとすれば、地盤が軟弱であったということが考えられます。

政治の問題だとすれば、整地できない特殊な地物がそこにあったと考えるべきでしょう。

この二つに解を示してくれそうなものが、二条城の南西には存在します。その名も神泉苑。

追記5:神泉苑の源泉を避けた説

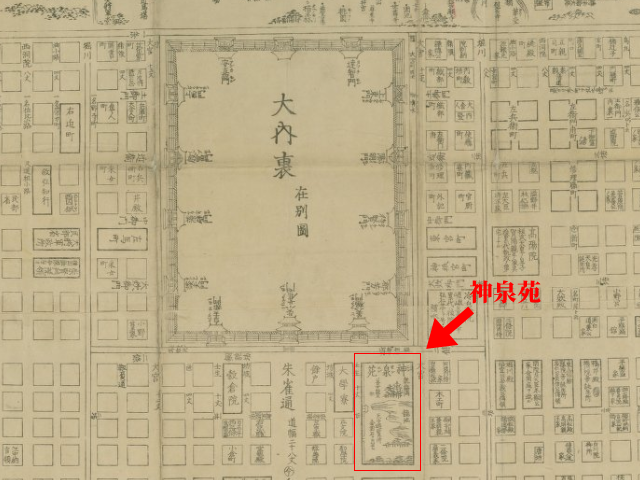

神泉苑はかつての平安京大内裏南東にあり、霊場でした。その名の通り湧水地で、宮城の重要な水源だったのでしょう。

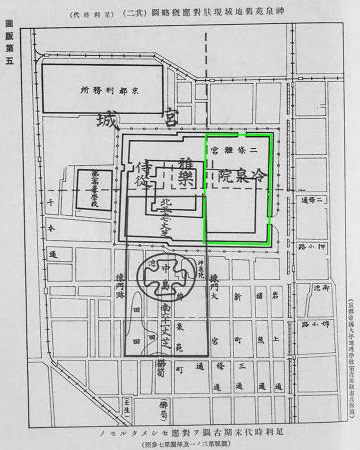

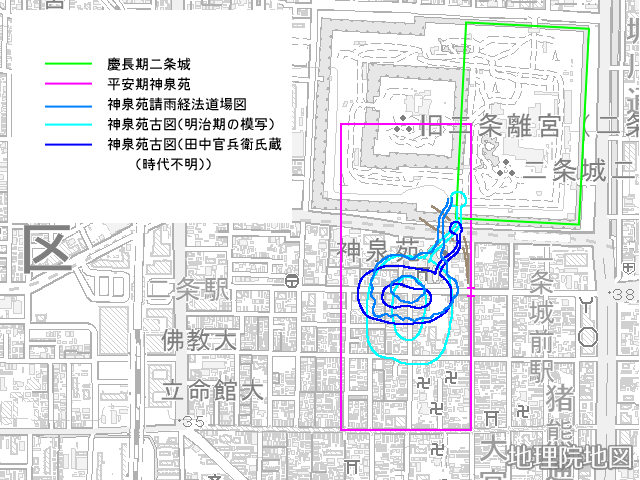

平安期神泉苑の敷地に二条城を重ねると、こうなります(緑線は筆者の加筆による、築城時の二条城のライン)

>京都府史蹟勝地調査会報告. 第7冊 – 国立国会図書館デジタルコレクション

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/976614/102

なんでしょうか、これは。むしろ3度傾けなければ、築城時二条城は神泉苑の敷地を荒らさずに済んだことになります。ヤクザの手口?フット・イン・ザ・ドア?

しかしこの神泉苑、室町時代には荒れ果てて樹々が生い茂ったり、ゴミ捨て場になってたり、もう龍神が出て行ってしまったなどと言われたり、散々な状態だったようです。不浄の地、中世人の忌み嫌う穢れの地と化していたのです。

>60.こんなに荒れていた!?中世の神泉苑|東寺百合文書WEB

http://hyakugo.kyoto.jp/hyakuwa/60

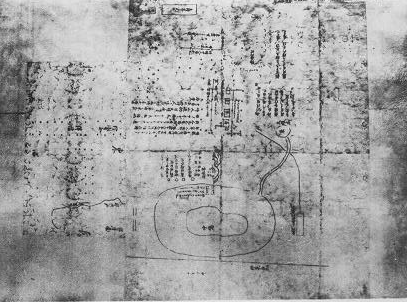

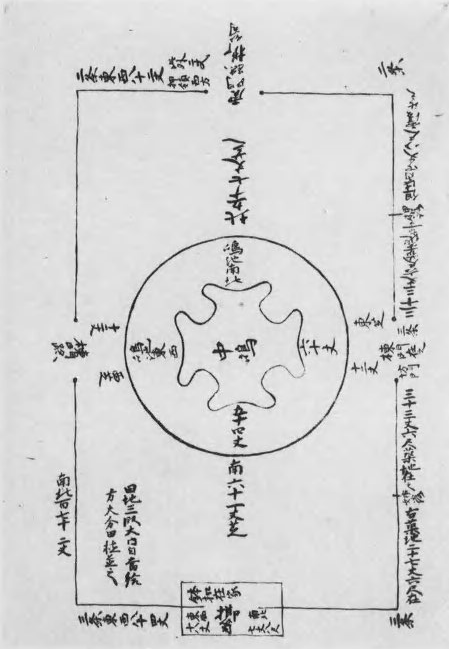

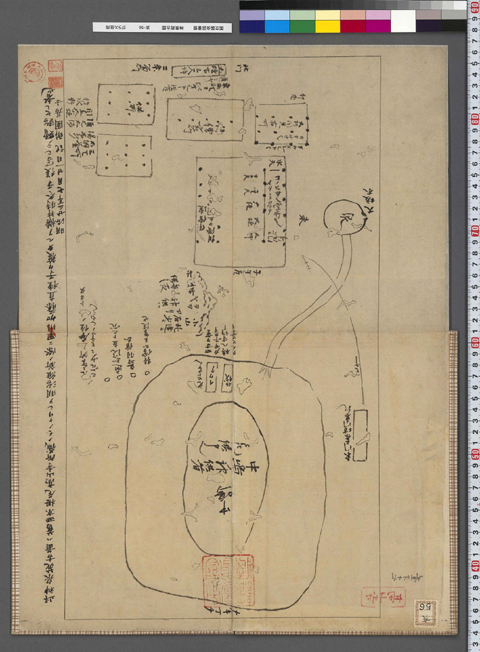

というわけで、足利時代の神泉苑はこんな様子だったと、先に挙げた京都府史蹟勝地調査会報告は載せています。

京都府史蹟勝地調査会報告はこれを東寺文書よりとしていますが、筆者はこの図を京都府史蹟勝地調査会報告以外に見つけられませんでした。

いずれにせよ、泉源が描かれていないことが注目に値します。荒れ果てていたということですから、猛烈なやぶと化し、泉源および小水路が見えなくなっていたのではないでしょうか。池が枯れてないのですから、湧水が止まっていたわけではなさそうです。

そこへ、豊臣あるいは徳川によって、荒廃していた京都の再開発が始まりました。周辺整備としてやぶを刈り払ったところ、隠れていた泉源が見つかり、神泉苑が旧来の姿を取り戻したというのは、ありそうな話だと思いませんか?

その、旧来の形がどうであったか。

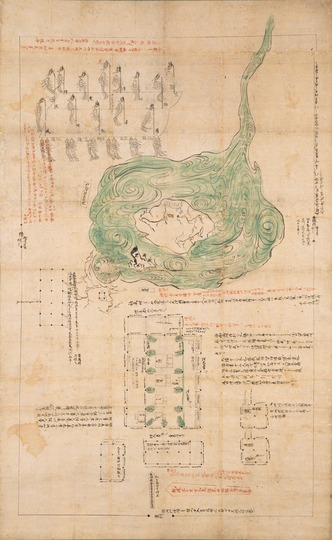

まず、先に挙げた京都府史蹟勝地調査会報告が掲載している田中勘兵衛氏藏の古図があります。

筆者の調べた限りでは、いつ描かれたものかはわかりませんでした。

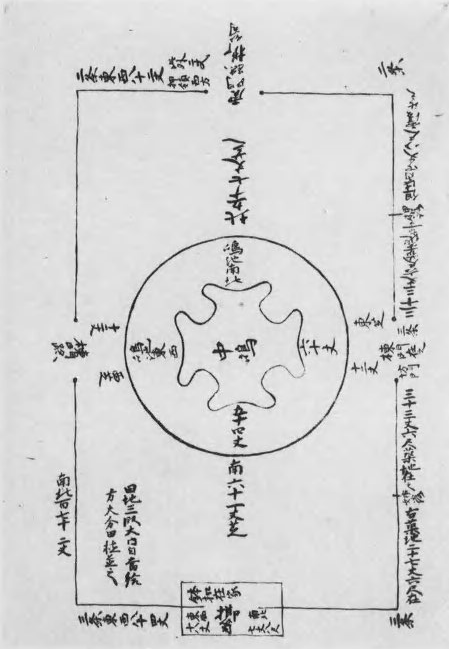

神泉苑請雨経法道場図。延応2年(1240)に行われた雨乞いの図の、弘仁2年(1279)の写し。

泉源は画面外ですが、泉源と池をつなぐ流路は描かれています。鎌倉時代ではまだ、荒廃していなかったようです。やはり応仁の乱前後から荒廃したのでしょう。

栂尾山 高山寺所有の古図を模写したもの、という但し書きがあります。

この栂尾山 高山寺所有の古図が、田中勘兵衛氏藏の古図を指してるのかどうかはわかりませんでした。オリジナルがいつの時代の神泉苑を描いたものかはわかりません。

田中絵、高山寺絵ともに、小水路を斜めに横切る生活道が記されています。

京都の碁盤目街路は完全無視の、みんながショートカットして歩いてたら、そこがそのまま道になりました、みたいなやつ。

こうしてみると、京都府史蹟勝地調査会報告が足利時代の神泉苑として採用した古図は、あまりに抽象化された模式図すぎて、実際の形状を写した図だとは考えにくいものがあります。

そこで、田中絵と高山寺絵、神泉苑請雨経法道場図を現在の地理院地図に合わせてみました。

現在の御池通りに面した部分に神泉苑の東門があったとして、そこを基準に重ねています。

するとどうでしょう!二条城(慶長期)の南西隅に、ちょうど神泉苑の泉源が重なるのです!

これによって、以下の可能性が考えられます。

- 住民の貴重な水源である湧水地を破壊することは、さすがの徳川もできなかった

- 湧水地ということは地下水が豊富な場所。軟弱地盤であり、重い石垣(それも重要な隅角)を築くには不適な場所だった

- 痩せても枯れてもかつての大内裏の霊場である。伝統好きの家康が神泉苑の泉源の破壊を嫌った

- 室町時代には不浄の地と化していた場所である。穢れが城に伝染するのを嫌った

いずれも、ありそうといえばありそうな話です。

が、しかし、どの説も――南西の起伏を避けたという説も含めて――整地できないものが南西にあったとして、隅欠ではなく、わざわざ全体を傾けるという対処で解決したのはなんで?という疑問には答えてくれません。

隅欠は必ずしも鬼門方向限定ではなく、山形城なんかも南西が大きく凹んでます。今治城なんか真西に凹みがありますね。 南西は裏鬼門ですから、風水的にも南西を隅欠にして、不都合はなかったと思われます。

追記6:結論――二条城が3度傾いている理由は、やっぱりわからない

と、いうことです。

冷静になってみると、いずれも決め手には欠けており、そうかもしれんしそうじゃないかもしれん、としか言えないのでした。

わからないことは現時点ではわからないとするのが、学問です。それが真摯な学術的態度なのです。

オレは作家だから研究者の見えないものが見えるんじゃ~などと言い出すのは、

「我は神のお告げを聞いた。信じよ、さらば救われん」

と同レベルの話であって、言うのは勝手ですが、それを学問だと言い張るな、なのです。

それはそれとして、私も作家のはしくれとしてネタ被りは何度も経験しており、

「自分が思いついたり気づいたものは、他人も同じ経路を辿って到達できると思え。出し抜かれたくなかったら、温めておくなど愚の骨頂」

という経験則が身についてしまっていました。

それで、吟味もせずに慌てて先走った大言壮語エントリを立ててしまった次第です。

新視点を提示できたという自負はありますが、ついイキッてしまった点は、ちょっとだけ反省しております。

地形図を読む技術 新装版 すべての国土を正確に描いた基本図を活用する極意 (サイエンス・アイ新書)

Amazon.co.jpで詳細を見る

![[4コマ] お城用語入門マンガと全国ご当地お城4コマ 『日本全国千態万城』(試し読み)](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2020/02/NihonzenkokuSentaibanjo_catch-100x96.jpg)