訪問日 : 2025-01-05

「橋と一緒に見るべき」と書きましたが、私はいっしょに見ませんでした。

つまりこの記事は残念な内容であり、私の後悔と次回訪問(あれば)への宿題を記したものです。

この日は浜松で野宿して、始発で豊橋に向かいました。 東京へ向かう帰路の途中の寄り道での訪城なので、いったん逆方向に戻ったことになります。

なんで豊橋で野宿しなかったかというと、野宿に適した場所があるかどうか知らなかったので。

浜松は野宿しやすそうな地下道があるのを知っていましたから。

実際、私のほかに野宿旅行者が何人か浜松の地下道を一夜の宿としていました。考えることは同じか。

さて、そんな野宿ノウハウの話はともかく、朝 7 時くらいに吉田城へ到着。

鏡石が立派。というのも家康の関東移封後に池田輝政が入り、巨大城郭になる予定だったから。

したがって、江戸時代の城域も三~八万石の譜代大名の居城としては大きすぎるくらい。

東海道の要衝で地域経済の中心地・吉田宿があったとはいえ、三~八万石の譜代大名には維持が大変だったと思います。

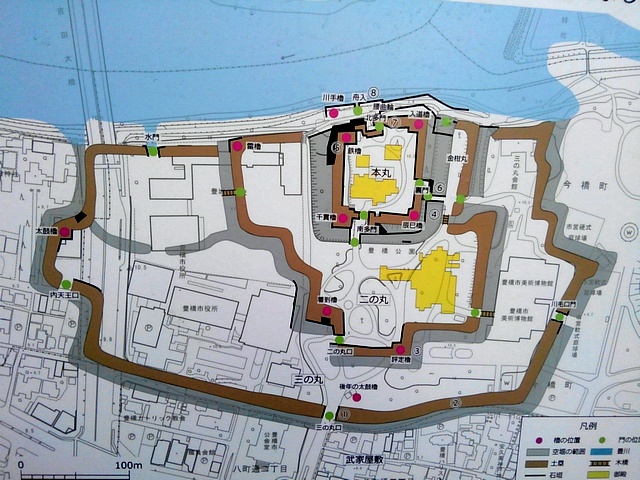

復元予想の鳥瞰図。犬山城と同じく後堅固の城というか背水の陣の城というか。

そもそもは矢作川を防衛線として、川の方が「前」になる境目の城なんでしょうけどね。その点も犬山城と同じ。

明治以降は軍の駐屯地であったため、近代の戦争遺構も多く残っています。私は守備範囲外なのと、今回はそんなに時間的余裕がなかったのでスルーしました。

あんまり熱心な訪城ではなく、例によって下調べもせず、

「いちおう有名な近世城郭だから、寄り道できる時間もあるし見ておくか」

で寄っただけです。

そんな雑な、熱心さの無い観光だったから矢作川の対岸から城を見ると言う基本を忘れてしまったわけですが。後悔、先に立たず。

本丸の堀。落ち葉やなんやかんやでだいぶ浅くなってるけど、まだまだ深い。

さっきの場所もそうだけど、もとからあった虎口なのか公園化によって土塁がぶった切られてるだけなのかわからない。

堀へも下りられます。古い城絵図を見ると堀が藍色で塗られてますから、当時は水堀だったんでしょう。

吉田城を水城に分類してる資料もありますから、いま空堀になってしまっているのは残念な整備なのかも。

もしかすると輝政時代の貴重な石垣かもしれないけど、樹木が石垣を破壊するにまかせている現状。

でも、朽ちるにまかせてなにもしないというのは間違ったの整備をされるよりはるかによいです。そんなに強くは否定しません。

野面積みで、江戸時代以前という感じですね。池田輝政の頃の石垣が残っているのだと思います。

本丸の南にある、正門であろう南御多門跡。多門というからには石垣の上に多門櫓があり、楼門になっていたんでしょうかね。

変な生え方になってしまった樹木。倒木したあとド根性で変な根付き方をしたんでしょうか。

ちょっとした面白アトラクションですな。堀に降りられてよかった。

良い。誰か気の利いた名前をつけて、吉田城の名所にするべきでしょう。。

ふたたび南御多門跡にもどって。大きな鏡石はありませんが「映え」を意識した積み方だなと思います。

左側の後付けみたいな石垣はなんでしょうか。「これが無いと崩れちゃうんです~」みたいな情けなパッチ石垣?

池田輝政は姫路城でもこういう、情けな後付けパッチが多いんですよね。フィーリング築城の名手(名手じゃない)

朝 7 時なので、当然に開館していません。つまり最初から中に入らないつもりで訪問しています。

模擬が嫌いだとか、資料館に興味が無いってこたぁ、ないんですけど、開館するまでの 2時間 を溶かすより、見ないで切り上げてこの日に行ける観光地をひとつでも増やすのを選んだということです。

隅櫓は模擬だとして、櫓台の石垣が模擬なのか現存なのかわからない。説明ほしい。

河岸に出ました。良い景色。模擬天守に登って見たらもっと良かったのかも。。

しかしこのあたりで、

「最低限、見るべきものは見たな……次の目的地もあるし、もう駅へ戻らないと」

と気もそぞろになり、城見学の基本である

「防衛線である川の対岸から城を見る」

を忘れてしまったのでした。

あー、もったいない。せっかく訪問しておきながら。

人によっては「水城」に分類する吉田城を訪問して川や橋をおろそかにするというのは大失点だったのです。

下調べせずに訪問したのでしょうがないのですが(はて? 手抜きに原因があるものは「しょうがない」だろうか?)、吉田大橋には当時の東海道で最長の橋だったとも言われます。

歌川広重の『東海道五十三次』の中で、橋と城が同時に描かれているのは、吉田と岡崎だけである

(from 吉田城 (三河国) – Wikipedia)のであって、橋と城をいっしょに見てこその城なのに、私はそれをしなかったのでした。

無念……

もちろん江戸時代の吉田大橋は現存せず、現在の吉田大橋は鉄筋コンクリ橋になってはいるのですが。

地理院地図を見たら、2kmと離れてない位置に向山という標高 23m の丘陵があるんですよね。

対して吉田城の本丸の標高は 14m 。純粋に戦闘のためなら向山に築城した方がよかっただろうと思われます。背水の陣にもならないし。

矢作川の西側にもある程度、松平の一族が分散していて、地域の地侍たちの中心として吉田城が必要だったらしいのですが、2km と離れていない向山が中心であっては、なぜいけないのかという。

と考えると、吉田城をここに築城した理由は

「東海道の渡河地点および吉田湊を守っていることを敵方と地域住民に周知するため」

だったのではないないかと思います。

戦国時代はまだ架橋されておらず渡し舟ですが、もうその時代に吉田は東三河経済の重要拠点でした。

商売の安全を保証することが松平氏をはじめとする地侍たちにとって必要不可欠であったのでしょう。

後悔をすることになると気づいていない私は河岸の断崖なんかを眺めてます。

いやほんと、べつに模擬、嫌いじゃないんですよ。いうてベタで映えますしね。ベタは正義。

こういう中州の多い場所が橋が架かる前の渡河地点だったのでしょう。

いったん戻ったりして。その時間があるんだったら対岸へいって撮ればよかったのに。

問題の吉田大橋。橋の写真は撮っても橋と城の両方がはいった写真は撮らなかったのでした。

残念無念。アイ・シャル・リターン。アイル・ビー・バック。次に来るときは、もうちょっとマシなカメラを持っていきましょう。

![[滝] 夏箕《なつみ》の滝を探して遭難しかけた話](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2025/02/NATSUMINO_Fall.jpg)

![[北多摩地域] 2016年に正福寺を再訪した日の、正福寺以外の部分](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2024/10/02358f019c1328be556fd9d40c6b160d.jpg)

![[ママチャリ旅] 行衛の中心でギョエーと叫んだおっさん (2016年10月)](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2024/06/catch_gyoe.jpg)