北郷氏(都城島津氏)の本城で地名の都城の由来でもある都之城

この訪問は駆け足訪問です。 スキマ時間で訪問して本丸とその周辺のめぼしいところを見て回っただけで、ねちっこい見学ではありません。

つまり、あんまり情報量のあるエントリじゃありません。。

じゃあ、わざわざ単独エントリを立てるなって話なんですけどね。

でもまあ本丸に模擬天守風の博物館が建つレベルの城址であります。

北郷氏(都城島津氏)の本城でもあります。

もしかしたら将来、再訪する可能性だってあるのです。

じゃあ、将来の追記する可能性にそなえて単独エントリにしましょうってことです。

特に遺構の無かった姫木城をあとにして、その足で向かいました。

防衛線である河川から城を見るのは大事。川は宮崎県を代表する一級河川・大淀川

向こうに見える丘に城があります。あんまり高い丘陵にある城ではないな、と感じました。

模擬天守風博物館が見えました。もちろん往時はこんな建物はありません。

実際には、天守はおろか織豊系的な石垣すら導入されなかったんじゃないかなと思います。

自動車の人は北東の駐車場から本丸に向かうんでしょうが、徒歩の私はナビの決めたルートに沿って歩いて、南側のこの踏切に誘導されました。

あんまり意識されませんが、ここも城域が線路に縦断された城です。

本州の城ではそれぞれの郭が「nの丸」「〇×丸」などと呼ばれますが、南九州の群郭型城址ではそれぞれの郭が「〇×城」と呼ばれがちです。西城は言うなれば西の丸もしくは二の丸でしょうか。

深さと幅はなかなかですが公園化されてしまっており、シラス台地を掘った絶壁の堀切という趣は稀薄です。

強く模擬天守風って感じでもないんですよね。

みんな、ここに天守がなかったのは言わなくてもわかってるでしょ?だから普通に博物館を作って、ちょっとデザインに天守風を取り込んでみましたよ、みたいな。

存在しなかった天守でシロウトを騙そうとしてないから良心的と見るべきか、どっちつかずで優柔不断と見るべきか。

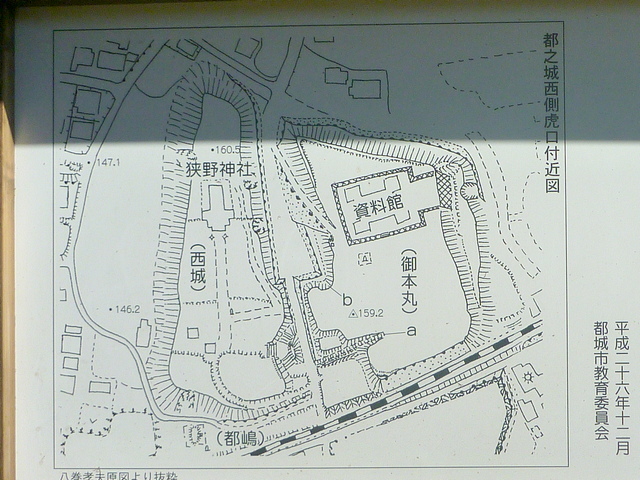

全体の縄張り図。それぞれの郭の独立性が高い南九州の群郭型城址らしい縄張り。

JRは 本丸と中尾城、西城と外堀のあいだの堀切を通したのかな。そのほうがコストも安いでしょうしね。でも中尾城のあたりはぶったぎられてる感じですね。

時間があればこういう周辺の公園化されなかった部分の遺構を見て回るのも楽しいものえすが、今回はスキマ時間訪問なのでパスなのです。、

模擬天守風博物館。年末につき休館中。もとより時間の都合で入るつもりはなかったので問題なし。

大淀川から見たときはそんなに高さがないと思ったものの、意外に眺望が良い…いや、どうかな…?

低そうで低くない、でもちょっと低い丘陵。

単に私の心が汚れてるからそういう風に見えてしまってるだけという可能性を排除できない。

北郷氏(都城島津氏)の本城としての都之城は一国一城令(1615)で廃城になりました。

ウィキペディアではこの低い丘陵の城を「山城」にしてるけど、根拠はなんなんだろうな……?

平山城としても低い方だと思うのだけど。

エエ感じの踏切まで戻りましてん。電車撮りスポットにいいかもなと思いつつ、電車を待ったりしない私。

堀底道から。法面が保護されてて残念ですけど、シラスは崩れやすいですからね。しかたないのかも。

模擬櫓門。説明板を読まないと復元じゃないナンチャッテ城門だとわからないのでやめてほしい。

平成以降になると、

「昭和にコンクリ模擬天守つくっちゃったの反省してま~す。今は真面目に復元城門とか作ってま~す」

な所って多いんですよ。小田原城とか。

だから、これもそうかと思いきや

「博物館に合わせて作ったナンチャッテ大手門」

だったのでした。だっふんだ。

実はデマだった『薩摩藩の人事評価』と同じ匂いがしますが、こちらは郷中教育で使われた「二才咄格式定目」の教えがわずかに残っている……? どうだろう。偶然のような気もするな。

案内板を見て踏切の近くに『都嶋御旧跡』なるものがあったと知り、あわてて戻りました。

ほんとかどうかわかりませんが、言い伝えでは東征前の神武天皇がここに住んでいたんですって。

『古事記』に出てくる高千穂の宮はここだ!……と江戸時代の歴史家が言ったようです。

まあ、碑があるだけでした。

古い宮があったから、宮古であって、ミヤコのシマ(勢力範囲)だから宮古島。転じて都島。

北郷義久がここに城を作ったとき、都島に作った城だから都之城となり、これが地名になったと。

なるほどですねー。

言っちゃ悪いけど九州の、それも日向の片田舎で「都」を名乗るの、ちょっとイキりすぎじゃない?て思ってたんですよ。

:

(フォローしておきますが現在の都城市は宮崎県の中で宮崎市につぐ人口2位の都市です。江戸時代は都城島津氏のおひざ元であって、城下町じゃない赤江(宮崎)なんか鼻で笑ってたと思いますが、それでも「みやこ」は大袈裟だろって話です)

碑があるだけと書きましたが、社叢《しゃそう》も良いですね。踏切も良いし。

というあたりで駅に向かわなくてはいけない時間。

こうして見ると、最低限の防衛性がある高さで、利便性も確保される絶妙な高さなんですよね。

戦闘だけではなく大淀川の氾濫からも安全な高さ。

シラス台地だから高いと井戸が深くなって大変なので、あまり高い丘陵が選べないという問題もあったんじゃないかと思います。

土地としての都城は盆地で、シラス台地でろ過された地下水が豊富ではあるのですが(その美味しい地下水を武器にしているのが霧島酒造やヤマエ醤油や早川みそしょうゆ)

シラス台地は関東の城のように丘陵の中腹からハケの水が出るということが少ないんじゃないかなあ。知らんけど。

大淀川も防衛線というよりは、水源から離れられないという意味合いがあったのかも。知らんけど。

してみると、神武天皇が住んでいたというのもあながち可能性がないわけじゃなさそう。知らんけど。

島津本家も庄内の乱でこの都之城を攻めあぐねているので、この高さで十分に機能していたってことなんでしょうね。

低そうで低くない、絶妙な高さの城なのです。

: 1

: 1

![[城址] 山を越え谷を越え……陸奥国 二本松城(福島県)](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2019/10/c6f7dd3c62c1deb0a7ee355950b4ad66-100x100.jpg)

![[土木] 江戸時代から今も同じ原理だ!羽村取水口(東京都西多摩エリア)](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2018/07/87c45a612243df48597d05aeb048214e-100x100.jpg)

![[庭園] 名主の滝公園に行った(東京都北区)](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2011/07/368480bb89fb163eb92f95b8e45cde63-100x100.jpg)

![[史跡][町並み] 風雲児たち的聖地訪問 伊豆韮山 (静岡県)](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2015/07/8a14dc66dbbb6956c82d74ba5bb1331b-100x100.jpg)