かる~く福岡城を流してみた。

訪問日は 2017-12-30。

福岡城である。黒田藩の本拠地である。城域では九州最大を誇り、入り江をせき止めて作った巨大な水濠(現在の大濠公園)は日本最大の水濠ではないかと思う。

というほどの巨大な城郭であるが、建物の現存率は低い。

そして、私のこの日のメインディッシュは肥前名護屋城であり、福岡城は、そもそも最初から

「限られた時間で見られる分を見るだけ」

という計画だった。本丸と天守台、そして大濠公園を見ればよし、だったのである。

なので、本記事は主要な部分を網羅しているわけではないので、ご理解いただきたい。

長浜

福岡の地理が頭に入ってなかった。博多から地下鉄で5駅も離れてるとは思ってなかった。この写真は地下鉄出口から見た福岡城の樹木。

まだ朝早い。すぐには城に向かわない。

黒田親子がここに築城したのは、出撃港としての長浜に近い必要があったからであろう。 熱田浜を管理下に置いた名古屋城、江波島を管理下に置いた広島城と同様だ。

ならば、その海を見なくてはなるまい。玄界灘をな!

今では埋め立てられて砂浜など影も形もないが、かつては和船の乗り降りに適した、長浜という名前の通りの長い砂浜だったのだろう。

秀吉恩顧の大名として、近江の長浜(もともとは今浜だったが秀吉と竹中半兵衛が長浜に改めた)に、あやかって、この浜に近い丘陵に築城したのかもしれない。

黒田氏の先祖は近江の黒田村が出自であるというが、その黒田村がいろいろあって、現在は滋賀県長浜市に編入されているのも、歴史の奇妙な縁と言える。

ともあれ、見るものは見たので、とっとと城に戻ろう。ちなみに大濠公園駅から、かもめ広場まで、徒歩 500m ほど。

下ノ橋御門と伝潮見櫓

いい具合の夜明けの光。早起きする城ブロガーにはごほうびがある。

「伝」潮見櫓とあるのは、平成3年の調査で、崇福寺仏殿こそが移築された潮見櫓であると判明したから。 現在は太鼓櫓の可能性が高いと考えられているので、『誤伝潮見櫓』とでも書いた方がよさそうである。

また、潮見櫓があった本来の場所は再建当時、米軍が使用していたため、当時とは異なる場所に再建されてしまった。

>福岡城潮見櫓 | 文化財情報検索 | 福岡市の文化財

http://bunkazai.city.fukuoka.lg.jp/cultural_properties/detail/144

そんなわけで、潮見櫓でもなければ正しい位置でもないのだけれど、他に現存建物は少ないし、復元下ノ橋御門のそばとあって、いまやすっかり福岡城の顔となった。

下手に前景を入れて失敗するパターンを繰り返す、学習しない俺氏。

「嘴状」が「くちばしじょう」なのか「シじょう」なのか、私は読み方を知らんわけですが。

嘴状虎口という語がうまく形状を言い表してるとは思えない……というか、外枡形という用語があるのに新たな用語を増やす必要性はないんじゃないかな。

織豊系外枡形虎口でいいじゃないか。それが長ったらしいってことなんだろうけど、結局、説明しなきゃ伝わらず、理解の浅い人が間違った解釈で織豊系以外の外枡形や出丸に嘴状虎口の用語を転用して、混乱と間違いが増すばかりに思える。

ともあれ、この突出した外枡形を連続させたプランニングが福岡城の特徴と言われる。が、そのへんをじっくり堪能する時間はなかった。

下ノ橋御門は上の櫓が無い状態で戦後まで現存していたが、2000 年に不審火で焼けてしまったため、櫓門として、古写真に基づく精度の高い復元修理が施された。

伝潮見櫓・下ノ橋御門とも、内部観覧は基本的にはやってないようだった。もっとも、やってたとして、開館してるような日時ではなかった(12/30の午前 9 時より前)。

伝潮見櫓と言うけど、ビル街になり海が見えるわけでもないしね。

不審火で下ノ橋御門が消失したのだから、柵を設けて伝潮見櫓を守ろうと言うのはいたしかたないことだ。

本来の位置とは違う場所に再建、だそうだが、明らかに櫓台になっており、ここにはここで、もともと何らかの櫓があったのだろう。古文書を見ると、雑に「侍屋敷」としか書いてなかったりしたが。

櫓門の復元もいいけど、余裕があれば、こういう地味な部分もしっかりした復元に戻すか、あるいは撤去してほしいものだ。

イミテーションするなとは言わんが、裏から見たらバレバレ、みたいなハリボテイミテーションはやめてほしい。騙すなら最後まで隠し通せと。

三の丸の高台の斜面。破壊された石垣の痕跡。明治以後の破壊か。

この三の丸の高台。黒田如水屋敷跡などあり、独立した曲輪のように見えるのだけど、名前がわからない(曲輪として名前があるのかどうかすら)。

石垣修理のため幕府に提出した図面にも「山」としか書いておらず草不可避www。

上之橋御門の古写真では、この部分は木橋であった。下ノ橋も同様だったと思われる。

古図面で「山」と書かれた場所は、今は牡丹芍薬園。開園時刻ではなかった。

この牡丹芍薬園に、黒田如水隠宅があったというが、おそらく碑か説明板があるくらいだろうしね。ま、次の機会にでも。

個性的な門。名島門

さらにてくてく歩いて、福岡城の貴重な現存建築である、名島門へ。

もともとは小早川隆景が 1587 に築いた名島城にあった脇門だという。その後、家臣に与えられ、紆余曲折あった末に、戦後になって現在地に移築された。したがって、江戸時代を通じて、福岡城にあった門ではない。

建造年代からすると県指定文化財くらいの価値がありそうに思うが、市の指定文化財だ。

そして、個人宅の門として移築された経緯によるものだろう。あんまり城門っぽくないのが異質で面白い。

櫓門なのに、櫓の部分に上る階段が見当たらない。ハシゴを使うのだろうか。あと、庇の位置も微妙にトマソンしてて、味わい深い。

建物を支える柱が細いのも気になった。お寺の四脚門などにくらべたら、足が細い。その分、壁で荷重を支えてるように見える。これも、頑丈さを求められる城門のくせに……と異彩を放つ要因になっている。

ちなみに、この名島門だけは 2010 にも訪れている。祖母の葬式のため福岡入りし、トイレ休憩のため舞鶴公園に立ち寄ったのだ。そのとき目についたから名島門だけは撮った(本丸へは行かなかった)。

やや、文化財指定の価値観が私の感覚と福岡県・福岡市と噛み合わないな。人物として母里太兵衛が興味深いのは同意するが、この武家屋敷のものとしては典型的な長屋門が、そこまで貴重とは感じない。

母里太兵衛。お酒に強く、酔っ払って絡んできた福島正則が

「この酒を飲み干したら好きなものをやる」

というので、堂々、飲み干して、約束は約束と忖度《そんたく》もせずに、天下の名槍・日本号を獲っていったというゆかいな話で有名な武士である。

この逸話を語る文章は、枕詞のようにかっなっらっずっ、

「”酒は飲め飲め、飲むならば”の黒田節で知られる……」

と書いている。私は九州出身だけど、黒田節?なにそれ?だったので、読むたびに恥ずかしい気持ちになっていた。

無知は恥ではない。知ろうとしないことが恥なのだ。さいわい、今の世には動画配信サイトというものがある。

で、聴いてみたのだけど、やっぱり

「知らんなあ」

なのであった。

福岡じゃ酒宴の席での定番ソングというけど、こんな、越楽天をベースにした(別の言い方をすると、バッハ以降の我々が聞きなれた音楽とはちがうメロディーの)民謡で、平成の世の酒宴が盛り上がるか?昭和の話じゃないの?と思った。

神前結婚の披露宴なら、たーかーさーごーやー…の代わりになるだろうが。

本丸は卵だらけ

ここから東に進むと、大和朝廷が大陸の使節を接待した鴻臚館の発掘跡や資料展示館。が、年末で展示館が閉まっているため、行かず。

最近は古代に強い興味があるので、近世城である福岡城より、むしろ鴻臚館のほうに魅力を感じる私なのだが、開いてないんじゃ、しょうがない。

表御門跡。入場料うんぬんとあって、ギョッとした。タダだと思って福岡城に来ていたので。

ようするに、光の祭なるライトアップイベントが開催中で、夕方から夜にかけては入場料が必要とのことだった。

似たものを二日後、名古屋城でも見た。安上がりな集客イベントってことで流行ってるんでしょうな。

こういうことが行われてると、資料写真として使いづらいし、私はお城を見に来たんですけどプンプン!て思うが、城址公園は城マニアのためだけにあるわけじゃないしね。史跡破壊ってわけじゃないから、大目に見なくては。

祈念櫓。現存櫓。いったん払い下げられたあと、元の場所に再移築された。。

鬼門除けのために 1860 年に建てられたとされる。ということは、それ以前に鬼門除けがあったかなかったか、よくわからないということだろうか。

他の城で見られる鬼門除けとして隅落としも福岡城では見られない(私が知らないだけの可能性もあるが、目立って、有名なほどのものは、なかったと思う)。軍師の仕事のかなりの比重を陰陽道が占めていたはずで、黒田如水が優秀な軍師であったことを考えると、これはなかなか興味深い点である。

わあ~い、つぷつぷつぷつぷつぷつぷつぷつぷつぷつぷつぷつぷ、虫虫虫、蟲の卵、わあ~い。

突出外枡形を渦郭的に連続化させた織豊系近世城郭の発展形としての……ああだめだ、脳のリソースが卵に割かれて思考が働かない。

福岡市内が一望できるというが、一望したいほどの景色か?というと、どうだろう。夜景なら美しかっただろうけど。

めったに見られないものが見れて得した感が、ないでもなかったです。

現存多門櫓の近くでは、こうした石垣に対して垂直に伸びる土塁跡のようなものが散見された。横移動を妨げるためのものだろうか?

二の丸南隅櫓。隣接する多門櫓修理のため説明板のありそうなエリアに入れなかったので、詳しいことわからず。

検索しろって話か。

福岡城(福岡県福岡市)の見どころ・アクセスなど歴史観光ガイド | 攻城団

https://kojodan.jp/castle/92/

二の丸南隅櫓と多門櫓は国重文なので、現存かつ、移築歴もないのだろう。

多門は修理中。でかい城は、たいていどこかしら修理中のものがある。わかった。理解した。

石垣のためには除去した方がいいのだが、ここまで育ったからには、いっそ福岡城の名物扱いでいいのでは?

二の丸多門下櫓の下では、このような小さい石が巨大な石を支えてる部分がいくつか見られた。

いまここで、この小さな石がパキッて割れたら、俺、崩れた石垣につぶされて死ぬんやなあ……と内心、ビクビク。

福岡人の心のふるさと、大濠公園

さて、残すは大濠公園だ。時間の都合で上之橋方面を捨てたが、ここは見逃すわけにいかない。

そもそも、地下鉄駅の名前からして、福岡城駅でも舞鶴公園駅でもなく、大濠公園駅だ。いかに、この池が福岡民にとって重要かわかるというものではないか。

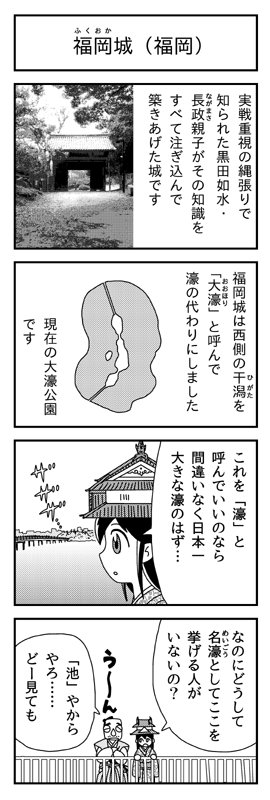

『日本全国波瀾万城』(紙書籍版)では、おまけのご当地4コマで次のようなネタを描いた。

と、濠ちゃいますねん池でんねん、ぱあ~。というネタをやったが、ここで改めて古地図を見てみよう。

こうしてみると、福岡城をぐるっと囲む幅の広い濠があった時代には、なるほど大濠は池ではあるけど、濠と呼んで差支えない感じに見える。

千鳥ヶ淵が濠なら、大濠だって濠だろう。

ともあれ、この真ん中の細い道を歩かなくては。そのために来たと言ってもいい。

右カーブ、左カーブ、真ん中通ってストライクの、ストライクゾーンを歩くのだ!……という強い決意であった。

トンビのコロニーかな?と思って後日、検索したら、やはりそうだった。

なんということだろう。ストライクゾーンの中で、さらに右カーブ左カーブに分かれていた(言いたい放題)。

ここでタイムオーバー。残りは次回訪問への宿題とし、福岡城を後にした私だった。

そんなわけで、全部を見て回ってないので、お城に関する考察はあまりないレポでした。

![[土木] こんな葦原があったとは! 芝川第一調節池(さいたま市)](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2016/10/914bb0a14ab4f3629d6308274e0edbe4-1-100x100.jpg)

![[城址] 枡形山城址がおもしろかった(川崎市)](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2010/11/ba18992a206524aa5264fcc466f2c04b-100x100.jpg)

![[城址] 大阪城に匹敵する巨大面積陣屋跡!赤山陣屋(埼玉県川口市)](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2016/08/9fa69ce1fe88dcf0fce3432d9a30bddb-100x100.jpg)