日本史において重要な城・十指に入る肥前名護屋城

……へ行ったけど、不手際で時間を有効活用できず、周辺の陣城跡めぐりはできなかったというレポです。

訪問日は 2017-12-30。

佐賀県唐津市鎮西町。ここに、日本の歴史上、きわめて重要な城があった。

その名も名護屋城。名古屋城と区別するため、枕詞「肥前」をつけて、肥前名護屋城と呼ぶことが多い。国の特別史跡である。 国重文と国宝。天然記念物と特別天然記念物。名勝と特別名勝。これらから察せられるであろうか。国の史跡と特別史跡の格の違いを。

秀吉が画策した朝鮮半島への侵略戦争の出撃基地であった。佐賀県の北のリアス式海岸の小さな半島に20万もの兵士が集まった。 瞬く間にに都市が出現した。戦争が失敗し撤退が決まると、瞬く間に元の田舎に戻った。

下天は夢か幻か。往時の栄華は粟粒一炊の出来事だったのか。

いずれにせよ、歴史に果たした役割を考えると、水城&筑前大野城/多賀城/安土城/聚楽第/伏見城/大坂城/二条城/江戸城 と並ぶ、重要度では十指に入る城だと言える(独断)。あとひとつ空いてる?そこはあなたのお好みで。

であったから、この 2017-2018 の年末年始旅行において、メインディッシュとなる予定の、楽しみにしていた城だった。

肥前名護屋城だけではなく、その周辺の大名たちの陣城も含めて、可能な限り回るつもりだった。が、そうは問屋が卸さなかったのであった。

もっと早く到着できたし、アテにしていたレンタルサイクルは借りられなかった。

福岡城を軽く流して、大濠公園駅に戻ったのは 10:00 前。そして、唐津駅に着いたのは 13:00 前だった。

地元民なら

「どげなルートを使ったとね?」

と言いたいところであろう。この時刻は、あらかじめ予定していたスケジュール通りであったけれども、私がもう少し思慮深ければ、

「いや、このルートはおかしい」

と気づけたはずであった。

顛末はこうだ。

大濠公園から唐津に行こうと思ったら、地下鉄で姪浜まで行き、JR筑肥線で行くのがまっとうなルートだ。 そのルートを使えば、90 分は短縮できたはずだった。

しかし、私は 18 きっぷ旅行だったため、うっかりジョルダンの「18 きっぷ検索」を使用して、「博多 – 唐津」で検索したのである。

私が幼少で紅顔の美少年だったころ、そう、JRがまだ国鉄だったころの、博多から祖母の住む筑前前原まで国鉄で行けたという記憶が残っていたのだ。

しかし、「18 きっぷ検索」で出てきたのは糸島を通るルートではなく、鳥栖 – 佐賀 – 唐津というルートだった。

「そうか……筑肥線も時代の流れに勝てず第三セクターになってしまったのか……」

と早合点した私は、確認もせず、鳥栖・佐賀経由ルートで旅行計画を立ててしまったのである。

だが、廃線になったのは福岡市営地下鉄と重複する、博多 – 姪浜間、わずか数百円の範囲だけで、JR筑肥線は健在だった。

だから、スケジュール通りではあったとはいえ、無駄な 90 分を使ってしまったのは、旅行後に悔やまれてならない点となった。 こぼれたミルクにいつまでもメソメソする俺氏だった。

教訓:18 きっぷ検索は、短い距離の私鉄さえ避けるため、とんでもないルートを提案する場合がある。18 きっぷ検索ではなく、通常の検索で「空路・高速バス・有料特急:使わない」にした方がリーズナブル。

なお、JR筑肥線が健在だと気づいたのは唐津駅到着時だったので、唐津から福岡に戻るときはJR筑肥線を利用できた。

そして、路線バスで、鎮西町の隣町である呼子へ到着。この時点で 13:40。

なぜ呼子で降りたかと言うと、ここでレンタサイクルを借りるつもりだったからだ。

が、誰もいなかった。明かりもついていなかった。年末につき休みなのか、それとも、そもそも活動休止中なのかわからず。

>NPO法人 SCRUM呼子

http://www.shokokai.or.jp/41/4120220092/index.htm

このページに■定休日: 原則休みなし(不定休)

とあったから、それを信じたのに。古い情報だから、活動が続いていない可能性はうすうす感じていたし、年末年始が「原則」に含まれるのかどうか、確認の電話を怠った私のミスだった。

ちなみに、肥前名護屋城周辺のレンタサイクルとしては、肥前名護屋城の前にある道の駅・桃山天下市に、唐津観光協会 鎮西支所があり、ここで借りられるという。

旅Karatsu 唐津観光協会|電動自転車で廻ろう!!! 歴史の風を感じて 名護屋城跡 陣跡めぐり・・・

http://www.karatsu-kankou.jp/news/media/detail/5

こちらも公式の情報が少なく困った。↓によれば年末年始は休みということで、今回は利用をあきらめたのである。

>唐津観光協会鎮西支所 |どがんしたと? |佐賀トラベルサポート

http://saga-travelsupport.com/spot/detail.html?id=416

計画の根幹であったレンタルサイクルが使えない。どうしよう。もう午後2時を回った……

とりあえず、海から見た肥前名護屋城は見なければならぬと決めていたので、徒歩で岬の先まで行ってみたりして。

見晴らしのいい位置まで登ると、肥前名護屋城が見切れるのだった。

このときは、眼前の加部島に隠れて肥前名護屋城(の丘陵)が見えてないのだろう、と考えた。

が、不安を感じて、高台を降りたところで、撮らなかった範囲をパシャリ。

よし、不安は正しかった。矢印の奥の丘陵が肥前名護屋城のあった半島。水色の点のように、天守が見えたことであろう。

肥前名護屋城は、朝鮮出兵のための、向い城である。威圧のために、海から見えることを意識したのだ。

また、土地に不慣れな大名たちのための、目印・灯台・ランドマークという意味合いもあったことだろう。

なんてことを考えてるうちに、14:30 だ。どうしよう。このままでは、ここまで来て、肥前名護屋城を見られなかったなんてことになるのではないか。

えい、あきらめた。陣城、あきらめた。

残された時間で、肥前名護屋城だけに集中するのだ。

と、腹をくくって、バスを待ち( 30 分程度の待ち時間ですんだ)、肥前名護屋城へ向かった。

15:00 を過ぎた。天気悪い。急げや急げ

呼子から肥前名護屋城へは、バスという名のジャンボタクシーへ乗った。

このへんの時刻表は、なかなかややこしい。

『 呼 子 線 』(名護屋城・加部島・波戸岬) – 昭和バス

http://www.showa-bus.jp/goannai/jikokuhyou/karatsu.htm

ジャンボタクシーではないやつは、呼子で乗り換えとある。が、私が帰路で乗ったバスは形式上、呼子のバスセンターで乗り換え扱いになるだけで、実際には同じバスに乗ったままだった。まあ、いろいろと都合があるのだろう。

小西行長陣城前。レンタルサイクルでこういうのを回るのが当初の予定だった。

唐津観光協会鎮西支所は休みかもしれんが、道の駅・桃山天下市は営業中。

肥前名護屋城博物館や城の大手に行くなら、ここで下車だが、私はまず山里丸方面が見たかったので、もう少し先まで乗車。

ジャンボタクシーにはもう一人乗客がいた。彼も同じ所で降りたので、同好の士、城めぐりびとであったのだろう。

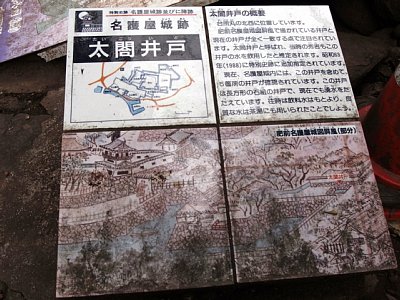

肥前名護屋城では、多くの説明板がセラミックのタイルでできていた。さすがに唐津焼の唐津市、であろうか。

そして目当ての山里口方面へ。ここは上山里丸の石垣面。この階段は上山里丸にある広沢寺への階段で、当時のものではない。

奥の石垣と傾斜が同じ。適当に積んでない。測ってやってる。ちゃんと計算されてる。角度とか。

これだ、この四重・五重に屈曲させた虎口!これを見に来た。やべええええっ

山里口という名がついているが、ここは上山里口に至る虎口で、下山里丸の虎口は別。

上山里丸には秀吉の居館があり、それを守るためにここまで複雑な折りを持つ虎口が必要だったというのが定説。 そして、近世城郭の虎口が外枡形の連続で防衛力を高める形式で完成されるのをして、この山里口は、単に複雑に折りを連続させただけで、発展途上にあるとも言われる。

若干、疑問に思わないでもない。私はすべて、まず疑ってかかるのが学問だと考えているので、すまんね。

まず、突出する外枡形虎口の萌芽は、肥前名護屋城自身に見られるのだ。東出丸と大手道、船手口と遊撃丸、搦手口と弾正丸は、完成の域とはいえないけれども、外枡形虎口を志向しているのは見て取れる。

にもかかわらず、山里口が外枡形とは異なるプランニングの虎口となっているのだから、同系列の発展途上と見るよりは、目的や運用の違う虎口であった可能性がある。

そもそも、山里丸自体が、丘陵の険しい崖下にあり、丘陵の上の本丸~三の丸とは分離しているのだ。

丘陵の上と下をつなぐ道があったかもしれないが、あったとしても断崖を登るような、馬の通れない険道だったろう。

すなわち、肥前名護屋城にとって、山里丸を落とされてもたいして痛くないし、攻める側も山里丸を落としても、さして有利にならない。

そんな場所の虎口の防御に、ここまで複雑な折れが必要か?という疑問は、訪問前から抱いていた。

むしろ、本丸への北からの侵入経路となる水手口や船手口には、ここまでの折れが見られない。 山里口を肥前名護屋城の防衛上、ここまで凝った虎口にしたのだという考え方には、矛盾がある。

この疑問について、現地訪問で解を得たということもなく、いろいろと仮説は考えているのだけれども、まだ自信をもって述べられる段階にはない。いまのところ、疑問を提示するにとどめておく。

山里丸は秀吉の私的な曲輪で、上山里丸に御殿、下山里丸に茶室や書院などがあったと伝わる。戦闘用の曲輪ではないのだ。

してみると、防衛のための折れではないという可能性も含めて、検証が必要だろう。

下山里丸。住宅地になっており、日没まで時間もないので、遠望にとどめた。

天守が残っていれば、写真の右端あたりに見えてただろうと思われる。

戻って、ふたたび上山里丸。奥に見えるのは広沢寺。建物は大正期のものだというが、時間がないのでスルー。

写真の畑や駐車場のあたりに御殿があったらしい。

上山里丸の石垣。割石。大きな自然石。小さな自然石。味わい深い石垣だ。

「どんな石でもかまへんで~。詰みにくい余った石で、じょうずに積んでみせたるわ。よう見て勉強しいや~」

という、穴太の自負が感じられる。もちろん、すべて私の空想で、ここを穴太衆が担当したのかどうか、私は知らないのだが。

とはいえ、山里口の石垣が、比較的つみやすそうな石を布積みにしました!て感じなのにくらべると、上山里丸の石垣は熟練の技がありそうに見える石垣だった。

山里丸の、道をはさんで反対側。台所丸(左側)と、鯱鉾池(かつては池だった)

こんなひなびた半島に、突然、20 万もの人間が集まったのだから、生活用水の確保はさぞや大変だったろう。

残るは本丸・天守台

翌日は雨との予報であり、雨雲の斥候はすでに到着済みであった。日没も近い。急がねば。いちばん見たかった山里口はやっつけた。あとは天守台からの景色だ。

防御力の高そうな住居と見えた建物に人の住んでいる気配はなかった。史跡整備の作業員の宿泊用の建物だろうか。

建物の脇に仏像の彫られた墓らしきものあり。作業中に死んだ人を慰霊するためのものだろうか。

と、水手口から水手曲輪に向かう道を登りかけ、まてよと引き返して船手口へ。

船手口の土塁上から。手前に見える少し高い曲輪が遊撃丸。奥の高台が本丸(天守台跡)

いいですわいいですわ~。遊撃丸。名前が厨二っぽくて、ますます良い。

ここから遊撃丸を見て、水手曲輪へ。特筆すべきことは私には見いだせなかったので割愛。

肥前名護屋城は、日本を再統一した秀吉による国家的プロジェクトだった。国家プロジェクトが侵略戦争とはいかがなものか?という現代的な倫理観を当時にあてはめてしまいたくなる気持ちはさておき。

この狭い地域に日本中の大名が集められ、意見交換会、技術供与、情報交換、勉強会、研究発表、その他そういうもの一切合切の強化合宿が行われたのだ。

いわば、戦国大名のハッカソンであった。

>ハッカソン – Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%83%E3%82%AB%E3%82%BD%E3%83%B3

合宿だ!合宿をするのだ!合宿をせずして大名がつとまるものか!である。

ここで、石垣などの技術で遅れていた地方の大名は、先進地域の大名から技術供与を受けて成長した。

石垣技術の先進地域、いわゆる畿内の大名とて、関東や東北の技術を学ぶのは大きな益があった。 こと、土の城や騎馬の戦術については古来より東日本に長があったからだ。

そんなこんなで、お互いの地域のやり方を持ち寄って、切磋琢磨しながら分担して築城したので、肥前名護屋城は、まるで石垣の見本市のようになったのである。

その、百花繚乱ぶりをつぶさに鑑賞することは、今回はできなかったのだけれど、時にはスタンダード、ときには唯一無二の面を見せる肥前名護屋城のキメラっぽさは随所に感じられた。

本丸。人影はまばらだが、交通の便がイマイチなことと天候の悪さを考慮したら、意外に多い方だろう。

玄界灘を眺める。眼前に、二十も三十も、大名の陣城があったわけだ。

もし、敵がこれだけの陣城を突破してなお、山里口まで到達したとしたら、その時点で負け確定みたいなものだ。だからといって、虎口を設けないというわけにはいかないだろうが。

繰り返すが、肥前名護屋城の天守は、海から見えることを意識して建てられたと考えられている。

交渉のための朝鮮・明の使者。偵察に来た敵兵。朝鮮半島の漁師(排他的経済水域などない時代だ)。こういう人々が島と島のあいだからチラチラと五層の大天守を見て、

「あいつらヤベっすよパねえっすよ」

と本国に報告することを期待して、建てたのだ。

示威行為である。というとなんだかしょーもなく聞こえるが、そうは言っても人は見た目が9割だ。正しい戦略と認めざるをえない。

発掘によって、本丸の石垣ラインに新旧があるのがわかった。旧ラインは埋め込まれていた。

ほんの数年、使っただけの城で、石を運ぶのだって人力で大変だったろうに、埋めて新しい石垣を築いたのだ。

まさに作ってる途中でコロコロと仕様変更だ。戦国時代のみず●銀行である。

しかし、無駄ではなかったはずだ。インターネット博覧会、インパクだって、終了後はほぼ消えてしまったが、日本の Flash 技術の普及と発展に貢献したので、決してムダではなかったというではないか。

ん? Flash ……だと……?無駄……?か……?

この積み方は福岡城でも見た。黒田如水の部下か、その系譜の技術者の手によるものだろうか。

三の丸井戸。城域の最高所にある井戸で、堅牢な積み方をしているとのこと。

三の丸南東隅櫓台(たぶん)。壊れていた柵は立ち入り禁止の意図であろうと判断し、泣く泣くここでガマン。

ルールを守って楽しい攻城。

山里口は

「そういうものがある」

と知って、見に行き、目当てのものをついに見たという感動。

三の丸櫓台石垣は逆に、そういうものがあるとは知らなかったので、

「こんなものが!すげえ!」

と感動した。

鏡石の配置の妙が、たまらない。

面積でいえば右の鏡石の方が大きく見えるが、重量では真ん中の石が城内最大で、約 11t あるそうだ。

自然石のみの野面積み。古代山城の石垣にも似る。石垣技術の遅れた大名が任されたのだろうか。

搦手口の先を降りたところまで行きたかったが、日没も近かったので断念。

毛利氏独自の石垣の積み方に、こういう一定間隔で立石を挟む技法があるのだが、はたして。

なお、その技術は広島城(1589)では見られない。とすると肥前名護屋城(1591)で、まだその技術を使い続けていた、西国のどこかの大名であろうか。

このまっすぐな大手道が、当時もそうだったとすると、やはり肥前名護屋城の性格は出撃基地だ。だとすると、山里口のあの複雑な折りは、本当、なんのためにあそこまで、となる。興味は尽きない。

大手方面から見た名護屋城丘陵。あいにくの曇天で、あまり映える写真は撮れなかったね。

緑の部分が陣城跡。はああん、こんなにっ こんなにぃ~~~っ!!

年末に着き肥前名護屋城博物館は休館。これはあきらめていたけど、それを抜きにしても、肥前名護屋城と陣城を半日で回ろうというのが、そもそも無理がある計画だった。もし、次に来る機会があるなら、前日入りして一日仕事で臨まねばなるまい。

レンタルサイクルが借りられなかったがために、結果的に主郭に集中できたという

途中、絶望しかけたけど、終わってみれば、あんがい良い訪城だった。

バスを待つあいだに、先ほどあきらめた搦手口の先のところを見に戻りたくなった。

「このバスを逃したら、下手するとここで野宿だぞ、明日以降の予定がしっちゃかめっちゃかだぞ」

と自分に言い聞かせ、がまんした。

![[動画] 旅珠 ~ 長旅の暇つぶしにガラス玉を](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2015/01/00d93a880e5c97fa7802ad3b1d58877c-100x100.jpg)

![[陣屋・代官屋敷] 東京都に残る貴重な代官屋敷 世田谷代官屋敷(東京都世田谷区)](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2012/11/ebd52591f4966f4bde804f5962144d5e-100x100.jpg)