べつに日の出スポットじゃないけど羽島崎で夜明けを待った

羽島崎。島津重豪が 21 歳のとき、ここに清国の難破船が漂着しています。

このとき重豪は彼のライフワークである中国語辞典編纂の着想を得たと言われています。

資料写真がほしい気がしました。まあネットで得られるもので十分だとは思ったのですが。

アクセスも悪いし。

わざわざ行くほどでも……とも思いました。

しかし重豪の物語において重要な場所であるからには実際に足を運びたいという気持ちも捨てがたい。

現地訪問で新たな発見があったり、自分の勘違いや見落としに気づくというのは、けっこうあるのです。

空振りに終わることもけっこうありますが。

どっちやねん。どないやねん。

悩みながらウェブの地図を見ていたら、目に飛び込んできたワードがありました。

* ゴンザ神社 *

うわー! 見たい! なんか小さな祠と胸像があるだけっぽいけど、見に行かなくては! という気持ちにさせられるー!

しかしアクセスが悪いのです。路線バスは夕方に羽島崎に向かうのが一本あるだけ。コミュニティバスは1日3本。

タクシーを利用できる余裕はないし、バス利用だと羽島崎で5時間を使うことになり、ちょっと時間がもったいない。

ここで悪魔のささやき。

「串木野駅から羽島崎まで9.6km。夜中に歩いて羽島崎まで行って、野宿して、明け方に写真を撮ってバスで駅に戻れば?」

むかし同じ考えで桂浜まで 10km 歩いて野宿して、重い荷物を背負っての 10km がクッソしんどいことは学習済みでしたから躊躇しました。あれから 10 年は過ぎて、つまりそれだけ歳もとってます。

でも結局、その内なる悪魔のささやきに乗ってしまったのでした。ゴンザ神社が見たくて見たくて。

真夜中に 9.6 km あるいたことと野宿した話は、いずれ書くとして、このエントリは目的地に到着してからです。

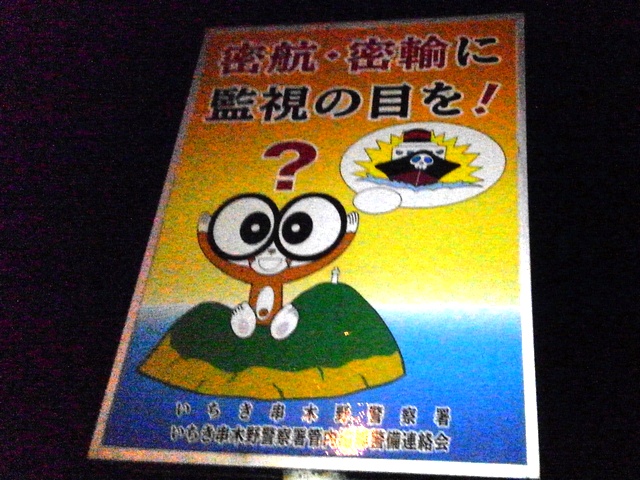

ドクロマークをつけたタンカーがおったら、そらぁ猿でも「?」になるわ。

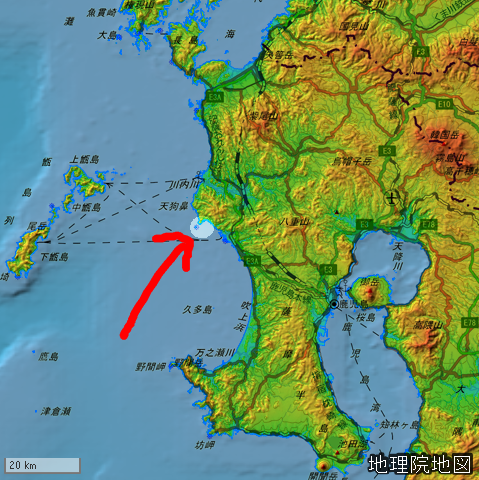

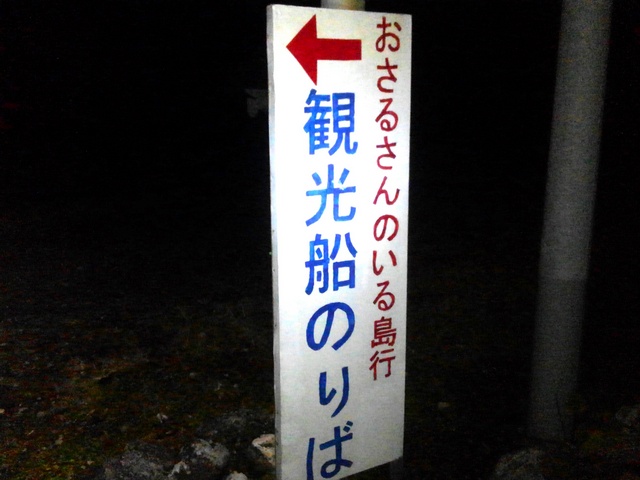

沖に沖ノ島(猿の島)という無人島があって野生の猿がいるのをふまえた看板です。

つまり、鹿児島県全域にある看板ではなく、羽島だけのピンポイント看板。

だから、さっきの「密航・密輸に監視の目を!」の看板を見たとき、電撃をくらったように理解が進みました。

「ああ、そういうことだったのか! ここは歴史的に密貿易のさかんな場所だったわけだ!」

と。

あとで検索したら、はたして推測通り、ここは古くから密貿易の場所であった * らしい * とのことでした。

らしい、というのは密貿易のような非合法行為の記録なんて残ってないということなのでしょう。

串木野郷土史によれば、この地は山畑ばかりの「おいしくない」土地でありながら、中世にはなんども豪族たちの奪い合いの場所となっている。

おそらくではあるが、

* 羽島港は唐船の寄港地であった

* 羽島でとれる塩の利益が大きかった

ために奪い合いになったのであろうと推測されると。

> 串木野市郷土史編集委員会 編『串木野郷土史』,串木野市教育委員会,1962. 国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/3031538/1/396?keyword=%E5%AF%86%E8%B2%BF%E6%98%93

時代が時代ですし、そもそも明は海禁政策をとっていました。だから唐船というのは倭寇だったり、倭寇じゃないにせよ明政府を無視した私商船がかなり多いわけです。明から見たら密貿易ですわな。

江戸時代は薩摩藩もここに番所を作って見張っていました。

そしてまた、難破した唐船が漂着しやすい場所でもあったようです。

これで、重豪がわざわざこんなアクセス困難な場所まで来たかわかりました。 好奇心とやる気もあったからでしょうが、本当に難破した船なのか、難破を装った密貿易船なのかわからなかったので藩主直々に調査したということなのでしょう。

納得、納得。やはり現地取材は重要。串木野郷土史は行かなくてもネットで読めますが、現地に行ってヒントを得なければ読むこともありませんでした。

さて、羽島崎の、道のある限界まで行って、そこで夜明けを待ちました。

西に突き出した岬なので、朝日を眺めにくるような海岸ではありません。

羽島崎の山の上の展望台では初日の出を拝んでいるらしいですけどね。私は岬の下なので日の出を見ることもなくジワジワと空が明るくなるのを待っただけでした。

(クリックで再生。動画を再生するにはvideoタグをサポートしたブラウザが必要です)

動画用のカメラをセットして、パノラマ用の写真も撮ったらすることなくなったのでシェー。

というわけで、ここからこのエントリは似たような写真が続きます。

羽島崎。ザ・断崖絶壁。ハイキングコースを登れば展望台があるのですが、行きませんでした。

10km あるいて疲れ果てていたので。

羽島は西に面しているので絶好の夕日スポットなんですが、夕日を撮ってたらバスで串木野駅に帰れないという矛盾。

車じゃない人はお呼びじゃありません、みたいな。

もうなんか日本中でバス路線がどんどん貧弱になっていってて、地方の観光地はどこもこんな感じですね。

断崖絶壁だらけで、江戸時代はもっとアクセス困難だったことでしょう。

串木野からも川内からもアクセスしづらく、何か起きても急な対応が難しいという点で、なるほど密貿易に向いた場所ではあります。

見晴らしはよくて、監視には向いているんですけどね。だから江戸時代も番所があったし、川内市側にも戦中の見張り台の廃墟が残ってます。

あとから写真を見ると、展望台に行けばよかったかな……と後悔したりして。

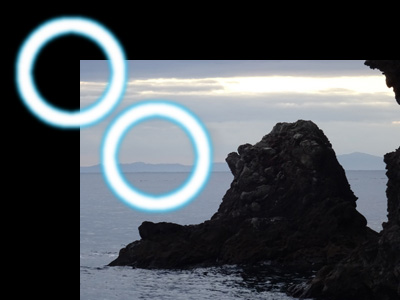

「なんとか岩」みたいな見立てをしたいけど、特に思いつかない。

似てないけどイオンリングレーザー吐かしてみる。

せやけどなんでもない写真でエエ背景は、わざわざ写真でなくても雑に描いたやっつけ背景でエエんですわ。

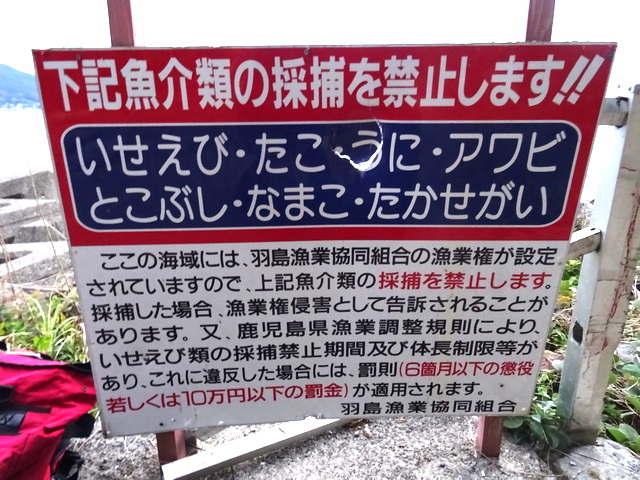

明るくなってようやく気付いた看板。密猟者だと疑われてたかもしれないな。

もう十分、撮ったかなと満足して、ゴンザ神社に向かいます。

菅原道真を奉る神社なのでゴンザも奉る

ゴンザ神社は羽島崎のふもとにある羽島崎神社の中にある小さな祠です。 大きな神社の中に小さな稲荷神社があるような、あの手のやつです。

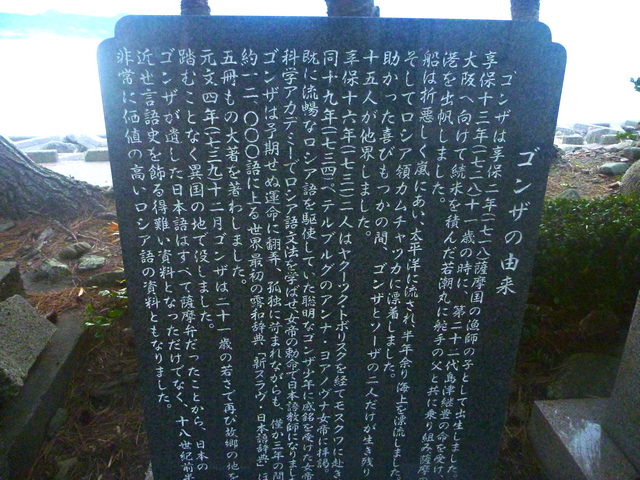

要約しましょう。島津継豊(重豪の祖父)の代、1728 に薩摩のどこかの港から大坂を目指して出航し、嵐で難破して漂流してカムチャッカにたどりつき、生き残ったゴンザとソーザはモスクワに送られ、日本語教師になったのでした。二人は世界初の露和辞典を編纂しました。羽島の方言が入っていたことから、ゴンザが羽島出身と推測されました。彼らの作った辞書や資料は江戸時代の薩摩方言の史料として貴重であるばかりか、18世紀前半のロシア語の史料としても貴重。……だ、そーです。

> ゴンザとソウザ – Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B4%E3%83%B3%E3%82%B6%E3%81%A8%E3%82%BD%E3%82%A6%E3%82%B6

あらためて考えると謎が多いですね。

薩摩から大坂を目指したとすると、ふつう航路は天草→長崎→下関→瀬戸内海→大阪なんですよ。 でも、仮に玄界灘で嵐に遭って漂流したとしてもカムチャッカにはつかないでしょう? 千島海流に押し戻されるし、運悪く日本海に流されたとしてもカムチャッカに行くまでに山陰・北陸・東北・朝鮮半島か極東ロシアか樺太に漂着するでしょう?

だとすればゴンザたちは、わざわざ危険な野島岬・佐多岬を回ったのでしょう。なぜに?

ゴンザの出身は薩摩だけど、出身地に関係なく薩摩ではない日向細島から出航したのかもしれません……が、数え11歳の子が故郷を離れて働くものなのかどうか。

それに、廻船なのになぜ危険な沖に出てしまったのか……と考えると、やはり出航は薩摩半島西側で、なんらかの理由で難所の野島岬・佐多岬を回ることになり、そこで嵐に遭って港に避難もできず舵が破壊されて漂流を開始した……というパターンでしょうか。

「何らかの理由」に密輸が関係してるのかどうか、いまとなってはわかりませんね。

ゴンザ少年の胸像。逆光ですみません。フラッシュを焚くと言う知恵がなくてすみません。

横から。ロシアで就職したことを踏まえたのか髷も月代もありません。

羽島崎神社はわりとハイカラな神社ですね。異国情緒があるというか。

写真が暗くて伝わりづらいのですが、鳥居も白く塗られていました。

羽島崎神社は「太郎太郎祭り」というユーモラスな無形文化財が伝承されてることでも有名です。

ちなみに串木野市には「ガウンガウン祭り」というのもあります。

なんで二回くり返すん? なんで二回くり返すん?

> 羽島崎神社 | 鹿児島県神社庁 — https://www.kagojinjacho.or.jp/shrine-search/area-kagoshima/%E3%81%84%E3%81%A1%E3%81%8D%E4%B8%B2%E6%9C%A8%E9%87%8E%E5%B8%82/1012/

御祭神は大己貴命(オオナムチノミコト)と少彦名命(スクナヒコナノミコト)。これに脇社の祀る菅原道真を加えて三柱がメイン。

学問の神様である菅原道真を祀っているので、世界初の露和辞典を編纂したゴンザも祀っているということですね。

ソーザがハブられとる。

というあたりで、羽島崎と羽島崎神社から離れます。

コミュニティバスの時間まで余裕はたっぷりありましたけど、それを逃すと駅まで 9.6km 歩くことになるので、早め早めの行動。

若き西郷隆盛も来てたし、薩摩留学生が出航した地・羽島

テトラポッド、エエですね。江戸時代の風景の参考にならんけど。

普通の場所であって、密貿易に向いてるって感じはしないですけどねえ。

西に面しているので日の出は見られなかったけど、美しい朝の空は見られました。

蜃気楼かな?と思ったけど、朝霧が海に流れ込んでいる感じかな。

夕日を見るのに素敵な海岸だけど、江戸時代の風景の参考資料にはなりにくい。

薩摩藩英国留学生記念館。この羽島から薩摩スチューデンツが出航したのを記念して建てられたもの。

仮に開館時間だったとしても年末なので休館日だった。見たい気持ちはあったけど。

そう、羽島崎展望台に羽島崎神社(ゴンザ神社)に沖ノ島(猿の島)に絶景夕日が見られる海岸に薩摩藩英国留学生記念館とわりかし強めの観光物件はあるんですよ。羽島。

でもアクセスが悪くて車がないと観光が難しい。

薩摩藩英国留学生記念館は無料送迎バスがある(要予約)ので、頑張ってるとは思うのですが。

羽島浜中港玉石積防波堤。若き日の西郷隆盛が建造に関わった防波堤です。

西郷が郡方書役助をしてたときだから、まだ調所が生きてるときかしらん。 この防波堤で羽島を守ったってことは間接的には薩摩の密貿易を手助けしたことに……間接すぎるか。

東が山なので、立ち位置によっては影になって夜明け前みたいな写真に。

英国留学生が出航したってことは、大型船が近寄れる水深のある場所ってことです。つまり横浜や神戸や長崎と同じく、山から海底まで急斜面。

中世に唐船が訪れてたってのも同じ理由でしょうね。

外国まで貿易に行くような巨大な船は遠浅の港には近寄れませんから。

薩摩では坊津港が南蛮貿易で有名ですが、羽島港もそれに準じた港だったと。

砂浜は少ないです。この消波ブロック群のすこし南に白浜海岸というのがあって、そこくらいですかね。

防波堤が作られるくらいだから浸食が激しんでしょう。浸食が激しいから絶壁だらけになってアクセス困難になって、密貿易に都合のいい場所になると。

明るくなると岩肌の白い部分と樹木の緑の部分がハッキリして、絶壁ぶりがよくわかりますね。

展望台、登るんだったなあ…(まだ言ってる)

: 1

: 1

![[城址] 景色は素晴らしい城址 日向国 南郷城(宮崎県)](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2013/06/e58c2d5b058fd28adc23fbdae5268cb4-100x100.jpg)

![[鉄旅] 18きっぷ帰省 2005 南紀野宿編](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2005/01/1dfe3d7a9de49bbc611cef57c0ce6f33-100x100.jpg)

![[墓所・墓碑]上野動物園の藤堂家墓所と閑々亭(東京都台東区)](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2017/08/e3cc570ab3cb7568f441ce0962fa6132-1-100x100.jpg)