いかにして私はパース定規2を購入し、おせっかい動画を作るにいたったか

最初はスルーしたパース定規2

パース定規2を知ったのは 2001 年ごろでした。

Too.com:パース定規2

http://www.too.com/products/purse2/

画材店ではマニュアルも置いてあったので、軽く流し読みしたあと、

「なんか使い方を覚えるの面倒そうだな……。値段も高いし、使いこなせなかったら大損だな」

と考え、使い方を覚える必要の無い、パース定規1を買ったのでした。

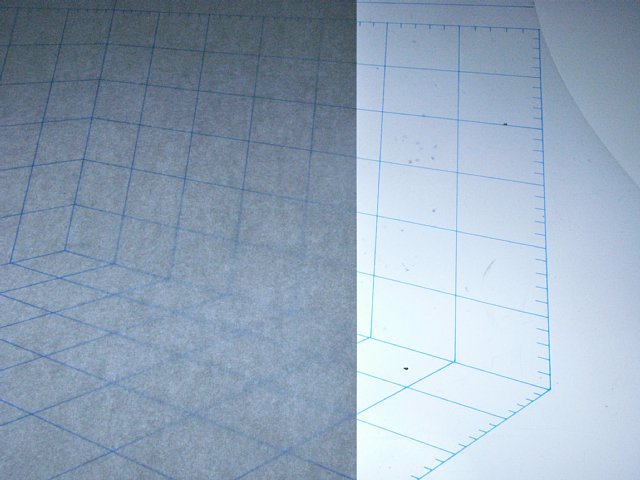

↑これはパース定規1。パース定規1は、凝ったことをやろうとしない限りは何も難しいところはないですから。 トレスするだけですから。テンプレにある5種類の構図にしか使えませんけど、 私のマンガはあんまり凝ったパースを使わないのでだいたいこの五種類で、こと足りたのです。

発明者に会った

いったんスルーしたパース定規2をなぜ買ったのかというと、パース定規2の作者に出会ったからです。

昨年のことです。コミック乱のパーティーで橋本 還先生と雑談する機会がありました。

で、橋本先生がこう言ったのです。

「パース定規2って知ってます?僕、それの特許持ってるんですよ」

色々な経歴や副業を持っているマンガ家がいますけど、特許を持ってる人というのも珍しいと思ったのと、マンガ家が自分で使うために開発したツールであるということに強い興味を抱いて、パース定規2の購入を決めたのでした。

ちなみに、けっこうあちこちの画材店を回りましたが 2007 年末の時点でパース定規2を置いている画材店はありませんでした。私は最終的に通販で購入しました。

使って見たら簡単だった。少なくとも基本的な使い方は。

むかし店頭でマニュアルを流し読みしたときになんだかよくわからないとおもったのですが、実際にマニュアルに沿って手を動かして作図してみたら5分とかからず基本的な使い方はマスターできました。

たぶん、マニュアルで損していると思うんですよね。

パース定規2の使い方(PDFファイル 544k)

http://www.too.com/mp/material/img/manual.pdf

私はマニュアル執筆のルール等はよく知りませんが、いちユーザーとして感じたことを少々書きます。

私の考えるマニュアルの問題点

たぶん、いちばん問題なのはステップ(1)のしょっぱなの部分。

〝基本機能〟とだけ書かれても、これから何を学ぶのかがわからない。

目的が見えないまま読み進めるのは辛いんじゃないでしょうか。

〝ステップ(1)基本機能 ~ 一点透視図を描く〟などとして目的を明確にするべきと思いました。

最初に〝アール検知〟という専門用語の解説から入るのが難しい

〝アール検知〟はパース定規の大前提となる専門用語でこれを踏まえないと何も始まらないんですが、 それでも導入部ではその用語を使わずに、ステップ(1)の手順 .3 あたりで説明するのがいいいと思います。

〝平行でない適当な線を二本〟……適当と言われても

ステップ(1)の手順 .1

まったく無知な状態の人間がなにかを学び始めるとき、いちばん障害になるのが〝適当な〟とか〝任意の〟という指示なんですよ。

教えている側にとっては〝適当に〟としか言いようがないことでも、何もわからない側からすれば、

「適当って言われても……。なにが不適で何が適なのかもわからないんだから……」

となるわけです。

ここは、ステップ(2)に合わせて 〝上記のような(一点透視図の)イメージ画を用意してください。これはラフスケッチなのでパースがゆがんでいてもかまいません〟 とでもすれば、だいぶわかりやすくなると思います。

ポイントがどの手順のアドバイスなのかわかりにくい

ひっかかりやすいポイントがまとめられているのはいいんですが、それぞれのアドバイスがどの手順に対応しているのか、実際に作図しながらでないとわかりにくい。

これが〝マニュアルだけ読むとなんだか伝わりにくい〟要因になっているのでは?と思いました(わかりにくい、と言っているのは私個人の主張であって、他の人はそう思っていない可能性がある、という点はさておき)。

ついでに言えば、上記のパース定規2のページも少々、損をしているような気がします。

ユーザーがまず最初に知りたいのは原理ではなく、

「この道具で何が出来るのか」

だと思うのですよ。

勝手に解説動画作った

文句をいうばかりでもなんなので、上記の改善案を含めてパース定規2の解説動画を作ってみました。

ついでに自分の勉強(パース定規2を使った二点透視図・三点透視図の作図)も兼ねて。

人に教えるのが何より自分の勉強になるって誰かが言っていましたから。

その程度の理解状態で解説動画を作ろうと思う自分の面の皮の厚さがすごいと思う(←自画自賛(←誉めてねぇよ))。

ちなみに、橋本先生や .Too から何かもらったというわけではないです。

(クリックで再生。動画を再生するにはvideoタグをサポートしたブラウザが必要です)

追記 2020-10-11:もともとは↓ニコ動に置いただけで、当サイトには置いてなかったのですが、いまどき動画を見せるのに外部サイトに頼る必要ないので、置くことにしました。で、あらためて置くとなると「いまどきQVGA(320×240)はあるめえよ」と思って、高解像度で生成しなおそうと思ったのですが、どうも最初からQVGA決め打ちで作ってたらしく、高解像度にするにはイチから作り直さねばならないことが判明しました。現状、ちょっとその手間はかけられないので、低解像度でご了承くださいませ。……ほら、高解像度で見なきゃならないほどの絵じゃないですし(自分で言う)。

ニコ動

現時点(2008/2/7)で、パース定規2について思うこと

二点透視、または三点透視における水平基準線が紙の外にある場合、どうしたらいいのかわからない。

継ぎ紙しかないのかなあ。せっかく継ぎ紙せずに3m先までの消失点を求められるパース定規2なのだから、水平基準線も継ぎ紙なしに求めて作図したいのだけど。

異常に狭い画角にしないかぎり、消失点と違って水平基準線はそう離れることはないので継ぎ紙が苦になるわけではないけど……。うーん。いい方法は無いのか。

動画の三点透視図では、垂直基準線に線対称なもう一方のアール補助線を引くことで継ぎ紙無しに作図してみたけど、この方法だと物体を XY 平面で 45 ℃方向から見たパースしか描けない。 うーん。

橋本先生と雑談している時にも言ったのだけど、私の場合は凝ったパースが欲しいときは 3D ソフトで大雑把に直方体を置いてレンダリングしたものをプリントアウトして、それをトレスしてパースを取得しているんですよね。

3DCG ソフトが使える人なら、けっこうやってることだと思う。というか、トレスどころかトゥーンレンダリングした画像をそのまま背景に使ってる人がめずらしくない昨今ですし。

追記 2020-10-11:この時点で私はコミスタを所持してなかったから、このような文章になっていますが、もちろんコミスタを所持していた人はコミスタの機能としてパース定規が使えました(パース定規が最初から実装されてたか、途中で実装されたかは知りませんが、ともあれコミスタの最終バージョンである4.xがリリースされたのが2007ですので)。

パース定規2、もう10年早く誕生していれば……

パースの基本がわかっていれば、持ってると間違いなく便利なツールなんですけど、一点透視図もちゃんと描けないレベルの人がパース定規2を買っても、まず使いこなすのは難しかろうと思います。

あと、もう少し値段が……。基本的に下描き用のツールだと思うんで、インクエッジを省いた廉価版があると嬉しいです。

追記 2020-10-11:その後、廉価版であるパース定規2Eがリリースされました。使う定規が2枚から1枚に減りましたが、消失点を求める方法の基本的な考え方は同じなので、このエントリと動画がまったく役に立たないということはないと思います。

アカデミックパックがあれば、専門学校でも使用教材として採用しやすくなるんじゃないですかね。

![[動画] 画面から出てくる女の子への挑戦](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2011/12/3ff72390a59f9c652fa0cdb34d6f9f2f-100x100.jpg)

前ブログのコメント欄から転載

美弥 こんなのあるんですか!!私は建築業ですが部屋の提案図描くのによさそうですね。

これはかなり手間が省けそうです。

動画も参考になりました。ありがとうございます。

桝田道也 消失点までが 50cm 以上になると、

かなり便利だと思います。