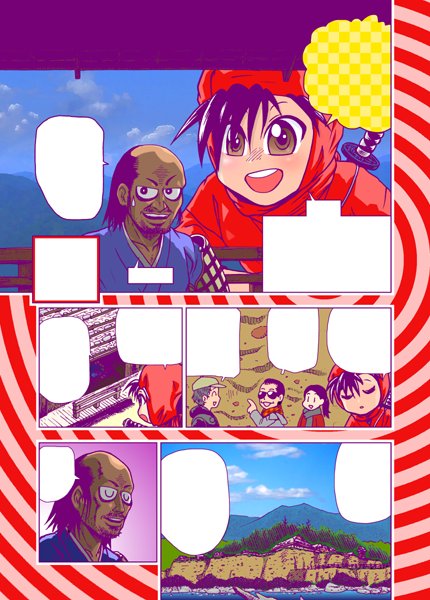

城擬人化マンガ、波瀾万城シリーズの新作

攻城団(全国のお城検索サイト)様のお計らいで、『日本全国波瀾万城(≒どっから見ても波瀾万城)』のスピンアウト作品をお披露目することができました。8ページということもあって、最初はサラッと軽めのマンガにするつもりだったのですが、結局できあがったのはいつにもましてコテコテの密度の濃いマンガでした。

似た作風の作家がいない唯一無二のマンガ家がおくる、いままでにない視点で上田合戦を描いた唯一無二の歴史ギャグマンガです。あなたの人生を有意義なものにする価値あるマンガを、ご堪能ください。

マンガでわかる上田城(第一次上田合戦) | 上田城の歴史・うんちく | 攻城団(全国のお城検索サイト)

http://kojodan.jp/castle/60/memo/2616.html

解説、あるいは補足

読めばわかる通り、今回もギチギチに情報量を詰め込んでるわけですが、説明しきれなかったことがたくさんあるので、ここで説明したいと思います。長くなります。ネタバレします。おやつは300円までです。

いきなり、ポカをしてしまった点から

私はかつて、『どっからみても波瀾万城 第十話・八王子城』で、真田昌幸をジジイに描きすぎるというミスを犯しておりまして、今回その反省から男盛りに描いた(つもり)なのですが、またひとつミスを犯しました。

手持ちの甲冑史料の中に真田昌幸の甲冑の写真がなかったので、

「まあ、いいや。オリジナル甲冑で」

と、それ以上調べもしませんでした。昌幸は赤備えじゃないだろー、と思っていながら、

これがマンガ的演出というやつですよと確信犯で赤い甲冑を描きました。(頭の中では完全に赤のつもりだったけど、よく考えたら昌幸が甲冑つけてるページは全部モノクロでした。……ならばよし!(←?))で、ペン入れが終わってから、真田昌幸と言えば昇り梯子の具足だと思い出しました(”黒漆塗馬革包仏二枚胴具足 真田昌幸”で検索してください)。時、すでに遅し。

色に関しては、江戸時代は赤に塗られていたという記録もあるのだけれど。

第二次上田合戦を描くときには、ちゃんと昇り梯子の具足にいたしますorz

ときどき、私のマンガを”作りこんでる”と評してくださる方もいて、それは光栄なことではあるのですが、実態はこんなもんです。

上田泥流層の話

今回のマンガの前半のテーマ。『どっからみても波瀾万城 第六話・小田原城』でもちょこっと地質の話をやりましたが、再び、描きました。あんまいないよ。城をテーマにしたマンガを描くにあたって地質の話から入るマンガ家。

ブラタモリを踏まえることができたから、というのはあります。

そして、タモさんがえらく恐縮してたからまるっきり見立てがはずれてたような印象だったけど、あらためて見直したら、地質の先生はそれほど全否定してなかったんですね。

タモさんの「(上田泥流層の露頭を指して)これ、もろいですよね」

という問いに対して、地質の先生の回答は

「いえ、もろいというより軟《やわ》い。軟くて掘りやすいのに、意外と崩れない」

と言っていました。

直接的に「いえ、もろくありません」とは言ってないんですね。「もろい」を「軟い」に置き換えただけ。崩れないのも「意外と」だの「のに」だの条件が付いていました。

これはようするに、”もろそうでもろくない、でもちょっともろい地層”ってことでいいんじゃないかと。

上田泥流層はシラス台地と似ているのか否か

ここが今回、もっとも悩んだところです。というのも、シラス台地はほぼ火山灰で出来ていますが、 上田泥流層の場合、噴火した火山が山体崩壊を起こしていて、その礫・砂・土・シルト・粘土がまじっているからです。

かてて加えて、火山灰の大きさも問題。粒の大きな火山灰(火山砂)なら間隙も多くて水を通しやすいでしょうし、粒の小さな火山灰(火山シルト)だと水を通しにくく、粘土のようにふるまうはずだからです。

タモさんの推測にも一理ある、というのが今回のマンガの導入部の根幹なので、どうしてもシラスと上田泥流層に「似た部分もある」でなくてはならなかったのです。本当の所はどうでもいい!こっちは物語の整合性さえとれればそれでいいんだ!(大暴言)

これはもう、ほんとーに調べて調べて調べまくって、おかげで真田昌幸の甲冑について調べるヒマもなくなるくらい、この問題に時間をとられたのですが、結局、確信をもって「似てる」と断言できるほどには至りませんでした。マンガ内の説明が若干、歯切れが悪いのはそういうことです。

でも、ある調査論文では上田泥流層を「火山灰性砂礫層」と書いていました。「火山灰性」で「砂礫層」!!!つまり「粘土層」の比重は低い。たぶん「火山シルト」より「火山砂」の比重が高い。……ってことは、シラスに似たところもあると言って、問題はなさそうではあると結論しましたが。 ともあれ、門外漢の素人にできるのはここまででした。

しかし、あれですね。お城好きもヲタ度が昂じてくると、事前に地形図を下調べしだすものですが、加えて地質の下調べまで必要になったら、大変すぎてやってられませんな。

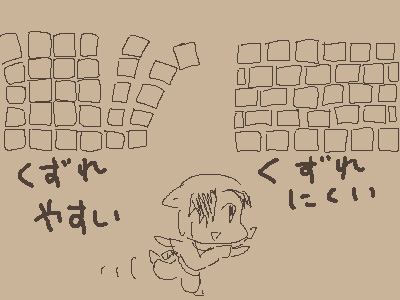

石垣の話

算木積みは穴太衆の発明なのか

そもそも算木積みはいつ誰が発明したのか。

いくつかのお城解説では、穴太衆が発明したとしているけれども、最近の私は、それを疑問視しています。そもそも、誰かが「発明」するようなものだろうか?と。

まず、ふつうに積む時に、まともな脳みその持ち主なら、縦にそのまま積んでいくより、互い違いに置いて縦目地が通らないように積んだ方が崩れないって気付くと思うんですよ。それは遊んだり、日々の整理整頓のなかで、だれもが経験則としてなんとなく身につけることだと思います。

初期の山城の石垣はそれの延長でよかったことでしょう。曲輪は丸いから隅角の角度も鈍角で、難しく考える必要はなかった。石垣の両端だって、そのまま山の岩盤につなげておしまい、ですんだはず。

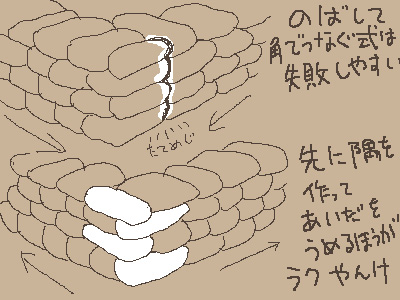

ところが天守台を作ったり、平地に掻き揚げの城を築いたり、食い違い虎口まで総石垣化しようと話は難しくなる。 考え無しに作っていくと、強度が必要な直角(または鋭角)の隅角に縦目地が来てしまう、という事態が起こりうるわけです。

だったら、先に隅角を互い違いになるように作ってから、間を埋めていこうってなるのは理の当然。最初にやったのは穴太衆かもしれないけれども、石垣を作っていた地域ならどこでもだれでも独自に同じ結論にたどりついて不思議はないと思います。誰だってそーする。アホじゃない限り、そーする。

そして、算木積みもある日突然、今の形になったわけじゃなくて、すこしづつ試行錯誤を経て、今の形になったわけです。

自分が訪れた城址はまだ百にも及びませんが、その少ない中からでさえ、上田城以前の石垣に発展途中の算木積みが見つかりました。

こうして見ると、織田軍の最新技術を使える立場にあり、穴太衆(近江衆)を配下に抱えていた秀吉が、安土城よりあとに築城された秀吉期姫路城で、安土城に劣る不完全な算木積みを作っているのがわかります(石垣普請は黒田勘兵衛と言われている)。真田期上田城よりあとの宇喜多期岡山城も(隅角下部の根石・角石とはいえ)強い算木積みは見られない。織田や穴太衆の関与していない関東の太田金山城でも、算木積みが見つかりました。

したがって、算木積みの発明をすべて穴太衆の手柄に帰するより、各地の現場で独自に育ったノウハウが織田・豊臣・徳川という統一政権下でひとつにまとめあげられていったと考える方が自然だと私は考えます。

算木積みは軍事機密だったのか

だったのかもなにも、おまえがマンガの中でそう言わしてるやんけ、という話です。演出上、つい、そういう風に書いちゃいました。

実際、防御の要であり、加藤清正が幕を張って石垣を作るところを他の大名に見せなかった話や、藤堂高虎が大坂城の石垣を築く時に加賀藩の技術では御普請の邪魔と言い放ったり、大名間で技術格差があったのはたしかなようですが。 (ただし藤堂高虎の場合、自分をアピールするために前田家をダシにしただけかもしれない。加賀の石垣職人達も穴太衆の子孫が中心で、それほど技術格差があったとは思えないので)

だから、石垣に関する軍事機密がなかったわけじゃないでしょうけど、算木積みが軍事機密かどうかというと、ねえ。なにをやってるかは完成したものを見れば一目瞭然で、みようみまねでもそれなりにパクれてしまう技術としか思えないから。すでに安土城では算木積みを用いた隅角が随所に見られ、信長は諸大名を招いてそれを見せてるわけですし。後北条氏でさえ使者を送って見聞させている。口頭の説明で十分伝播する技術だと思うのですよ>算木積み。

むろん、寛永期以降の完成された高度な算木積みは、また別でしょうが。

千五百人程度の地侍の真田が鏡石をどうやって

堀を掘ったら、そこから出てきたんじゃないの?山体崩壊した黒班山の、その山体の部分じゃね?(ハナホジー)

上田城の石垣の石のほとんどは、近くの太郎山から仙石氏が切り出したものだけど、真田氏時代には堀を掘った時に出てきた石で使えるものは使う、ということがあったはず。どうして誰も「真田石がたまたまあの場所のすぐ近くに埋まってた」可能性に言及しないのか、わからんちんですわ。

暗渠はいざというときに破壊して敵を足止めするため?

……と、ブラタモリでは言ってましたけど、どうっすかねえ。

そういう、いざというときに破壊する防御システムと言い伝えられてるものは、お城に関していくつかありますが、基本マユツバだと思ってます。 姫路城や延岡城の石垣にも、ある石を外すと石垣が崩れて敵兵が死ぬしくみになってるという言い伝えがありますが。

まて、その考えには問題がある。というやつです。

第一に、試験運用がきわめて難しい。使うときは本番で、しかも敵がすぐそこまで迫ってる状況。そんなときに、本当に機能するかどうか試したことの無い防衛システムをアテにできるのかどうか。

第二に、地震で誤動作するリスクを抱え込むことになること。地震大国の日本でそれをやるのは、首に爆弾を埋め込んでボクシングやるようなもんです(たとえが古い)

第三に、経年劣化で動作しなくなってても、当時の技術じゃ知りようがないこと。植物がはびこったり泥がつまったり、温暖湿潤のこの国では簡単に、この手の仕組みが動作不良を起こしやすいはず。ですが、当時の技術じゃ内部の状態を知る手段がない。本当に(まだ)機能するかどうかわからない防衛システムをアテにできるのかどうか。

最後に、動作させる役目の人間が死ぬのではないか問題。石垣の石を外す役目の人は、まず死にますよね。暗渠はどうですかねえ。ダイナマイトじゃない、ただの黒色火薬を導火線で発火させたとして、暗渠がすべて崩壊するような爆破がおこせるのかどうか。それこそ上田泥流層の「意外とくずれない」が発揮されてしまうのではないでしょうか?

石垣や暗渠をくずすことで防衛する「しくみ」を考えた人がいたのはたしかでしょう。しかし、ほとんどが机上の空論に終わったのではないかと思います。実装には問題が多すぎるので。

個人的には暗渠の役目はマンガに描いたとおり、非常の際の地下通路だったと思います。

結局、徳川の敗因ってなんだったの?

残念ながら時間が無くて孫引き史料にしか当たれなかったのだけど、真田側の言い伝えによれば

- わざと二の丸まで誘い込んで

- 伏兵がいっせいに攻撃し

- 逃げる徳川は領民が城下にしかけた千鳥掛け(互い違いになるよう置いた)の竹垣に手を焼きなかなか退却できず

- 上田領の農民たちも鳥撃ち用の鉄砲で攻撃し

- 急に増水した神川を渡れず、千三百名もの使者を出す大敗北を喫した

……ということらしい。しかし、これは合戦から百年後の真田家の子孫が言い伝えをまとめたものらしく、正直、あまり信用できるものではないと思いました。

思いましたが、一部はマンガに描きました(ぉーぃ)。

この史料をもとにした孫引き本の中には歴史ロマンたっぷりに、真田の忍術かなんだかわかりませんが、城下町の家々から火炎放射が逃げる徳川を襲ったと解説してる本だかサイトだかもあった始末。それ、火を吹いたって表現を慣用句じゃなく文字通りに解釈しちゃっただろ?おまえ、みたいな。

敵の軍隊が来てるのに、城下町の人々は逃げなかったの?また徳川も民間人には手を出さないまま上田城を目指す紳士な軍隊だったの?後ろを見張る部隊はいなかったの?退路に竹垣を設置されてるの気付かないってボンクラすぎない?などとも思うし。

長篠の合戦以降とはいえ、まだ(失礼ながら上田のような山奥の)農民が鳥撃ち用に自前の鉄砲を持つことができるほど、銃の供給が潤沢だったとは思えません。やはり、ちょっと、後世の創作が多分に入っていると思わざるをえない。

(竹垣を設置したのは領民ではなく、上杉からきた援軍だとしたり、鳥撃ち銃が火を吹いたのではなく真田が城下に火を放ったのだとしてる史料もあるようですが、いずれも出典は軍記物であり、創作の可能性を否定するべきじゃないでしょう)

川の増水も、ご都合主義的すぎるというか。孫引き本の中にもそう思った著者がいたのか、上流の真田領で神川をせきとめ、頃合を見て決壊させたのだ……なんて説明してる本やサイトもありましたが、かえって創作してる感が増すばかり。

こと上田合戦に関しては、私は圧倒的に『三河物語』を信用するべきだと思います。

太平の世に書かれた徳川の身びいき視点の本だから、徳川に不都合なことは隠蔽された偏った本と見なされがちですが、①その時代に生きて、その合戦に参加した人間の書いたものであること ②作者の弁を信じるなら自分の一族、子孫のために書かれたものであるから、大久保家にとって不都合な事実は隠蔽されているかもしれないが、徳川にとって不都合な事実の隠蔽は少ないかと思われること ……の2点から、私は第一次上田合戦に関しては『三河物語』を最重視しました。

で、大久保彦左衛門(忠教)の著した『三河物語』では、徳川敗北の経緯はザッと次の通り

- 二の丸までは抵抗らしい抵抗もなく進撃できた(編注:誘い込まれたという意識はなかったらしい)

- 建物に火を放つべきだったが、味方が煙にまかれてはいけないので火を放たなかった(編注:勝利のために味方もろとも敵を焼き殺そうとする大久保兄弟テラ鬼畜www)

- 徳川軍、撤退を開始(理由は書かれていない)

- 敵は大きな丸太や石を落としてきた。そしていっせいに建物から飛び出してきて襲ってきた。やっぱり火を放つべきだった

- 鳥居の率いる部隊の隊列が乱れていた。理由を聞くと、ここまでの連戦で古強者はみな疲労困憊していたので(本陣で休ませており)、今日の部隊は新兵ばかりなのだと言った

- 陣形が乱れているので満足に戦えず、壊滅状態で敗走した。三百余名が死んだ(編注:この死者の数字が神川合戦を含むものなのか、上田城から城下町を撤退するあいだの死者に限定されるのかはっきりしない)

- 戸石城の真田信幸からも攻め立てられ、低地を避けてやや高台の方へ寄りつつ撤退。高台のいちばん高いところにも真田の一軍あり

- 神川の石橋にまで大久保忠世が撤退。主要な武将は全員ここまで撤退済み

- 場所の書きかたがあいまいでハッキリしないが、どうも大久保忠世はいったん上田城側に戻って逃げ遅れている兵を助けて奮戦している。ここで弟の大久保平助(=彦左衛門(=忠教))と合流

- 大久保兄弟は川を渡り、真田の追撃軍に神川を越えられたら本陣まで防ぐ手立てがないから、戻って戦うべきと主張。他の将は誰も同意しない。

- 川を渡らなくてもいいから、せめて河原に下りて背後を支援するよう要請するが、それにも同意が得られない。結局、支援がないため大久保兄弟も戻って戦うのを断念

という流れ。大事なことがひとつ。川の増水にまったくふれてないし、大久保忠世はどうも何回か川をいったりきたりしてる。

敗北の理由を新兵のせいと記す大久保彦左衛門が、増水のことを隠す理由はまったくないので、私はこのとき神川の増水はなかったと結論しました。したがってマンガもそのようになっております。

やはり問題となっていたのは、川の高さでしょう。河岸を昇り降りする道があり、大久保忠世が単身通るだけなら問題ない。ところが部隊全員となると、まさか数千の兵が順番にオアシス運動しながらその道を使うわけにもいかない。いったん河原へ部隊を下ろしたら相当の被害を覚悟しなければならない。それを考えると、すでに城下で大きな被害が出て志気も下がっており、大久保忠世の言を採用するわけにはいかず、逃げ送れた兵たちを見殺しにした……というのが真相でしょうか。

マンガでは演出上、神川の河岸段丘の高さを強調して描きました。たしかに、この程度の川で大敗北するには増水でもなければ……と思ってしまうのが人情。

当時の感覚として兵隊の 10% が死ぬというのはかなりの大敗北であること。この程度の障害でも十分防衛線になりうるからこそ、城のお濠や土塁は防衛設備として機能するのだということは忘れないようにしたいものです。

ちなみに神川付近に石橋なる地名はウェブの地図では見つかりませんでした。地名ではなく、大きな石が転がってて渡り石のようになってる場所(あるいは、そういう風に即席の橋を徳川方が作った場所)のことではないかと思います。

なぜ徳川は兵糧攻めを選ばなかったのか

マンガでは、わざと弱い上田城に昌幸が入り、徳川の油断を誘ったのだとしましたが、真相はどうだったのでしょう?

当時、城というものは特別な事情がない限り、無理に攻めず、周囲を取り囲んでゆっくり攻めるものでした。 真田の千五百人に対し、七千という三倍もの兵力がありながら、勝ちを急がなければならなかった理由はなんでしょうか?

史料にとぼしく、憶測することしかできませんが、ヒントは『三河物語』の鳥居の発言、「連戦で古強者はみな疲労困憊していたので(本陣で休ませており)、今日の部隊は新兵ばかり」という所にありそうです。

と、ここから先の推測は、今後、マンガに描くかもしれないので今ここに書けません。あしからず。

まあ、そんなこんなで、既存の真田合戦とはひと味もふた味も違う切り口ながら、その実ほかの孫引き巷説なんかよりよっぽどリアルな真田合戦を描いたマンガです。ぜひ、読んで、SNS で語って、ブックマークしてください。

皆様の応援ご支援があれば、新作をお目にかけられる機会がそれだけ増えます。よろしくお願いいたします。

自分で気に入ってる作品のときは、自画自賛の言葉も止まりませんw

![[マンガ] 江戸落語中興の祖 『小言焉馬』 (試し読み)](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2012/12/kogotoemb_catch-100x96.jpg)