蘆花恒春園(東京都世田谷区)に残る徳冨蘆花旧宅の訪問記です。

訪問日は2016-12-10。徳冨蘆花の旧宅だそうです。徳冨蘆花。名前は知ってる。読んだことないwwww恥ずい……でもないか。あなただって読んでないでしょう?(勝手な決めつけ)

え?読んだことある? わかった私の負けでいい(えらそう)

ついでにいうとお兄さんの徳富蘇峰も読んだことがありません。だってさあ(以下56億行ほど自主検閲)

まあ、そのへんのことはともかく、東京都に残る現存古民家なので、古民家訪問が趣味の一つである私は粛々と訪問したのでした。さすがに世田谷ともなると、板橋からはなかなかの距離で、ママチャリだと行くのが面倒に感じます。

そんな気分を吹き飛ばす、蘆花恒春園のこの景色!これは期待大ですわ。

徳富蘆花が自宅に雅名が欲しいと思って、名付けたのが恒春園。現在は徳富蘆花旧宅の残るこの一帯が公園化され、蘆花恒春園の名で呼ばれています。

恒春園の名の由来は、台湾の南端にある恒春という地名から。あるとき、蘆花は恒春に土地を持っていると噂を流され、噂を信じた人から仕事を斡旋してほしいと依頼されたそうです。思いもよらぬことながら、まあ、地名がいい感じだったので、あやかって自宅の雅名を恒春園としたのだと。

もともとの地名は粕谷であり、村人は蘆花の家を「粕谷御殿」と呼んで笑っていたといいます。

茅葺屋根をざっくり切った感じが面白くて水平が取れてない筆者。

村人は蘆花の家を「粕谷御殿」と呼んで笑っていたというのは、本人の弁だから書いてもいいでしょう。

つまり、この家は普通の古民家とは、ちょっとばかり、様相が違います。

この母屋は蘆花本人が記したところによれば、蘆花が買い取って移築したものです。最初の家主は素性の知れぬ捨て子で、養親から与えられた安普請の家。次の持ち主は大工で、妾を住まわせたらしいものの、大工のくせにちゃんと修理をしなかったらしいという、そういう民家でした。

当時、超がつくほどのベストセラー作家だった徳富蘆花です。どんくらい売れてたかというと、『吾輩は猫である』の百倍は売れてました。言うなれば、ドラゴンボールやワンピースのように漫画賞の受賞は少ないけど販売部数では圧倒的――それが蘆花の『不如帰』だったのです。

瓦葺の建物は江戸後期には江戸では珍しくなかったわけですから、蘆花が移築した明治期には世田谷のような江戸近郊でも、瓦葺への移行が進んでいたことでしょう。

そこへ、大金持ちであるはずのベストセラー作家である蘆花が、わざわざ安普請のボロ家を移築して引っ越してきたわけです。

なぜか。

なぜなから蘆花はトルストイに憧れており、トルストイのようになりたかったからです。

トルストイのような、質素で晴耕雨読の生活をするために、わざと郊外にボロ家を移築して移り住んだのです。

まあ、村人だって見ればわかる、ワナビが形から入ったなんちゃって晴耕雨読であり、蘆花本人もそれに自覚的であったからこそ、「村人は笑っている」と記したのでしょう。

東京市の中心では家庭用のガス事業が展開されていたかもしれませんが、粕谷村ではまだだったのでしょう。仮にガスが来ていたとしても、トルストイ生活にあこがれる蘆花が利用したかどうかはさておき。

しかし、内風呂のありがたさからは逃れ難かったようです。てやんでぃ、ベストセラー作家様が銭湯へ通えるかいっ!

炬燵でしょう(4年前の訪問で説明なども撮ってないので推測するしかない)。

明治にもなれば、庶民の家のふすまだって、ちょっとくらいは装飾してたと思うのですが。

が、蘆花はそれができません。なぜならトルストイのような質素な生活を(以下略)

そう、質素な生活に憧れてはいるものの、超が付く売れっ子であり、忙しいのであり、すなわち大量の使用人が必要なのです。

主人のなんちゃって清貧生活につきあわされて(当時としては)田舎の世田谷の農村まで連れてこられ、安普請のボロ家に住まわされた愛子夫人や使用人の気持ちを想像すると泣けてきます。

目的は「質素」であって、20世紀初頭に生まれたモダンデザインの流れを受けて、装飾を排したわけではないでしょう。結果的には純度の高いモダニズム建築な内装になってますが。

しかしこれも、現代の我々が見ると凝った造りの窓に見えてしまいますが、当時の技術では大きな板ガラスを作ることができません。大きさの異なる板ガラスを極力、ムダにせずに使うために必然から生まれた様式と思われます。装飾が優先されてこの形になったのではなく、この時代における機能美を追求した結果でしょう。

さて、ボロ家を移築して修理して住んだ蘆花でしたが、何度も言った通り、ベストセラー作家です。 使用人も数多くいて、ボロ家一軒では、とてもじゃないけど手狭で困ってしまったのでした。

しかし、せっかく手に入れた憧れの農家住まいの晴耕雨読の生活は止められません。田舎暮らしに憧れた脱サラが現実に直面して早々に都会に逃げ帰るようなマネを蘆花はしませんでした。蘆花には現実をねじふせる財力がありました。

したがって、質素には憧れているけど不便は求めていなかった蘆花は、近隣で手ごろな農家が売りに出されると購入して移築するという作戦に出ました。お金さえあれば~なんでも手に入る~。

渡り廊下が出来たのは後年のことで、移築してしばらくは渡り石で建物間を移動していたとのこと。

渡り廊下とは別に、日本建築らしい部屋を囲む長い廊下がそこかしこにあります。

長い廊下は好物なので、たまりません。好き好き大好き愛してる。

二棟目を移築したころには「質素しばりプレイ」も緩んできたのか、ピアノとかが現れます。

電話もまあ、庶民が個人宅に持つものじゃなかったと思いますが、売れっ子作家ですからね。しかたありませんね。

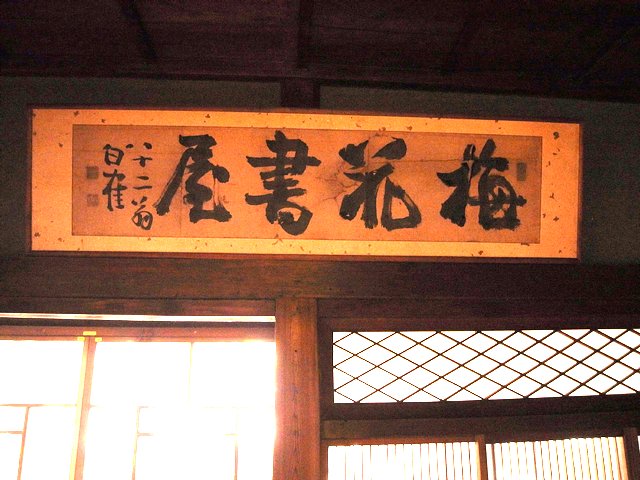

蘆花が父から贈られた横額。飾らないわけにはいきません。さすがの蘆花もトルストイ的生活より人として当たり前を選びました。

横額は薩摩の書家・鮫島白鶴翁。西郷隆盛の書の師匠だったとのこと。

つまりは来客をもてなす座敷が必要で、床の間なんかも必要で、多少の装飾が必要だったのでした。

質素な書斎でロウソク一本の明かりで執筆したかった。日本のトルストイになりたかった。しかし、蘆花はトルストイほど他人に厳しくなく、お金が嫌いだったわけでもなく、家族と妥協できる人だったのでしょう(トルストイは最低限の収入以外をなるだけ得ないことを望み、家族を養うためにお金が必要だと考えた妻・ソフィアと対立していきました。ソフィアは世界三大悪妻のひとりに数えられています)。

紅葉の見ごろが12月になってしまった、温暖化の進む21世紀東京。

この鍵はあまりに良かったので、2016年当時、ツイートした記憶があります。

なんで「閉開」じゃなくて「閏開」なんだろ?としばし、悩みんぐ。けっきょく明解な答えは得られなかったので、暫定的に「鉄の棒を挿れるから『 閏 』なんだろう」と結論することにした。https://twitter.com/mitimasu/status/807573362067275777

謎が解けた。やはり暫定案はまちがってた。これ、門構えの略字形じゃないんだ。そして戦前だから右から読む。『完全』なんだ。どうやら鍵のメーカー名の刻印らしい。https://twitter.com/mitimasu/status/807583925694402561

検索しました。四年前にたどりついた結論の事はあらかた忘れてました。

「これ、メーカー名だったんだよな……読めん……」

と悩みました。もう、新しい知識が脳に刻まれないお年頃なのです。

これは二棟目(梅花書屋)と三棟目(秋水書院)をつなぐ渡り廊下だったかな。

これだけの数の火鉢が必要になるほど、使用人がいたということでしょう。

廊下の良さに気をとられ行きつ戻りつしてたので、書斎や床の間が梅花書屋だったか秋水書院だったか覚えていません。検索すればきっとわかるでしょうから、検索しません(ぉぃ

二棟目が梅花書屋なのは、先ほどの横額のある建物だから。

三棟目は烏山に会った古家を買い取って移築修繕したもので、移築された棟上げの日、大逆事件として世間を騒がせた幸徳秋水の死刑執行が行われたので、秋水を忘れまいとして名付けたのだそうです。

蘆花は秋水の逮捕は冤罪であると考えており、政府や兄の蘇峰へ意見を送るなどしています(蘆花は国家主義に傾倒していく兄と距離を置くようになりました)。

新たな資料などが発見された1960年代以来、大量の研究書が発表されており、幸徳事件(大逆事件)は国家によるフレームアップ(濡れ衣)の典型例であることが確実となった。

>幸徳秋水>評価 – Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B8%E5%BE%B3%E7%A7%8B%E6%B0%B4#%E8%A9%95%E4%BE%A1

もう一度、風呂を見るなど。五右衛門風呂は子供の頃、伯母の家にあって、火傷しそうに思えて怖かった記憶があります。

布陣は蘆花の没後十年を記念し、土地や建物を東京市に寄贈。それを元に蘆花恒春園(公園)が整備されたわけですが、建物を寄贈したら夫人のお住まいが無くなっちゃう。そこで東京市は夫人の希望に沿って、居宅を整備したと。

つまりは、亡き夫が残したボロい、今となっては大きすぎる、なんちゃってトルストイ趣味の建物も土地付きで東京都に寄付して、かわりにちょうどいいサイズのモダンな(※昭和12年当時としての)家を建ててもらったという win-win な取引だったということでしょう。

ただし、愛子夫人がここに住んだのは1年ほどでした。蘆花恒春園のあった地域の一角にゴミ集積所が出来、悪臭がひどくなったためだそうです。win-lose です。東京市に~だまされた~。

外観。手前に秋水書院、なめて奥に梅花書屋。母屋はこの位置からは見えません。

蘆花と愛子夫人の墓。生前、兄と政治的立ち位置で対立した蘆花ではありましたが、死後のことは兄・蘇峰に託し、蘇峰もまた蘆花と愛子夫人の墓に墓誌を寄せています。

古民家としてはキメラ的に合体合成豪邸化された、いびつな古農家でした。

それはそれで面白みがあり、おおいに楽しんだのですが、正統的な古農家を求めるとナンカチガウ!となる史跡だな、とも思いました。

お墓の近くの仏像。観音様かしら?けだるげなポーズと物憂げな表情がセクシーで良いですね。

: 1

: 1

![[古民家・古商家] 満足度高かった次大夫堀公園古民家園(東京都世田谷区)](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2012/11/66474cc726e4570b60928c0e54a730dc-100x100.jpg)

![[マンガ] 宮本武蔵は負けず嫌い 『登り狂ひ武蔵』 (試し読み)](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2012/11/Noborikurui_Musashi_catch-100x96.jpg)