秀吉の兵糧攻めの第一歩

私的に描いている藤堂高虎と加藤清正のマンガ、 『ダブルタイガー』(ブクログのパブー)の ために、秀吉関連の城を中心に見て周る旅の二日目。この旅行での第3の目的地は、「三木の干殺し」で有名な三木合戦の舞台、三木城。

この合戦の前に秀吉が兵糧攻めをしなかったかというと、そんなわきゃないだろうと思う。 が、「三木合戦」「鳥取城攻め」「備中高松城の水攻め」「太田城水攻め」「竹ヶ鼻城水攻め」「小田原城攻め」「忍城水攻め」という、秀吉の関わった有名な兵糧攻め・水攻めの中では最初に来るものだ。有名かどうかは私的な判断によるが。

また、加藤清正の初陣もこのころ、秀吉の中国攻略に付き従ってだっただろうし、秀長家に召抱えられたばかりの藤堂高虎も同様に秀長に付き従って播磨遠征で武功を立てていたことだろう。

というわけで、三木合戦の舞台は見ておきたかったのだ。

神戸市から電車で一時間弱。けっこうかかった。三木上の丸駅。いい駅だ。

三木城の防衛線であっただろう、美嚢川。

駅から城址公園までまっすぐ行ける小道があったみたいだけど、 いったん川を見に行ったので、そこからナメラ商店街を抜けて城址公園へ。

下調べだとガッカリ城だという雰囲気だったが……

お城を探訪しはじめたころとちがって、最近は行く前に多少の下調べをするようになった。 純粋に娯楽としての旅行なら、そんなタスクをこなす義務感にしばられるような旅行はきらいなのだけど、取材となるとね。

それで、ネットで検索して調べてみたところ、

・本丸や二の丸には幼稚園や図書館・美術館が建っている

・断崖がコンクリートで固められている

・存在しなかった史実に基づかない模擬城壁が作られてしまっている

・秀吉が三木城を見下ろした八幡山は浄水場になっていて遺構は無い

などなど、遺構の残存という意味ではガッカリ度の高い城であるらしかった。

が、たしかに遺構の残りはよくなかったのだけど、意外に楽しめるものが多い、良い城址と城下町だったのですよ。これが。

かつての本丸に立つ幼稚園。園児と先生がこちらへ向かって

「バイバイしようね、バイバイ」

と手を振ってるので、私も手を振りかえして笑顔で

「バイバーイ」

と応えたら、直後にブロロロローと園児の母親の車が通過していった。

私に向けたバイバイではなかった。

恥ずかしさで顔から火が出るかと思った。古典4コマか。

西の丸の図書館。このあたりは事前の下調べ通りだったから、

「ああ、やっぱり……」

だった。が、しかし。他に、とんでもないものが残ってたのだった。

なんぞこれ!すごくいい感じの昭和だか大正風の建物が!

た、たまらん……ハァハァ。埋蔵文化財展示室と書いてある。閉まっていて、中には入れなかった。こんなものがあるなんて聞いてないぞ!三木合戦とはなんの関係も無い建物だが。

……良い。実に良い。夏の暑さをしばし忘れるほどだった。

あとで調べたところによると、これはかつての三木実科高等女学校の校舎なのだそうだ。 おお、じょんじょんじょんじょこじょしこーせー♪

こちらのページに詳しい。写真も豊富。戦前、昭和7年と17年に建てられた二棟のみ残っているということ。

現在は市の施設として残っているけれども、文化財として維持されている感じではなく

「解体する費用がもったいない」

から残っているというだけのようだ。姫路城が明治時代に壊されなかった理由と同じですな。

築80年ほど。こっからの二十年がいちばん危ないんだよな。百年過ぎたら

「観光資源として活かそう」

という気運も生まれてくるのだけど。

意外な近代建築の出現に、三木城址に対してすっかり好印象を持ってしまった。

ちなみに西の丸からは備前焼の大甕《おおがめ》が21個発掘されており、 炭化した穀物が付着していたことから 籠城に備え食料の備蓄に使われたと考えられているそうだ。

本丸のあれこれ

ただの道路に見えるが、かつての本丸と西の丸の間の空掘跡。遺構である。

本丸の一角に建つ稲荷神社や忠魂碑など。

別所長治像と顔出し看板と私。迷うことなく照子夫人から顔を出して自分撮り。 これを撮ったのでシェー写真は撮らなかった。

案内板には「残し石」とあった。刻印があるが、詳細はよくわからない。 別所長治の時代には土の城だっただろうから、その後の織豊支配期に石垣の城に改築され、 江戸時代に廃城になったときリサイクルのため刻印が施されたとかだろうか。

三木城の建材は明石城に移築されたと言われているが、いまのところその証拠は見つかってないそうだ( wikipedia による)

三木は三木合戦ののち、急速に甲冑製作の町として発展した。 このため城址公園の一角に金物資料館がある。 毎月第一日曜日には古鍛冶実演もやっているそうだ。見たかったかも。

私が生まれるずっと前に死んだ母方の祖父は、いわゆる「村の鍛冶屋」だったそうだ。

……職人の血が流れているのだ……なんつってみたりなんかして。

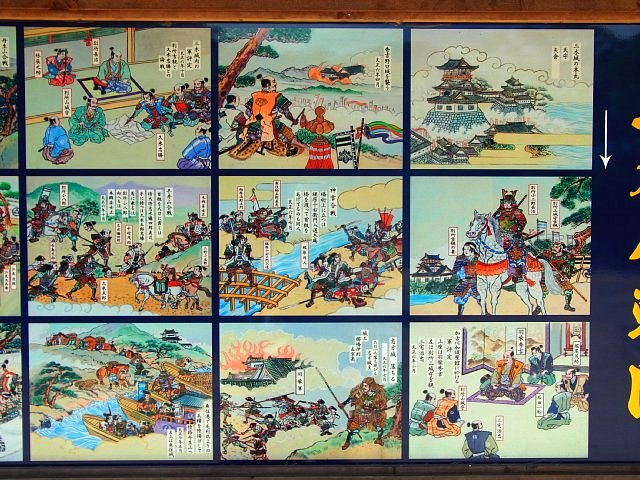

三木合戦の絵巻物の複製。全部で24枚。本物は雲龍寺にあり、年に一回、絵解きが行われるそうだ。絵の感じからして幕末か明治のもののように見えるが、くわしいことはよくわからなかった。検索すればわかるかもしれないが(つまり検索していない)

これが、コンクリートで固められた斜面。安全のためってのはわかるけど、もうちょっとなんとかならんかったのか。

模擬塀

さて、問題の

「実際には存在しなかったと考えられる、史実に基づかない形で作られてしまった」

模擬塀である。

これだ。

丸・三角・長方形の矢狭間が空けられ、実に姫路城の塀にそっくりだ。 いかにも、お城=漆喰・石垣・天守というステレオタイプに毒された人が作りそうなものだ。

が、しかし。

三木合戦ののち、三木城は姫路城の支城だった時機があるのだ。

してみると、証拠は見つかって無くてもこのような漆喰塗り込め築地塀があった可能性もゼロではなく、矢狭間の形状が姫路城と同じだという点にも根拠があると言えなくもないだろう。

……そんな擁護を軽く吹き飛ばしてくれるのが↓コレである。

鯱《しゃち》瓦wwwwwwwwおいwwwwwwww

鯱は、火事のときに口から水を吐いて火を消すと信じられていた想像上の生き物だ。 だから、普通は櫓や門など重要な建物の大棟にのみ載せられるのだ。 ふつうは、塀なんかに載せて安売りはしないのだ。

鯱瓦だけでなく棟の端に鬼瓦だの鴟尾《しび》瓦だの大きな瓦を載せるのは、 そこが風雨にさらされ痛みやすい場所だからだ。 だからふつうは塀の棟ごときをそこまで大げさに保護したりはしないのだ。

いかにも、お城=漆喰・石垣・天守というステレオタイプに毒された人が、

「城址公園だからなにかそれっぽいものが欲しいけど予算が足りないから塀で我慢しよう。

鯱瓦を載せたら城っぽくなる!」

という考えで作ったのが手にとるようにわかるトホホ模擬遺構だった。

いや、けなしてはいるが怒ってはいない。 ここまで突き抜けてバカだと、逆にすがすがしい。

いや~ええもん見せてもろた。こんなんなかなか見られへん、逆に。…であった。

本丸井戸と眺望

本丸井戸。別名かんかん井戸。たいへん深くて石を投げ込むとカンカンと何度も音がするので、そう呼ばれるようになったとか。

ためしに小石を(内壁に当たるように)角度をつけて投げ込んだら、カンカンカン…と3回、音が聞こえた。

あまりに深いために脱出用の抜け穴があったという伝承もある。 のちの発掘調査では井戸の中から鎧が見つかったというが、抜け穴に関しては言及が無かった。

本丸から見た神戸電鉄粟生線と美嚢川にかかる鉄橋。けっこう良い撮影スポットではなかろうか。 私は電車が来るまで待てるほど鉄成分がないので、よくわからないけど。

「ジャスコ行くの!?」 「ジャコスいかないの!?」 「なんだージャコスいかないのかぁ… 」 「えっ!?やっぱりいくの!?やっぱりジャコスいくの!? 」 「やったぁー!!ジャコスいけるんだ!! 」

三木城址公園は遺構という意味では満足のいく城址ではなかったけれども、昭和な建築や愉快な模擬塀や眺望など、見どころは多かったかな。

まだまだ歩くよ

さて、城址公園を見終えて駅へ戻……らないのだ。まだ見るべきものが残っているのである。

三木合戦ののちに作られた新城曲輪。いまは住宅街。ここを抜けて別所長治・照子夫妻の首塚がある雲龍寺へと向かう。

着いた。

別所長治・照子夫妻の首塚。どっちがどっちか書いてなかった。京雛配置を参考にすると、向かって右が長治、向かって左が照子だろう。

さて、この別所長治を最後に滅ぶ別所一族は三木合戦以外にはあんまり戦国の歴史で目立つことのない一族だと思う(要出典)

応仁の乱の混乱さめやらぬ15c末に、いきなり赤松氏の家臣として躍進し播磨の地に勢力をひろげて独立し、その後は侵略したりされたり同盟したり寝返ったりで、急成長もなければ急没落もなくという立ち位置だったようだ(要出典)

それで、別所長治は中国地方に進出してきた織田にいったんは従属したものの、毛利に寝返り秀吉軍と戦い、1年10ヶ月の籠城戦のすえ、家臣と領民の命は助けるという条件で降伏し切腹したのだった。

別所長治がなぜ寝返ったのかも、諸説ありよくわからない。家臣に浄土宗徒が多く、本願寺が信長と対立したからだとも言うし、毛利からなにか見返りを約束されたのかもしれない。 本願寺だって見返りを約束しただろう。このころ将軍・足利義昭は京都を追放されて一部の学者は室町幕府は終了したと見なしているのだけど、義昭はまだ生きててありとあらゆるツテに、自分が復権したら領国を与えるという空手形を見返りに織田と戦うよう要請していた。 結局のところ、別所長治はそれらのうちどれかに目がくらんだのだろう。

また、毛利家家臣の安国寺恵瓊は織田信長を「高転びの人」と、本能寺の変を予見するかのような言葉を残しているけれど、べつに卓見でもなくて、当時の誰の目にも(別所長治にも)明らかだったのかもしれない。

まぁ、よくわからない。

雲龍寺の石垣。三木城の外堀を移築したものだという。三木合戦ののち土塁の城から石垣の城への転換があったのなら、総漆喰ではなかろうが近世城郭的な築地塀があったとしても不思議はない。鯱は載ってなかったと思うが。

コンクリ化されてしまった、かつての外堀(たぶん)

三木市役所。かつての鷹の尾曲輪に建つ。なんだかマンションの完成予想図みたいな写真になってしまった。

ここで、水筒に水を入れたかったのだけど、自販機はあれど水のみ場が無い。

幸い、市役所の前で小さな植木市が開かれててホースが伸びてたので、水を汲ませていただけないか頼んだ。快く許可をいただいたのだけど、何十メートルも長いホースから出てきたのは強い日差しで温められた、50℃はあろうかという熱湯だった。

水が出てくるまで何分かかるんだって感じだったので仕方なく水筒にお湯を詰めたけど。 ほら、暑いときには熱いものをっていうし。

さて、まだまだ歩く。

到着。かつての八幡山曲輪。ここから秀吉が三木城を見下ろしたといわれている。

その眺め。中央が三木市役所(鷹の尾曲輪)。本丸はその後方左の木々のあたりだ。

もう少し眺めのいい場所があったらいいのだけど。

あ!あそこだ!三木市上下水道部の屋上!……と思って、写真を撮るだけなので登らせていただけないかと頼んでみたけれど、ダメだと断られてしまった。残念……

お役所的で融通がきかない……と思ったけれど、役所とか役人というものはそうでなくてはいかんので、これはしかたがない。 ただ、関西の人はそのへんもうちょっと甘いのかと期待してしまっていた。 人なつっこい関西人というステレオタイプに私が毒されているからこそ出る感想だ。反省。

そして、まだ終わりではない。

実は、この三木合戦の最中に秀吉の軍師・竹中半兵衛が病床をおして京都から駆けつけ、秀吉の陣のあった三木市平井で亡くなっているのだ。できれば、その墓が見たい。

そこで、平井までのバスが出ている神戸電鉄恵比須駅へと歩いた。1.4km 。

途中に合った蔵そっくりなアパート。

神戸電鉄恵比須駅へ着いたら平井へのバスは火曜・木曜運行で、私が行った日は運行していないのだった。

お墓のある観光農園への送迎バスは毎日運行らしかったが、それに乗ってお墓だけ見てぶどう狩りせず帰るというのが許されるのかわからなかったので、お墓はあきらめることにした。

次の電車まで一時間ほど。

しかたなく駅周辺をブラブラしてたら、 このあたりは湯の山街道と呼ばれて古い街並みが残っているということだった。 街道は三木上の丸駅まで続いている。

……歩くよ!歩くよ!歩くよ!

湯の山街道は、たしかに良い街並みだった。

杉玉がいっぱい!

伝統工芸とモロッコ化石の展示。引き出しが広い。

ツタに覆われるにもほどがあるだろ!という廃屋。

そして、出発地点の三木上の丸駅へ戻りましたとさ。歩行距離:5.7km 。 OpenStreetMap の編集しがいがあるでこりゃ!

![[寺社] リサイクルの味わい深い美。 観音寺(茨城県)](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2016/09/0f28419820186545067fbf8585cb136a-100x100.jpg)

![[展覧会] 東京国立博物館の特別上演 VR作品『熊本城』 を見た](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2016/06/42f2fd640ff708f66e77fbc4b12ab76f-100x100.jpg)

![[城址] 岩槻城の大構(さいたま市岩槻区)](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2011/03/5f24dfa69bccdba70bc07d86136ad420-100x100.jpg)

![[食] クソ暑いので火を使わない冷製和風フォーをライスペーパーで作った](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2012/07/984e683a9c4c10f4315f26c81ad95927-100x100.jpg)