梅が咲き始めのころ、江戸の名勝・向島百花園に行きました。

まだ咲き始めで世間的にも一分咲きくらいだった2月の16日に、向島百花園に行ってきました。 (目当ての梅は)やっぱ全然だったけど、なかなか楽しめたという記事です。

この記事を書いてるちょうど今が満開のようです。

概要|向島百花園|東京都公園協会

http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/outline032.html

いまから二百年ほど前に佐原鞠塢という商人が作った民間の庭園。始めは梅園だったらしい。次第に様々な花が植えられ、四季を通じて花が咲く庭園になり、人々に愛されるようになった。

明治になっても向島百花園の人気は衰えず、明治以後も著名人が足しげく通っていた。

……が、太平洋空襲で大半が焼失。戦後は跡地を少年向けの野球場にしようという声も(向島百花園 – Wikipedia)

あったが、百花園として復興され、国の名勝に指定され今にいたる……と。

特に梅と秋の七草の名所として知られている。入場料は一般 150 円。都内の庭園の入場料としては普通。

もう少し線の細い書体の方が似合ってるのではないか(よけいなお世話)

Wikipediaにある、太田南畝が書いた一ノ門とその額は、やっぱり空襲で消失してしまったのかしら?

いちおう、「梅祭り」の開催期間中ではあったが 2/16 の時点ではご覧の有様

日本の城郭用語においては土橋と言えば堀を分断する堤防となっている橋のこと。たとえば半蔵門の前の千鳥ヶ淵と桜田濠を分断してる部分。あれが城郭用語で言う土橋。あれを橋がなくて地続きになってると言ってる人もいるわけですが、まあ、名称上は土橋。

ところが道路用語としての土橋はそうじゃなくて、木で組んだ橋に土をのせたものを指すわけです。ううん。ややこしい。どちらも古代~中世でしか出てこないだけに、いや増すややこしさ。

ようは、丸太を組んだ橋だと歩きにくいから土を被せて平らにしちまおうって考えです。

重量が増えるから橋の寿命は縮んだと思う。アサハカ。(追記:2016-03)アサハカなのは私だった。古代人も中世人も意味の無いことはしない。丸木橋やかずらばしのようにすきまから下が見える橋は、牛が 絶対に 渡れないのだそうだ。そこで牛を安心させるために丸木橋にむしろをのせ、土を被せて普通の地面のようにみせかけたのだった。重量が増え、土が保水してしまうので腐食が早く、当然に普通の橋より寿命は短かった。が、牛が通れないことには物流が止まるので、そうせざるをえなかったのだった。(さらに追記:2023-07-04 牛は川を渡れないというのは服部英雄『峠の歴史学』 で学んだ知識ですが、私は現在この説に懐疑的で、判断を保留しています)

その土橋が向島百花園には土橋がふたつあった。歴史的遺構じゃないけれど、古代~中世の土木に興味があるなら、ぜひ。

石橋もひとつ。石橋といってもアーチ橋ではない。渡り石でもない。

福禄寿尊堂。空襲の難を逃れた数少ない遺物である福禄寿の木像が祀られているお堂。

佐原鞠塢が草花の守護として厚く信仰した木像。開いてなかったので本当に中に鎮座していたのかどうか。検索したら、ふだんは別の場所に保管されてるとかいう情報もあったりした。真偽は調べないこととしよう。事実を知らなければ幸せでいられる。

歌碑が面白い

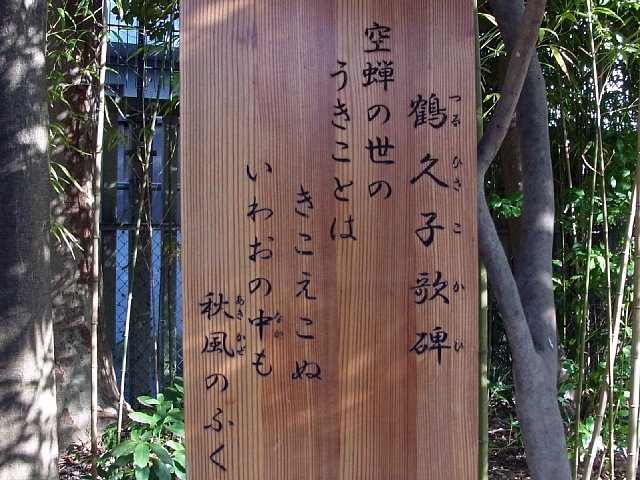

空襲で歴史的建物がほとんど焼けてしまった代わりか、園内にはやたら歌碑が多くて、それが面白かった。

「こんにゃくのさしみも少しうめの花 芭蕉」……なるほど、わからん。

まさか、芭蕉が梅と美味いなんてベタな掛詞はしないだろうしなー。

検索した。芭蕉とその弟子の共通の知人が死んだので、梅の花とこんにゃくのさしみを墓前にお供えしたと、そういう句らしい。うん。わかるわけがない。

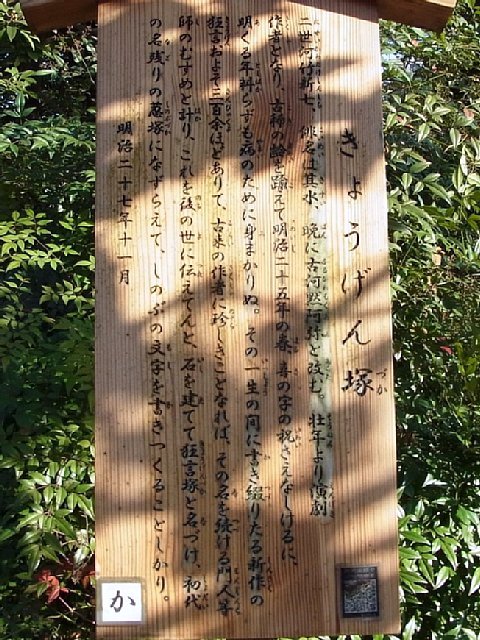

しのぶ塚。きょうげん塚。著名な歌舞伎の台本や狂言師を称える塚。

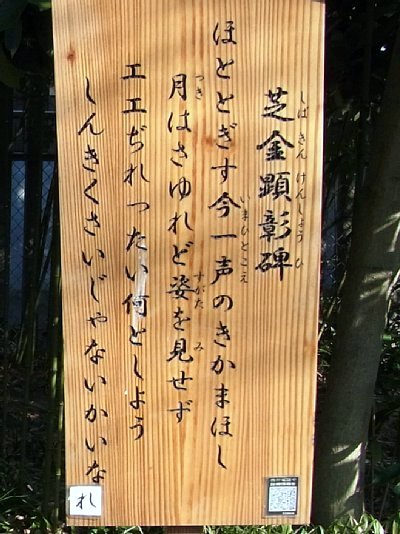

鷺流狂言師矢田靇哉翁句碑。この人が最後だった鷺流という流派の狂言師の辞世の句。

花暮ぬ我も帰りを急うずる

このくらいマイナーになると、検索しても句の意味を解説してるエントリが出てこない。

たぶんみんな、

「その解釈は間違ってるよ」

と言われるのを怖れてるんだと思う(偏見)

私なんて高校時代、古文はずっと赤点でしたからね。間違ってて当たり前でこれより下がることはないから、平然とオレオレ解釈を書きますよ。

まー、素直に解釈するなら

「花も散ったことだし、わしもとっとと冥土へ帰るとしますよ…ふふ、ブラックユーモア(笑)。あ、『~うずる』ってのは狂言でよくある古めかしい言い方ね。わし、狂言師だから」

と、そんなとこだろう。

しかし、もうちょっと深読みしてみたい。

ことわざに「秋の日と娘の子はくれぬようでくれる」というものがある。あるんですよ。ええ

秋の日と娘の子はくれぬようでくれる:逆引き 故事 ことわざ 慣用句

http://kotowazagyakubiki.seesaa.net/article/263648417.html

娘も両親が大切にしていて、なかなか手放さない様に見えて、申し込むと案外簡単にくれるものである

…ってえのがこのことわざの一般的な説明。子供にも聞かせられるお行儀のいい説明だ。

しかしこのことわざ、「娘の子」を「娘っ子」と言ってる下町口調のバージョンもある。となるともうちょっと下町の男衆っぽく解釈したい。

(ヤらして)くれなさそうな娘も、口説いてみたら意外と(ヤらして)くれるもんだぜ、思い切って頼んでみろ……てところが本来の意味でなかろうか。「両親が大切に~」は江戸なまりの「娘っ子」を地方出身者が「血のつながった娘」と誤解したところから来た解釈(もしくは子供に説明するために性行為を排除してお嫁にくれる・くれないに改変した)と私は考えている。

さて、これを踏まえて。「暮れぬ」は(性行為をさせて)くれぬ、の意味と掛かってるとして。

ここでいう花はやっぱり花魁のことではないかと。エリアスが売ってた花は花のことじゃねーよ的な。

「花魁にふられちまった(※注 おそろしいことに吉原ではお金を払ったのにヤらしてもらえない場合が有り得た)。未練がましく朝まで待つのも業腹だ。俺と同じように振られた連中が大門が閉じる前に帰りはじめてる。俺もさっさと帰ってクソして寝よ」

……と、別解釈(それも郭ネタ)も仕込んだ、江戸っ子の茶目っ気たっぷりなダブルミーニング辞世の句なんではないかと。

もちろん、最初に言った通り、私は古文はからっきしなので、ぜんぶ間違ってる可能性の方が高いです。まともにとりあわないように。

これはわかりやすい……というか途中から短歌であることを放棄してるwww

拙訳:ホトトギスの声、もう一度聞きたいナァー 鳴いてくれないナァー 月はこんなに明るいのにホトトギスの姿はチラリとも見えないや ンモー じれったいじれったい ホトトギスのバカ!もう知らないっ!(訳注:夏の夜、森か林の中と思われ、当然にヤブ蚊に喰われまくりながらホトトギスの鳴くのを待っている状況と推測される)

いい歌なんだけど、どうしても「* * い し の な か に い る! * *」のフレーズが頭に浮かんでしまって……

これもなんとかわかる。わかる句は良い句だ(自分にとって)

明治になった、ご一新だ、文明開化だ、なんだかんだとお金もかかる、手間もかかる世の中になってしまった…と思ってたら、せっかくの名月も雲がかかって隠れてしまった、やれやれ。 ……という句だろうと解釈したが。違ってたらごめーんね。

句碑ではなく、日本橋の石柱と伝わる、本物かどうかわからない石柱。文字は伝・徳川慶喜。

模造品と思うが

とぶっちゃけてる説明板のおおらかさよ(誉めてます)

でもやっぱ花ですよ、樹木ですよ

失敗写真も気にせず張る。

花も葉もないから、かえって樹木のねじねじっぷりが良く見える。ざくろ。

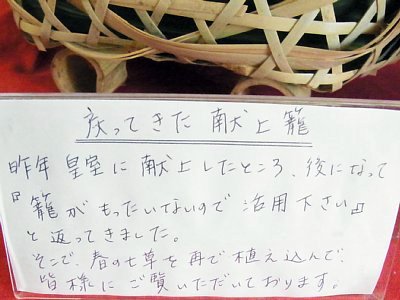

なんだかご近所づきあいのような、気のおけない間柄を感じさせる良いやりとり。

路地琴。水をかけて、つぼの中で響く音を竹筒で聞いて楽しむ環境音発生装置

(再生するにはaudioタグをサポートしたブラウザが必要です)

audioタグをサポートしたブラウザのために直リンも。

http://www.masuseki.com/works/20150216_rojikin.mp3

実際に聞くと涼味を感じるもっと奥深いヒーリングサウンドなのだけど、その場じゃないと味わいは伝わらない感じ(そのうえスマホ録音だし)。

路地琴プロジェクト

http://www.rojikin.com/rojikin.html

ツワブキ。秋から冬の花は綺麗だが、春なので若芽(食べられる)の方ばかり気になる

さて、ひととおり見て、帰ろうとしたら、受付から

「節分草なんて花が咲いてるの?どこ?」

「14番ですよ~」

なんて会話が聞こえてきた。

野草はちっともくわしくないので、聞いたこともない花だと思ったけど、ともあれ見逃したとあってはもったいないので園内地図で14番を探して行ってみた。

それがこれ。節分の季節に咲く花。節分草。可憐な花だ。なかなかに珍しい花のようだ

写真を撮っていたら、さきほど受付で節分草についてたずねていた男性がやってきて、話し掛けられた。

「ここへはよく来るんですか?」

「いやー、はじめてなんですよ。花とかあんまり興味なかったんですけど、ちょっと心を入れ替えましてエヘヘ」

「私はよく来るんですがね、あなた、ここは一年中、いつ来てもいい。いつも、何かしら咲いてますから」

「へえ」

「これ、先月ここで撮った写真。サフランの花」

「うわー、こんな花なんだー」

「これ、スペイン料理に使うらしいんですよ。よく知らないけど。なんてったかなペリエ……ペリア……」

「うーんと……パエリアかな?」

「あ!それそれ!パエリア!」

「へぇー。花を食べるんですか?」

「いやー、そこまでは知らないなあ」

と、そのときはパエリアの具としてサフランの花や葉が使われてる図を想像してた。 よく考えたらサフラン(香辛料)だわ。サフランライスのパエリアだわ。

まー、一年中、なにか咲いているってのは植物園ならそういうもんだろって話ではあるけどね。

なんというか、こう、地に足のついた、愛され民間庭園だと感じました。

百花園っていう名前から想像するほどの派手さはないし、歴史的建物もない。

でも、ここで、数々の文人達が、明治の偉人たちが花を愛でた。その事実がね。心をかきたてる。

首都圏に住んでるなら一度は行く価値のある名勝じゃないでしょうか。 梅の見頃の3月や一年で一番花の咲く5月、秋の七草が見頃になる十月あたりに。

向島百花園のすぐ隣(敷地内?)にあった児童公園の梅。鹿児島紅。

南国の品種(?)だからか満開だった。

![[城址] 保存会のいい仕事 武蔵国滝の城(埼玉県所沢市)](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2015/05/8a1e745ee7f6104c2020f7295b9eb38f-100x100.jpg)