『どっからみても波瀾万城 第六話・小田原城』について

コミック大河 vol.6 ( 2010-06-25 発売号)に掲載されました。

お城を題材にしたお城擬人化オムニバスうんちくマンガ第六話です。 題材は小田原評定で有名になった小田原城。

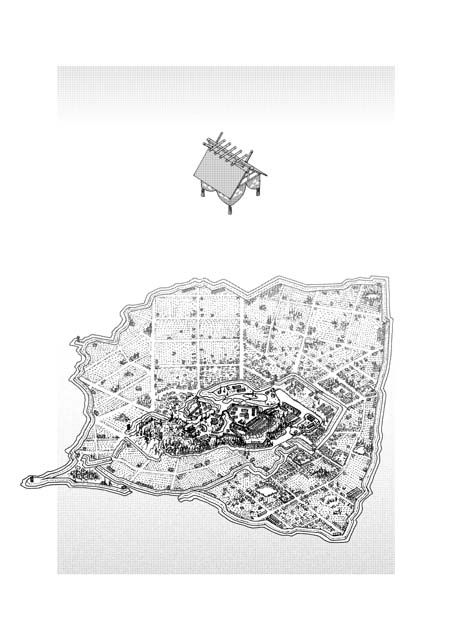

表紙。パースのない斜投影図は、範囲が広くなればなるほど不自然に見えてくる。ううむ。

土壌の話

土から成ると書いて城ってわけで、前回の安土城で石垣のウンチクをやったからには、 次は土塁の話でしょうってことですわ。

土のはなし 1

技報堂出版

Amazon.co.jp で詳細を見る

古い本だけど面白かった。こういうのを読んで、付け焼き刃の知識で書きました。間違ってないか心配。土木に詳しい人のツッコミ歓迎いたします。

マンガの中では、東日本に石垣の城が少ないのは、土壌の差に起因する!なんて言いきっちゃっているわけですが、 実際にはもっと理由はいろいろあるでしょう。

一国一城令に見られるように、徳川幕府は城をなるだけ作らせまいとしました。 東国に石垣の技術が伝わった頃には天下が統一されちゃって、新しい城を築く必要もあんまりない時代でもあり、築きたくても(徳川が怖くて)築けない時代でもありました。

あと、石垣を築くにはお金も技術も必要。近世城郭がたくさん作られた戦国末期から江戸幕府初期の経済・技術の中心は畿内なので、 関東から東北にかけての小大名は石垣を築くだけの資金が無かったとも考えられます。

また、雪深い東北の方では雪の重みや凍結によって石が割れたり、雪解け水によって石垣が崩れることが西日本より多く石垣の維持が大変だったと考えられます。

もちろん作中で描いたように、粘土質の多い関東ロームは土塁を高く、急勾配にできたので石垣を作る必要が無かったのも理由のひとつでしょう。

石を積んだ壁である石塁と違って、石垣はあくまで法面保護のための技術なんですね。だから基本的に石垣の中身は土塁。法面を保護する必要がなければ石垣は要らないわけです。

ただ、多くの本で東日本に石垣の城が少ない理由として、東日本では石材が採れないから……と書いてあるのは疑わしいと思います。

岩手県、福島県、宮城県あたりは現在、日本でも有数の石材産出県ですし。

江戸時代には石垣用の大理石が関東・東北では出ていなかったかもしれません。が、石垣の石材が大理石でなければならないのなんて、秀吉や家康の天下統一の後に作られた天下普請の大城郭の、門だとか天守台だとか重要な部分だけですよ。

小豆島や小笠原諸島から巨石を運んだなんてのは、天下が統一されて平和になったからこそできたこと。 初期の野面積みの時代は、その場で採れた石を種類を問わずに積んでいたのです。

山があればそこには石があるんですよ。大理石にこだわらなければ。そして日本は平野の少ない山国なんです。 つまり、種類にこだわらなければ、石の出ない藩なんて皆無だったと言っていいはず。 そして戦国期の城の石垣のほとんどは、そういうその場で採れた石や、墓石や、地蔵や、石臼なんかを引っかき集めて作っているわけです。

姫路城の石垣ですらそういう一般的には石垣に向かない種類のもろい石がつかわれているのです。

だれが言い出したのかはわかりませんが、「東日本に石垣の城が少ないのは東日本に良い石材が少なかったから」というのは、 あまり検証されることなく延々と孫引きされてる説のように思えます。

日本の地質に詳しい方のご意見・ツッコミをお待ちしております。

小田原合戦

今回の話を描くに当たって、何冊か新書を読んだりしましたけど、やっぱりこれは征伐じゃなくて日本の覇権をかけた東西対決ですね。

実際、北条氏直の妻は徳川家康の娘だったわけで、 北条が考えたようにいつ徳川が寝返ってもおかしくなかったし、 様子を見ていた伊達正宗も戦況次第では援護してくれたかもしれなかった。 豊臣方は数で勝っていても烏合の衆だったので、たった一つの合戦で情況がひっくりかえる可能性は十分あったように思えます。

秀吉は向かい城であった石垣山城の石垣を、小田原に面した部分だけでなく反対側まで山をぐるりと巻くように石垣を築いています。 これは、単に北条向けの脅しだけではなくて、配下の武将の謀叛に対する備えでもあったんじゃないですかね。師匠(信長)の覆轍を誡めとしたというか。味方に対しても油断しないというか。

そういうふうに謀叛に備えねばならないくらいこのときの秀吉政権は危うい状態で、恨みを持ってる伊勢・四国・中国・九州の武将がいつ寝返ってもおかしくはなかった。北条の勝ちの目は消えてなかった。

でもまぁ、結局は関八州で満足しようとした後北条氏と日本だけで飽き足らず海外まで手を伸ばした秀吉の、覇気の差で勝負が決まってしまいましたが。

擬人化とか絵柄とか

今回、まぁ、擬人化がお相撲さんなわけで、あんまりウケないだろうというか、擬人化マンガ・女体化マンガとして求められる需要から遠くへ来てしまったというか……。

そんな感じで絵柄も迷走してしまって、なんか急にタッチを変えたくなって筆ペンで描いてしまいましたわ。

擬人化小田原城もね。これまではあんまりアニメ絵っぽくならないように正円でない楕円の瞳は描かないようにしてきたのですが、今回はあえて縦長の瞳にしてみたり。せめて、そういう「可愛いとされているデフォルメされた記号」的な要素でも付加して「かわいいってことにしといてください頼みますよ」って状態にしてあげないと不憫で不憫で。

でも、そういうアニメ的な記号と筆ペンタッチって、まったくそぐわないわけです。

なんというか、迷走、大迷走ですね。ううん。

毎度毎度、お金をもらいながら試行錯誤しててすみません。

自分は、いつになったら円熟とか名人芸とか中堅の貫禄とか、そういったものが出てくるのだろう…………

↓『どっから見ても波瀾万城』の試し読みがあります(試し読み部分は第1話:姫路城の全部と第3話:五稜郭の一部です)

>お城擬人化娘マンガ『どっから見ても波瀾万城』 | ブログ桝席

http://blog.masuseki.com/?p=8657

![[土木] 橋に合わせて16も水門を作るとは律義者め! 十六橋水門(福島県)](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2019/04/9c156059aa9d3e48a2f97a7e32ebf66f-100x100.jpg)

![[史跡] 道灌邸跡で清正邸跡で井伊邸跡で陸軍参謀本部跡 憲政記念館(東京都千代田区)](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2016/11/3e14a286362953648b20c138b9155bcd-100x100.jpg)