意外と史跡の宝庫だったので憲政記念館に行ったら中身も面白かった

訪問日は 2016-11-12。

ツイッターを眺めてたら、

”「憲政記念館」取り壊し案浮上 尾崎行雄の孫が「待った!」 (1/2) 〈週刊朝日〉|dot.ドット 朝日新聞出版”

というニュースが流れてきた。

そのとき思ったことは次の通りだ。

- これって取り壊しじゃなくて建て替えじゃね?

- とはいえ、建て替えは公文書館との合併案。記念施設としての意義を薄めようとしてる、という憶測にも理はある

- 耐用年数が近いので、いずれ 25 年内に建て替えは不可避だろう。残せと主張できるほど建築として貴重なものでもなさそう

- 市民の浄財のみで建てられたものを、一銭も出資してない政府が、管理者だからといって簡単に取り壊せるものかどうか。それこそ、三権分立が守られている限り、そう簡単には取り壊せないだろう、とタカをくくる俺氏

- この国が近い将来、三権分立を撤廃するところまで堕ちる可能性はおおいにあると思うが

- いずれにせよ、政府筋に、そういう目的でそういうことをしたい人達がいるなら、彼らは長い年月をかけて、それを果たすのだ。それに反対するなら、永遠にノーヒットノーランを続けるという不可能事業に労力を割くべきではない。なすべきことは、切られた首から新たな首を二本、生やすことだ。遺伝子を絶やさないことだ

- かつての陸軍参謀本部跡に建てられたという意義はもちろん重要だけど、そこは不可侵じゃないだろう。立憲主義の重要性を世に訴える、その意義を守り抜くためなら、退避も一つの道だ。 尾崎財団は憲政記念館を守る道をとりつつ、戦略的撤退の道も模索するべきなのだ

……というようなことを思いつつ、

「そもそも、入り口までしか行ったことがないな。中に入ったことない」

「なくなる可能性があるなら、今のうちに撮っておくかな」

「入場者数で実績があれば、簡単には破壊できないだろう」

などと思った。

そこで調べてみたら、憲政記念館と国会議事堂前広場は、井伊藩邸があった場所だという。 そんなわけで、史跡もちらほらある。

国会図書館のそばだから、面白くなかったらさっさと切り上げて国会図書館で有意義な時間を過ごせばいい。

と、いうわけで、いつものようにママチャリ漕いで行ってみた。

ああ……、この一等地に、こんな低い建物なんじゃ、そりゃ国会に通勤してる人たちは横目で見ながら、土地をもっと有効活用できるだろ!って思うわ。

わりと洗練されていて、個人的には古い建物と思えなかった。1972 年開館。

東洋のロダンと言われた彫刻家の朝倉文夫氏が、ほぼ無償で製作したという。 憲政記念館の建物自体、すべて財界や市民の浄財で建てられており、 70 年前のひとびとが、やっと手にした民主主義に、三権分立に歓喜したことがわかる。

当たり前じゃなかったことが当たり前になると、人は誰しもそのありがたみを忘れる。 ありがたみを思い出すのは、ほとんどの場合、それを無くしてしまってからなのだ。

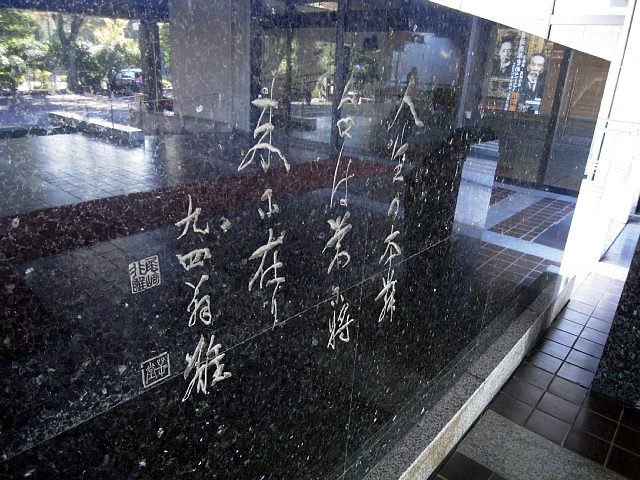

現在の行いはすべて将来のためにやっていることなのだ、という意味。いいこと言うな。

無知を晒すが、私は尾崎行雄について、ほとんど知らなかった。教科書で名前を見たような記憶はある、というレベルだ。いまでもそうなのかどうか知らないが、私が中高生の頃の歴史の授業は決まって、教科書の最後までやらずに昭和初期くらいまでで終わり、太平洋戦争以降は各自で勉強してね、てなもんだった。

そして私も近現代史にはまるで興味のない子だったので、そのあたりの歴史については人並み以下の知識しか持ち合わせていない。

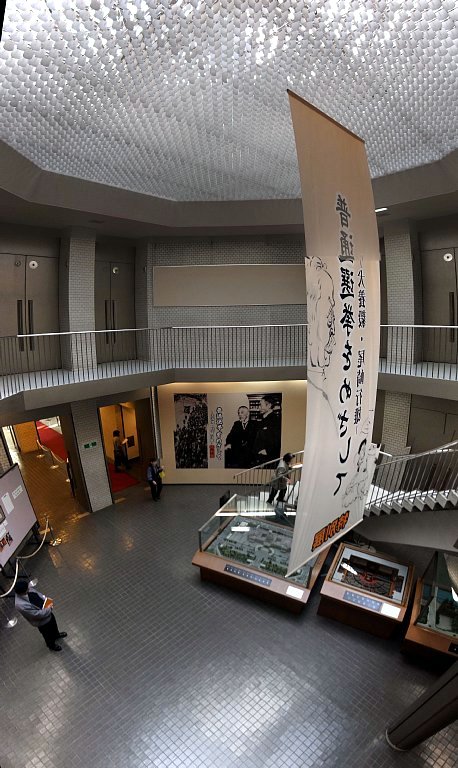

憲政記念館は、立憲の神様と言われた尾崎行雄の業績を称える建物であって、尾崎行雄記念館と言っていい内容。知らないことを知るのはとても楽しかった。

憲政記念館のあらましの1~2分の映像がずっと上映されてたんだけど、ほんとにね、胸にジンとくるものがあったですよ。先人達の努力のおかげで、我々はいま、普通選挙というあたりまえを享受できている。このあたりまえが、あたりまえじゃない国は世界にまだまだ多いのだ。

東京市長時代の尾崎行雄→http://www.ozakiyukio.jp/_src/3956/mayor-ozaki.jpg 超かっこいい。

入場無料。受付で館内の写真を撮っていいかたずねたら、2F特別展はダメだが、常設展や1F企画展など、特別展以外のものはOKだということだった。

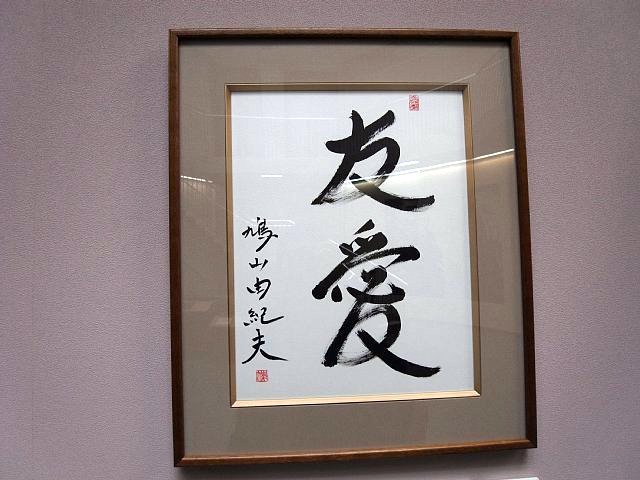

これは1F企画展。第85代から第97代までの歴代総理の色紙。有名人の直筆を見てむかつくという、なかなか稀有な体験をした。

憲政記念館が純粋に建築としてどの程度の価値があるかよくわからないけど、自然光を生かしたつくりになってるのは、わりと好き。

国会議事堂 1/200。なぜスケールがわかるかというと、書いてあったからだ(その情報、いる?)

国会議事堂の新聞記者席にある士農工商の装飾彫刻。これは「工」

維新が終わって、建前上は士農工商が同じ身分になり、議会制民主主義が始まった頃になってもまだ、分類としての士農工商は生きていたのだな、という。

議場体験コーナー。机に乗ったわけではない。おそらく想定ユーザーが小中学生であり、本物の3/4サイズで作られているため、大人が立つとこうなる

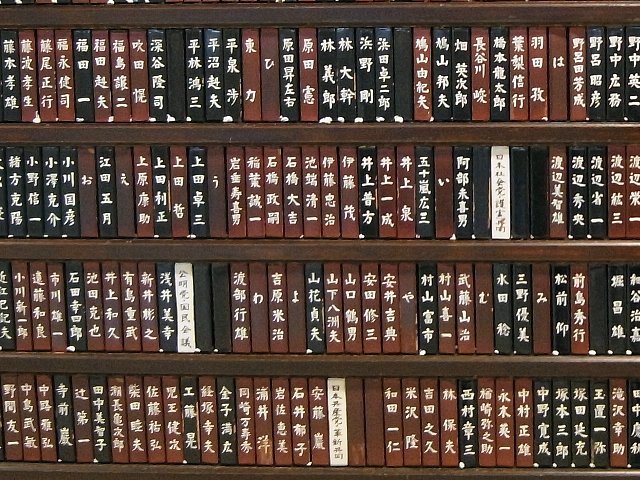

昭和の頃の議員札。つい、キン肉マン・マリポーサを探してしまう(熊本城じゃねーよ)

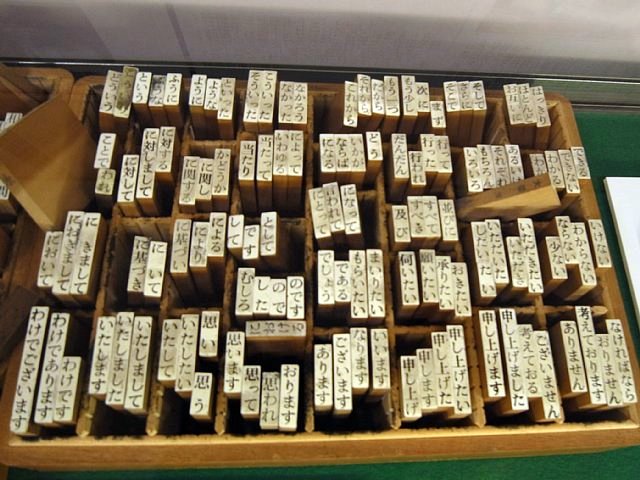

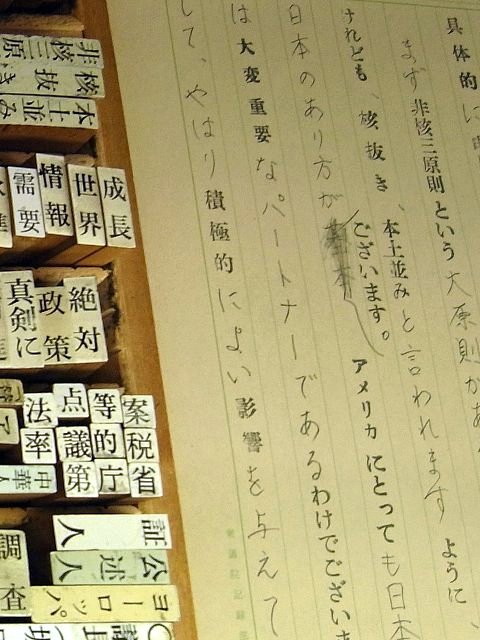

議事録の手間を軽減させるハンコだそうだ。アナログ予測変換www

……と思ったが、記述者がとんでもない悪筆だった場合、校閲者の手間軽減に役立ったそうだ。 ゲーメスト編集部は「ハンドル」「右」「左」「パンチ 」「ザンギエフ」「ラリアット」などのハンコを用意すべきだった!!!

このハンコシステム、なんと 1995 まで使われたそうだ。えぇ……。書院とか文豪とか、もう、あったでしょ……

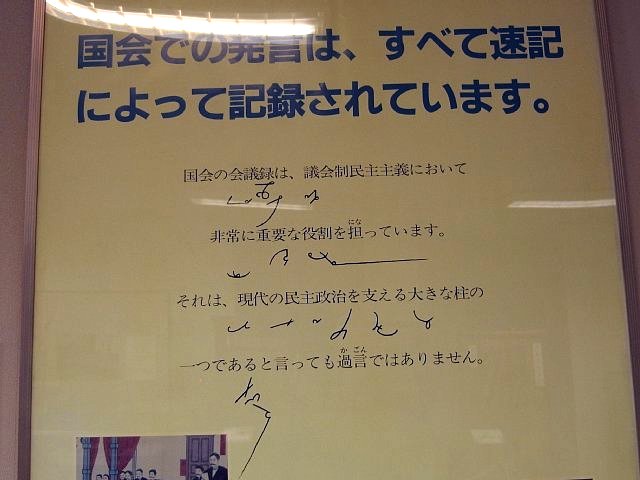

読めん。ていうか、速記による記録って今でも必要なんだろうか?

結局、速記による表記を読めるスキルのある人が解読して、ちゃんとした文章に直すのなら、テープからの文字起こしと手間は変わらんと思うのだが。

とはいえ、発音が不明瞭な人もいて、録音が失敗したときのことを考えると、その場でマンパワーで記録っていうのを止めるわけにはいかんのかもな。リスク分散。

……というわけで、建物と史跡を見に来たのだけど、失礼ながら意外にも常設展でかなり楽しむことができた。これでタダなんだから、非常にお徳だ。

外へ出た。

レストラン。アフリカの子供に給食を一食おごれるゆかいなメニューがあるらしかったが、土日は営業していないのだった。残念。

高さは 31.5m で、「百尺竿頭一歩を進む(努力したうえに、さらに努力を重ねる、の意味)」ということわざにちなみ、百尺( 30.3m )より少し高くしたそうだ。そのことわざ、はじめて聞いた。知らないことわざを知るのは大変たのしい。

日本水準原点評庫。日本の測量の原点をここに定め、これを大事に守るために、こんな大げさなことになった。

ここに旧帝国陸軍参謀本部の測量部があったので、原点がここに定められたそうだ。 とはいえ、ここはもう、関東平野の堆積地だ。埋立地よりマシだけど、地盤はそれほどしっかりしていない。基礎は地下10mまで達するそうだが、それでも、関東大震災は言うまでもなく、それ以外にもちょこちょこと、原点が動いてしまって修正を余儀なくされているそうだ。せめて、武蔵野台地の東端、新宿区の戸山公園あたりにでも原点を設置するくらいの知恵はなかったのだろうか>明治人。

水準点はマニアがけっこういるらしいけど、私はあんまり惹かれない。

さて、この憲政記念館と国会議事堂前広場。かつて井伊直弼の屋敷があったという。 彦根藩上屋敷。桜田門外の変で主君を殺された彦根藩士は即座に屋敷に逃げ込んだ、その屋敷だ。

みなもと太郎先生が実際に桜田門から彦根藩邸跡前まで歩き、目と鼻の先のように近いと驚いていたと記憶している。

訪問する前にネットで地図を見て、

「うわ、マジだ!近ぇぇぇ!」

と思っていたが、実際に現地に立ってみると、それでも驚いた。うん、近い。

大きな地図を表示

ほぼ、1ブロックだ。彦根藩邸の門を出て(門の正確な位置はわからないが、国会前広場の東南だとして)、もう、向こうに桜田門が見えてる。

距離にして400~500m。歩いて5~6分。全力疾走して1分半~2分半。あなたが陸上400m走の選手なら1分切れるか切れないかの距離だ。

桜田門交差点。すなわち桜田門外。正確には桜田門の外門の外。桜田門と言えば、大きくて立派な内門の方を連想してしまうが。

襲撃はこの桜田門交差点付近で行われたというが、どうだろうか。当時から十字路だったとすると、東から登城してくる大名、南から登城してくる大名も偶然、居合わせてしまう可能性がある。桜田門の門番からも近い。十字路であるから、四方に逃走路が存在する。リスクを考えると、襲撃地点は桜田門交差点と国会前交差点の中間ではないかと思うのだが。

凶行の現場にこういうのがあるのは素敵ブラックジョーク(←ちがうわボケ)

国会前広場に戻る。これを撮り逃していたからだ。『桜の井』という。史跡である。

実は、憲政記念館と国会議事堂前広場。戦前は帝国陸軍の参謀本部が置かれたこの場所。その前は彦根藩上屋敷があったこの場所。その前は加藤清正の屋敷があった。そして、現在の国会前交差点の場所に清正邸の井戸があったという。

パワースポットとして有名な明治神宮の清正井は、実は清正が掘らせたものかどうかは定かではない。 加藤家の下屋敷があったことと、横井という、やや特殊な形式の井戸であることから、土木に強い清正の名が冠されているだけで、確証はないのである。 下屋敷に清正が居住することがあったかどうか、わかってないのだ。

一方、この桜の井の場所に清正邸があったのは間違いないらしい。彼が命じて掘らせたものかどうかはわからないが、まず、本物の清正井である。しかし水は枯れているので、残念ながらパワースポットにはなれない。

ここが彦根藩上屋敷になると、桜の井は敷地の外になり、庶民の使える大型井戸として賑わったそうだ。のちに、ここに道路を通すことになり、井戸の井桁を国会前交差点から現在の場所に移動させたという。

形状がブロックっぽいので、コンクリかな?と思うが、わざわざ石を彫ってこのような形にしているのだ。マンパワーの贅沢な使いかた。

貫構造ではないのだから、石をこのような形状にすることに、そんなに意味はなさそうに思える。 井桁とはこのような形でなくてはならぬ!という擬態ではないかと。しかし、四方に「マチ」を作ることで、地震に強い構造になっているのかもしれない。ちょっと、よくわからない。

ちなみに、清正邸の前は太田道灌が住んでいたらしいです。千鳥ヶ淵~桜田濠が当時の渓谷として、紅葉山が詰の城、平時の居館がここにあったということですかね。

太田道灌はここで

「わが庵は松ばらつづき海ちかく ふじの高根を軒端にぞ見る」

と詠んだそうです。さすが、年食ってから和歌をはじめただけあって、素朴でわかりやすい!大好き!

国会議事堂と三権分立の時計塔。これからは、ここを通るたびに、わが国が国民に平等に選挙権を与え、行政・立法・司法の独立性を保っていることに感謝するでしょう。

この、あたりまえは、実現されてまだ百年もたってない。しみじみ。

憲政記念館が楽しすぎたんで、国会図書館に行ったときは夕刻で、入ってすぐ閲覧申請が受付終了してしまいました。ちぇっ

: 1

: 1

![[城址][鉄旅] 蝦夷共和国の夢のあと。五稜郭と開陽丸(北海道)](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2010/03/65e2b5a8e0d2594186cc0e1c309ccd4b-100x100.jpg)