蓬莱橋を実際に歩いて渡った。念願を果たした。

訪問日は 2017-08-13。

犬山城で、杉の丸・樅の丸・桐の丸・松の丸の鑑賞が雑だったのには、 理由があった。この日の午後、日没までに蓬莱橋を見たかったのだ。

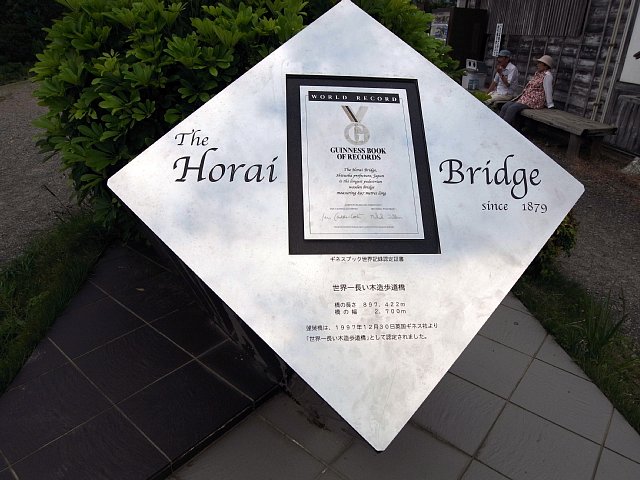

蓬莱橋。ギネスにも認定された、世界最長の木造歩道橋である。全長 897.422m。雑に言えば約 1km。よくロケ地になっている。近年では『とと姉ちゃん』が有名。

>蓬莱橋 (静岡県) – Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%93%AC%E8%8E%B1%E6%A9%8B_(%E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C)

渡し板はすべて木製だが、橋脚は実は鉄筋コンクリートだとは、知らなかった。そうだったのか。重要文化財に指定されていないわけだ。

この橋、東海道本線からギリギリ見えることを知ってからは、見るたびに

「いつか時間があれば……」

と恋焦がれていたのだ。

この夏の旅行で、予定を途中で変更したので、

「お!蓬莱橋行けるじゃーん!」

ということで、遂に、念願かなって訪れたのである。

ちなみに橋の通行は有料で 100 円かかる。自転車も通行可らしいが、見かけなかった。

渡った先の右岸では、あまり河原に降りることを想定してない整備だったので、橋脚を見るなら、受付のある左岸側がよい。

なるほど、たしかに途中からコンクリ橋脚。帰って、ウィキペディア読んで、自分の撮った写真見て、はじめて気づく奴>俺氏。

ちなみに土手にはくつろぐカップルが二組、見えた。4人とも女性。たまたまなのか、実は百合に人気のスポットなのか。

これが、かの、箱根八里は馬でも越すが、越すに越されぬ大井川か……という感慨は、あまりない。というのも、JRでここを通過するときに、毎回それを考えるからだ。何度も考えたことだと、新たな感慨は少ない。

通説によれば、大井川は江戸の防衛のため、幕府が架橋を禁じていた。膝栗毛でよく知られた通り、大井川は自分で渡るか、人足に渡してもらうかだった。そして明治になり、その禁令がなくなると、人々は待っていたとばかりに橋をかけたのだという。

ただし、水量が多くて江戸時代の技術では橋の維持が難しかった、人足や宿場町の雇用創出のために橋をかけなかった、などの指摘もある。この点については、ウィキペディアでは大井川の項で触れられている。

>大井川 – Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E4%BA%95%E5%B7%9D#.E8.BF.91.E4.B8.96.E3.83.BB.E8.BF.91.E4.BB.A3.E3.81.AE.E6.B2.BB.E6.B0.B4

そもそも、禁令が解かれたから架橋したというのなら、なぜ、この場所かという話にもなる。

蓬莱橋は、JR東海道本線大井川鉄橋から、かろうじて見えるとは先ほど書いた。江戸時代の東海道は、そのJR線よりも上流にあり、つまり蓬莱橋から 3.5km ~ 4.0km も上流あたりが、いわゆる江戸時代の東海道の通っていた場所だった。

架橋禁止が明治になって解かれたのが架橋した理由であるならば、江戸時代の東海道の渡河地点に架橋するのがすじではないか。 なんでわざわざ、3.5km 以上も離れた場所に架橋したのか。

ということを考えると、やはり禁令の有無はそんなに重要じゃなく、牧之原台地のお茶畑としての開墾と、商品の運搬のための架橋だったという線が濃厚だろう。

そんな、水量が多くて渡れなかった大井川も、ダムの建設で水量が減ると、賽の河原だと揶揄されるようになった。 実際、はじめて電車の車窓越しに大井川を見たときは私も唖然としたものだ。

近年は、地域住民との話し合いのすえ、一定の水量がたもたれ、緑が回復しつつある。

と、まあ、つらつらと考えながら、感激を味わっていたのも、橋の真ん中あたりまでだった。

897.422m の橋は、途中で飽きる。

飽きた。そう、飽きたのである。もう一度言おう、私は、長年恋焦がれてきた蓬莱橋、宿願を果たした感激の橋を、渡ってる途中で、渡り切らないうちに、ようやく半分ほど渡っただろうかというあたりで、飽きてしまったのだ。

同じ道をまた戻るのだとすると、全行程の 75% が残っているというのに、飽きてしまったのだ。

全長 897.422m。変化が少ない。どんな名画も 15 分見れば飽きるというけれど、5 分ていど歩いただけで、私は飽きたのだった。

後半グッダグダ音頭でも踊ったろうかい、てなもんだ。

右岸に着いた。基本、河原に降りることを想定はしていないみたいだ。

片道 0.9km を歩いて、折り返し地点。飲み物の出店。たしかに、ちょっと飲み物が欲しくなる頃だ。ちぇっ!いい商売やってらあ!

橋の上から、真下に石を投げている中年男性がいた。

私が見つめてることに気づいて、彼は、笑って説明した。

「いや、そこに鵜がいるんだよ。だから石をぶつけてみたけど、当たってもみじろぎひとつしねえ」

おい、オッサン(怒)

少年の心を持った大人とは、こういう人のことだろうか(違)

たいてい、見知らぬ人にも儀礼上の愛想笑いを向ける私であるけど、このときは冷ややかな侮蔑の目と無言で返事に代えた。

江戸時代以前の東海道、すなわち古東海道は、蓬莱橋より 300m ほど南、ちょうど現在の島田大橋のあたりを通っていたと推測されるらしい。また、現地観光案内看板を見ると、古墳跡や古刹の類も多く、史跡探訪なら蓬莱橋よりこちら、という感じだった。 が、時間もないので撤退。

雲行きも怪しかったので、帰りは写真もろくに撮らず、とっとと撤退した。

正直に言うと、この日の感想は、期待したほどではなかったなあ、だった。

だったのであるが、しかし、とはいえ、

あれから一か月たって、やはり、

「俺は!あの!蓬莱橋に行ったぞ!世界一の木造歩道橋!あそこを歩いたぞ!後半、ぐだぐだやったぞ!」

という思い出は、たまらなく愛おしいものに育ちつつある。

この夏の旅行を、気持ちよく締めてくれた、ナイス観光地だった。

![[ネタ] たこさんキュウリを作りたい](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2011/08/7a370c9b9693d28f3604c843da27504a-1-100x100.jpg)

![[土木] 控えめに言って最高過ぎでしょ。 戸ノ口堰洞窟 流入口 (福島県)](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2019/06/8bc71266266082b9c96e9b80e78884c3-100x100.jpg)