2010 年、赤瓦に葺きなおされる前の会津若松城に行った時の話を 2018 年に書く

訪問日は 2010-01-20。

2018 年の夏、私は戊辰の史跡を回るために会津へ行った。

会津へ行くのは人生で三度目だ。1度目は単なるバイトで旅費宿泊費は会社もちだった。おいしかった。しかしこのときは城にはさして興味がなく、また自由時間などないに等しかったため、駅前の白虎隊の銅像をとあかべえを見て帰った。

二度目が 2010 年で、いまから写真を貼ろうとしているときのものだ。18 きっぷが一回分余っていたので、お城擬人化娘マンガ『どっから見ても波瀾万城』の取材を兼ねて訪問した。

ちなみに、『どっから見ても波瀾万城』では会津若松城を題材にしたネームも切ったが、会津戦争は一話 20 ページ以内におさまらず、かといって前後編にわけられるでもなく(私はまだ知らされていなかったが、会津若松城編のネームを切ったころには廃刊が決まってた)、日の目を見ることはなかった。

会津戦争のマンガ化という執念は、まだ捨てていないので、2018 に三度目の訪問をしたわけであるが、さて、ブログにエントリを立てようとしたら、2010 の訪問をエントリしてなかったことに気が付いてしまった。

写真の枚数が多かったのと、ヘボい写真が多かったため、記事を立てなかったらしい。

いずれにせよ、順を追うということをことさら重視する私は、まず 2010 の訪問を8年たって記事にするのである。

2010 といえば、会津若松城の天守が、その特徴的な赤瓦に葺き替えられる前の年である。貴重というわけでもなかろうが、今とは違う姿の天守写真を楽しんでいただければ幸いだ。

2010 年の会津若松城

2010 年の1月 20 日といえば、コミック大河が創刊されて3週間も過ぎた頃ではあるまいか。もう、よく覚えていないが。

この時点で取材も済ませ、執筆が決まってた城は第4話熊本城くらいまでか。自転車操業のため、取材に行かねばならない時期だった。さいわい、帰省に使った 18 きっぷが一回分余ってた。 日帰りで行って帰れる範囲で、いちばんネタに使えそうな城ということで、会津若松城をチョイスした。それ以上の理由はなかった。会津戦争・戊辰戦争にたいする興味など、からっきしだった。

昼過ぎに到着。はじめて会津に来た時も出迎えてくれた白虎隊の像。このときもあいかわらずであった。ちなみに 2018 年でもあいかわらずだった(あたりまえー)。

城に向かって歩いているとキカイダーの像が。2018 では、ここを通らなかったため見逃したが、ストリートビューを見る限りは健在。

到着。北出丸の前。このころは「で、出丸……?ああ、うん、読んだことはあるよ。し、知ってらあ、それくらい!」程度の知識しか持ってなかった。

石を投げたい誘惑に勝てないのも理解できる(念のため言うが、私がやったわけじゃない)

城の知識は乏しかったが、この虎口は難攻不落な趣があるとは、うすうす感じた。北出丸追手門跡。

ときに会津若松城は、大関の城、などと称される。

つまり、江戸城、大坂城、名古屋城、姫路城、熊本城あたりを横綱級とすれば、一歩およばないが、それに準ずる大関級の城だと。

言いえて妙である。というか、戦禍に見舞われなかった姫路城にくらべて、会津戦争籠城戦を経験した若松城は「有名な籠城戦を経験した城」というくくりなら、間違いなく横綱級である。

一か月あまりで降伏したとはいえ、一か月余り侵入を阻んだ城である。

このあと、他に似た石垣を見なかったので、長らく会津若松城だけのおもしろ石垣かと思いこんだ。

石垣のすきまに詰める間詰石は、一般には打込接の見た目を埋めるだけで構造材としては役に立ってないとされる。が、最近になって、こうして高さをそろえるために詰められ、構造材として機能している石垣を福岡城や肥前名護屋城や広島城や松江城、の一部の石垣で立て続けに見た。

強引に横目地を守るための手法のひとつとして、用いられた時代・地域・流派が存在したのだろう。これは肥前名護屋城。

しかし、切込接でもこの手法を多用しているのは、会津若松城が筆頭格だ(ただし、私の行った城の中ではの話)

もっとも、私が行ったことがある城は 2018 年 9 月時点で 150 にも満たない。駿府城の一部の石垣には、似たような切込接があったが、ほんの一部でしかなかった。

これは手間のかかる石垣であり、ある程度は会津若松人の美意識のよって、こういうのいいじゃん!オリジナリティっすよ!と変化したのであろう。

パズルライクな石垣に着目したのは、この頃の私のアンテナとしては上出来だった。褒めてあげたい。しかし、やっぱり、当然にして、復元天守にばかり目がいっていたようである。

自撮り。今では隙あらばシェーをする私であるが、この頃は隙があっても、そんなことはしなかった(そしてこの日この場所は観光客が多く、そんな恥ずかしいポーズをする隙もなかった)。

会津若松城の天守は本来、赤瓦であったとして、この翌年の 2011 に赤瓦に葺き替えられた。日本で唯一の赤瓦の天守となった。しかし、こと配色にだけ着目すれば朱塗りの高欄と黒瓦も悪くない(なお、高欄は 2011 の赤瓦葺き替えと同時に黒に塗り替えられている)。

冬に雪国の城を見に行くと言うのは、遺構が雪にうずもれて見えないということだ。美しさでは文句なしだが、資料撮影目的としては、ちょっとつらい。寒さで手ブレしまくってるし。

このころは、有名城は事前に絵ハガキなどに使われる定番構図を調べておくという知恵がなかったので、なんだかよくわからん構図の写真も多い。

ちぇっ、みんなが撮ってる定番構図なんかで撮ってられっかよ!そんな構図で撮ってたら俺のオリジナリティが腐って発酵してワインに合うオツマミになっちまわいってやんでえっ!ってな気持ちはあるが、有名な歴史的建造物というものは、基本、動かない。つまり、考えられる構図はほぼ撮られつくされており、構図でオリジナリティを出すのは非常に難しいのだ。むろん、他者の感動を得られないクソ構図でよければ、まだ発掘されてない構図もありうるだろうが。

したがって、しょーもない反骨精神は鞘におさめて、あらかじめド定番構図を調べて起き、そのド定番構図を撮るべきである。簡単に行けない城なら、特に。

ようやく天守外観に満足して(寒かったし)、内部へ。2018 の訪問では天守に入場しなかったので、この通路がどのへんか、よくわからない。

コンクリ天守であるが、鉄骨鉄筋造りを露骨に見せないようにしよう、なんとか雰囲気だけでも木造っぽく見せようという配慮はあった。

復元された塩蔵。海のない会津では防衛上の重要な蔵であったことだろう。

今つかってるデジカメも、そんなに暗所に強いわけではないが、このころのはもっと弱かった。ブレブレ・ノイズでまくりだ。しかたねえ、と思うが、やはり8年後に見ると辛い。25年後に見たら、そんな時代もあったねとアハハウフフできるだろうか。

会津の民芸。下級武士の生活のため、京都から指導者を招いて教えた結果がこれ。指導者が悪かったのか、教わった下級武士にやる気がなかったのか。

しかし、この技術が会津の郷土玩具、みんな大好き『赤べこ』へつながるのだから、世の中、なんでもやってみるもんだ。

ところでこのあいだ、日本橋にある福島アンテナショップで青い赤べこを見た。存在意義(レゾンデートル)とは。自己同一性(アイデンティティ)とは。外的側面(ペルソナ)とは。♪ああ~。要らないのか~。

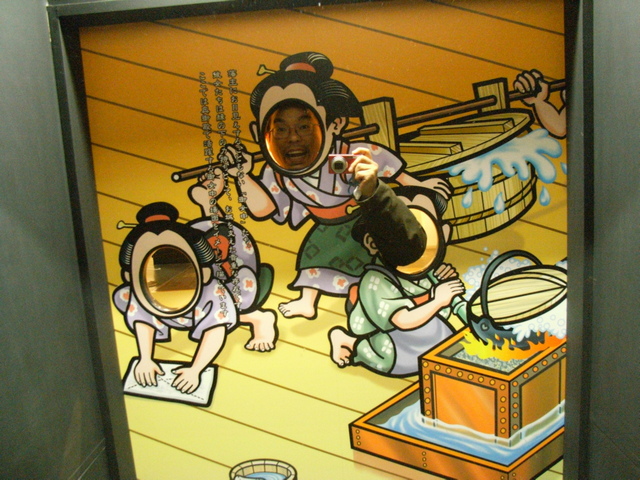

顔出しの対面に鏡があるという、ぼっち旅行者に優しい天才的工夫。

しかし、まあ、城について知りたくて来てるので、民芸品だの会津のお酒だのを展示されても、当時の私としては

「ケッ、そんなん見に来たわけじゃねえ。お城にかこつけて商売っ気を出してんじゃねえ」

などと思ってた。

その後、バスタオルだの初期のファックスだのが置いてある天守や、たいした展示物でもないのに写真撮影禁止の城を経験し、まあ、その城下町に関する展示ならと優しい気持ちを持つようになった。

他の城の天守と同様、火縄銃の展示もあり、実際に触れるものもあった。が、会津若松城ならば、ミニエー銃、ゲベール銃、ヤーゲル銃、スペンサー銃のレプリカに触らせてほしかったところ。

若松城は会津盆地の中央ではない

このときは会津戦争についての知識も皆無で、何も思わなかったが、いま、あらためて見たら、やはり東の山麓部から近いと感じた。小山田から砲撃が届くわけだ。

してみると、せっかく蒲生氏郷が近世城郭化した若松城を捨て、会津盆地の中央に神指城を築いて移動しようと上杉景勝と直江兼続の先見性がきわだつ。そして、それを阻止しようと会津征伐を開始し、関ケ原後に神指城を廃城させた徳川家康も同じくらいすごいって話なのか。

平山城と平城じゃ、平城の方が防衛力に劣る。山城を嫌ったのは家康も変わらない。神指城の方が、まだ安心できたと思うのだが。

何か神指城に、同時代人からしたら、あそこはヤベェ!と思わせる何かがあったのか。それとも単に、会津盆地の中心に城下を築くことで、会津の経済が発展することを上杉景勝が望み、それを家康が嫌ったのか。いまとなっては、わからない。

会津戦争に関しては白河での戦いで会津藩が大敗したことで趨勢は決していた。仮に若松城じゃなく神指城だったところで、それほど戦況に変化はなかったと思う。

こういうのほっこりする。今でも残ってたらいいと思うが、どうだろね。8年たってるしね。

復元南走長屋へ。復元だから、煤で黒ずんでおらず構造材がよくわかるのでうれしい。

最近、栗石は排水のためだけではなく、ダイラタンシーで地震の際の横ずれを防ぐためでもあるのでは?という気がしてならない。ただの直感で、実際のとこどうかはわからん。

京町家っぽい、間口が狭く奥行きが長い構造のせいもあろうが、8字だヨ!全員集合!みが半端ない。

復元干飯櫓内部。兵士はメインじゃない、狭間を見ろということだろうが、せめて髷くらいつけてもよかったんじゃないか。

石落は石を落とすために使われたのではない!下方向への射撃のためなのに!古い!と憤ってるブログをちょくちょく見る。それは有力な説ではあるけど、まだ確定と言える段階にはないと思う。

石落については、もっと調査が必要で、結論を出すには情報が足りなさすぎる。明らかに下方射撃の役に立たない石落がけっこうあるのだ。すべての城のすべての石落が下方射撃で説明できるわけではない。

いちおう撮るが、門のどこをどう楽しめばいいか、当時はいまいちわかってなかった。というか、いまだって、あーんまし、魅力がよくわからない。埋門とかは、ワクワクするんだけど。

茶室麟閣へ。これを見たいというのも、このとき、会津若松城を選んだ理由だった。

蒲生氏郷が利休の茶道が途絶えるのを惜しんで子である少庵を会津若松に招いた。その少庵の建てた茶室だという。

この頃、樹皮葺屋根の建物の資料写真を増やしたかったので、麟閣が見たかった(撮りたかった)のだ。

しかし、正直、茶室としてさして感銘を受けるようなものではなかった。

偉大なる父をもってしまった、幸運なのか不運なのかわからない凡人という感想が湧くばかり。

建物を守るために仕方ないんだろうし、最大限、景観に配慮してると思う。色とか。しかし、それでも残念は残念>プラ波板

賓客接待も外交のうちと考えると、城域の茶室や庭園も熱心にみなきゃならんのだろう。が、なかなかね……。結局は城の防衛の面ばかりにとらわれる、男子ってそういうの好きよねーな嗜好から抜け出せない私。

子供だった頃から、それほど武器や兵器に興味を示さなかった私でさえそうなのだから、ジェンダーへの社会的な同調圧力が人格形成に与える影響の大きさに戦慄せざるをえない。

ほんとうだったら切腹せずにすむ程度の席次だったのに、たまたま適任者がいなくて切腹させられた可愛そうな家老の碑。

狛狐に編み笠。笠地蔵の昔話を踏襲してか、一体だけ手ぬぐいであった。

擬宝珠の乳首っぽい部分に手を置き、ギンギンにおっ勃ててる、わかりみがないでもない変態性狛狐。

西仲門。傾斜がある、ということに、このときは着目していなかった。

まあ、天守はサッカーで言えばゴールシーンだ。そればかりに目が行くのも、最初のうちは当然である

ちなみに 2018 の訪問では天守に登らなかった。それは、おそらく会津若松にあと一度は行くだろうし、赤瓦になった天守の内部は、そのときでいいかと思ったから。企画展には後ろ髪ひかれる思いがしたが、2018の訪問は周辺の史跡めぐりが目的だった。

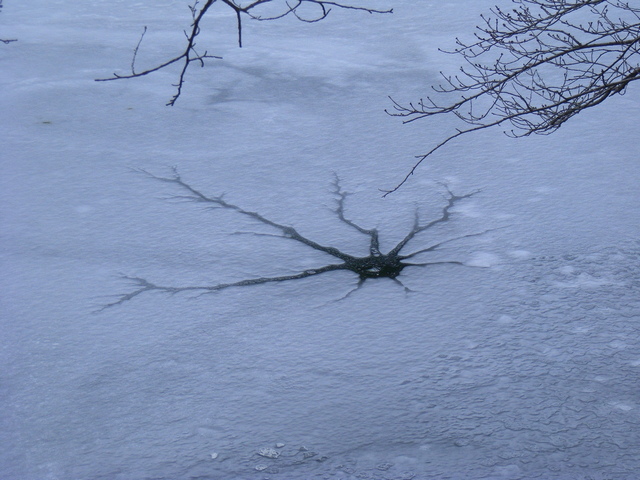

お濠の水が冷たいので入れない鴨ちゃんたち。くちばしを羽にうずめるのは、くちばしは羽毛がなくて寒いから。夏休み子ども科学電話相談でいってた(と、まとめで読んだ)。

正直に言うが、大嫌いなスローガン。こんなん教育者が説明責任を放棄したダメ教育じゃん。なんでこの言葉を持ち上げるん?

とはいえ、芦名・伊達・蒲生・上杉・加藤・保科に由来する子孫が入り乱れた会津藩においては、トップが

「ならぬものはならぬ」

という強権を発動せねば収拾のつかない事態が、たくさんあったのだろうなとは思う。

![[鉄旅] 『見えたァー』の素材を収集しながら帰省(2013~14) 前編](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2014/02/e218d3cd1b836006a06a844f38aca399-100x100.jpg)

![[鉄旅] 18きっぷで高知城に行ったら天守と御殿は休館日だった](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2013/03/e2a3997de2f1ce35a9f6d241b0001d11-100x100.jpg)

![[城址] 2018年の陸奥国 会津若松城(福島県)](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2019/02/46a3938fc8731fdd37ad6bd4f319a9dd-100x100.jpg)