東北最大規模の近世城郭が作り始められ、そして捨てられた。

訪問日は 2018-08-20。

2018 年、夏。戊辰戦争に関連する城と史跡をめぐるというテーマで旅行をし、8月20日の最後の訪問先として神指城に到着した私。神指城東北隅土塁に残る国指定天然記念物・高瀬の大木(ケヤキ)を見た私は、いよいよ神指城の本丸方面へと向かったのでした。

神指城。蒲生氏郷が亡くなったのち、会津移封を命ぜられた上杉景勝は、若松城では手狭であるとして、より会津盆地の中央に存在する神指原に平城を築き始めました。それが神指城です。

>神指城 – Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E6%8C%87%E5%9F%8E

蒲生氏郷が命じた町割りのやり直しによって、「町の詰まる」はある程度、解消されていたはずです。

が、そもそも戦国蘆名時代に設計された若松城が大藩である上杉の兵士全員の駐屯地として小さすぎたのかもしれません。会津移封された時点の蒲生蒲生氏郷が 91 万石、上杉景勝が 120 万石だったそうです。

というわけで、上杉景勝は懐刀の直江兼続を惣奉行にして神指城の築城にとりかかったのでした。

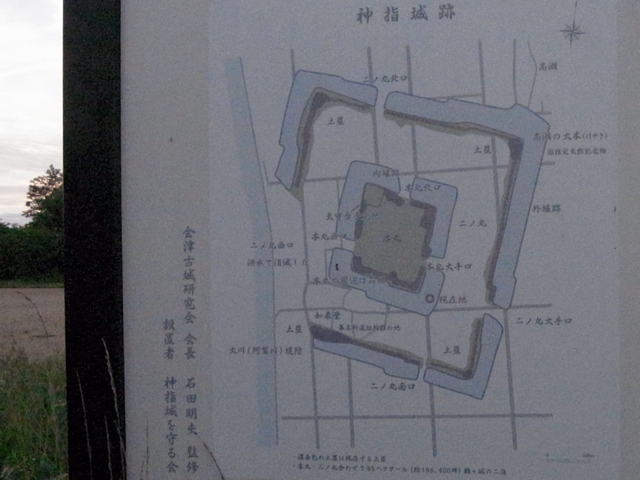

完成していたら、東北を代表する近世城郭となっていたでしょう。設計は平城の近世城郭でした。 輪郭式の縄張りで、それに沿って城下町も回の字型の町割りになったはずでした。

しかし、秀吉亡き後、事実上の天下人になった家康は神指城の築城を憂慮し、上杉と徳川の関係が悪化。築城は中断され、家康の会津征伐が開始されました。

その後は、例の関ケ原。上杉景勝は出羽米沢に転封となり、神指城は廃城となりました。

神指城の目指した輪郭式・回の字型の城下町は、上杉氏の転封先、米沢で見ることができます。

というわけで作りかけの城郭は田園に戻ってしまったので、ところどころに土塁が残るのみです。東北隅土塁跡に高瀬の大木が立っているのは、前エントリで述べた通り。

廃城によって田畑に戻った神指城ですが、築城時期がはっきりわかってること、回の字型プランが遺構からくみ取れることなどから、貴重な城址となっています。

神指城は会津若松城を上回る巨大な城郭……と、多くの入門書や解説文にあります。が、これはどうでしょうか? 神指城は 55 万ヘクタール。対して若松城は、いま私が雑に計測したら 50 万ヘクタール前後。 どこまでを主郭と見なすかという誤差の範囲が多分にあることを考えると、両者の面積はほとんど変わらないように思えます。

これはつまり、会津若松城が手狭だから新しく築城した→会津若松城より巨大に違いない、という思い込みによるものであって、確認不足と言わざるをえません。

平城ならば山城や平山城につきものの「斜面」が存在しません。建物を建てづらい斜面が少なく、建物を建てやすい平地ばかりなら、同じ面積でも収容できる人数は増えます。

こういう思い込みと未確認は私もよくやらかしますので、怖いなと思いつつ、ここに記します。

東北隅土塁跡にはかつての本丸石垣の基礎石が展示されています。

本来の場所ではない所に動かすのは……と思いますけど、本来の場所(本丸)は私有地で立ち入りできないので、しかたないですね。

本丸と新撰組殉難地

神指城本丸「よくここまで来た。さあ、好きなだけ見ていくがいい」。

僕「…………金網ェ……」

神指城が阿賀野川水運を考慮した城であることは明らかですが、盆地の中心にやや近く阿賀野川本流のそばとなると、実際に運用されてたら水害に悩まされたのでは?という気がします。

本丸を見たので、完璧とは言えないけど、神指城を見たとは言い張れます。でも、もうちょっとだけ見るべきものへ向かうのじゃよ。

案内板が。新撰組殉難地。せっかくここまで来たなら見たいのよ。

神指城の南土塁あたりに、戊辰戦争における新撰組の本陣があったそうです。

着いたー!撤退を決めた土方とちがって、残って徹底抗戦を決めた斎藤一ら二十数名がここで多数戦死したので、新撰組殉難地。

戦没者を祀る如来堂の現地説明板(写真省略)には「全滅したが何名か生存」なる、意味不明の説明が記されており……

もちろん明治に活躍する斎藤一は生存者の側。会津落城後もここに残って抗戦を続けたものの、死傷者が何名か出たあたりで降伏したというあたりが妥当なところでしょうか。

なんか VR っぽいのあったのかもしれませんが、私はこういうの一切見ないのでよくわかりません。そういうの見てる暇があったら本物の遺構を見て回りたいので(あと Android の OS バージョンが古いので動かないことも多い)。

興味がないわけじゃないのでウェブサイトとかで映像として公開してもらいたいですね。VR は、私には、必須じゃない。見れば楽しいけど、時間の限られる取材旅行中は、もっと優先したいことがあるのです。

こちらの土塁にもなかなかのサイズのイチョウがありましたが、べつだん天然記念物指定はありませんでした。イチョウはもっと大きいのがたくさんありますからね。

ここで斎藤一らが、南から来る西軍を迎え撃ったのだなぁ……と感慨にふけりました。

思いましたがしかし、現実は若松城攻防においても重要じゃない場所。落城後はまったく重要じゃない、西軍にとってはリスクを冒す必要にない場所。戦況にまったく影響しなくなったにもかかわらず投降せず立て籠もって困らせる狂信者と困惑する包囲軍という、うんざりグダグダ状況だったのではないかと、一年以上たった今、そう思います。

西北隅の土塁も残ってそうでしたが、これは見に行きませんでした。

十七夜の月が出た。この日のタスクをやりきった。良い一日だった。

![[中州] ブログのためなら江東も中州 中の島公園(東京都江東区)](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2017/12/5ce5ba5771db550b87e9dc2222f92375-100x100.jpg)

![[旅行マンガ] しろあるき・3 伊予国大洲城 (試し読み)](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2012/03/4ac2f27b1cb34a95a58218f8bfde9d76-100x100.jpg)