雨だったけど喜多院行ってきた。

毎年、夏に川越市の喜多院へ行こうと思ってた。なぜかというと喜多院にはかつて江戸城の御殿の一部であり、家光が生まれた部屋が移築されているからだ。

家光が生まれたのは慶長九年七月十七日(旧暦)。太陽暦に直すとまあ、8月だろう。 そんな時期的なことまで気にする理由はないのだけど、 そんな理由付けでもないと、なかなか重い腰が上がらなくて。

そんなわけで、8月も終わりにちかい 26 日に川越に行ったのだった。ちなみに夜は飲み会の予定だったので、あんまりゆっくり見られなかった。

川越駅到着。ママチャリで群馬まで行ってたこの私が電車とはヤキが回ったものだ。

ちなみに川越に来るのは人生3回目。一度目はバイトで川越夜祭りの警備をしたとき。二度目は前述のママチャリ旅行のとき。このときの目的は川越城。

そのママチャリ旅行のときも、喜多院にも寄ってはいた。しかい、朝早かったので客殿はまだ入場時刻になってなかったのだ。

自転車シェアリングを利用してみたよ!初めてでも簡単とはいかないね!

レンタルサイクルみたいなもんだろ~と、利用法の下調べをほとんどせず、駅からいちばん近いサイクルポートに向かって、そこで途方に暮れた。うん、貸し出し手続きを行ってる場所がサイクルポートの近くに見当たらない。

川越市/川越市自転車シェアリングを実施しています

http://www.city.kawagoe.saitama.jp/www/contents/1385516507381/

ようするに、こういうことだ。web を使って事前に登録を済ませておくか、クレジットカードを持っていれば、運営事務局又は提携窓口まで行かずともサイクルポートにある端末で貸し出し手続きができる。

ところが私のように、レンタルサイクルの延長で考えてて、当日、現金で貸し出し手続きをするつもりでいた人間は駅から 1km ほど離れた運営事務局又は提携窓口まで行かねばならないと。

下調べをちゃんとしなかった自分が悪いのだけど、せめて川越駅の近くに提携窓口は用意できなかったのか。駅から喜多院までが、せいぜい 1.5km なのだ。川越市は玄関駅が川越駅と本川越の2つに分かれるので難しいのはわかるのだが……。

いつもの私の旅行よりは歩く距離を減らそうと思ったのに、結局たいして減らなかった。

なお、自転車は見た目はオシャレだったけど、空気が甘いのがあった。 備中松山城を見に行ったときみたいに、ブレーキが壊れてないだけマシと感謝すべきだろう(よかった探し)。

ところで、駅前のサイクルポートから、最寄の提携窓口へ向かう途中、ちょっとした巨樹があった。

「出世稲荷神社」という名前がすでに通称っぽいのに、通称は「いちょう神社」

さて、小雨が降る中、喜多院へ向けて出発。

途中、マンホールの蓋などを。個人的にはあまりそそられないジャンルなのだけど、たしなみ的に。

公団ゴシックとも、また違うね。(左:GD-高速道路ゴシックJA)

現場向きベクトルフォント [路面標示の描き方] – higuchi.com blog

http://www.higuchi.com/item/778

なるほど。

ベジェ曲線もスプライン曲線も使わず、コンパスとチョークで、しかも固定幅のストロークで再現できる、現場向きベクトルフォント。

これは小夏のデザインコンセプトに非常に近い。私の琴線に響くわけだ。

雨の喜多院

堀の内側には土塁。喜多院もまた、有事の際の川越城の出城の役目があったと考えるのが普通か。

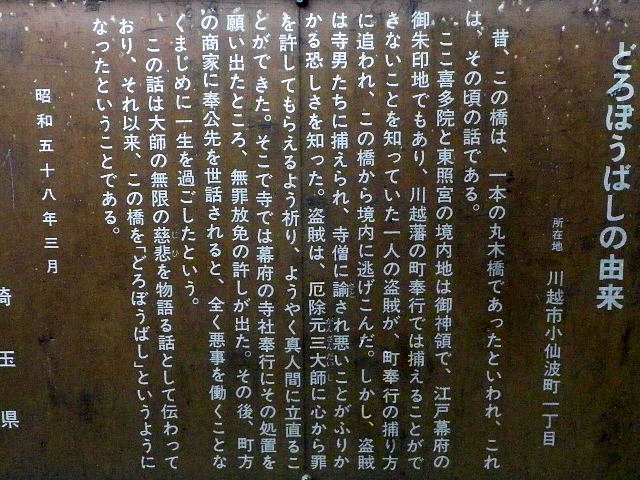

しかし、川越城とは関係なく、自衛のために城郭化したのかもしれない。単なる想像なので眉にツバして読んでほしい。中世の寺院は僧兵がいて、武士と同じように所領を守るために戦った。 結局は武士に敗北し幕府の支配体制に組み込まれるのだけど、それでも境内内部の自治権・治外法権は江戸幕府の開幕以降もある程度、認められていた。

くだんの泥棒が逃げ込んだのは、喜多院が天領だったからとは限らない。逃げ込んだ犯罪者を行政に引き渡すかどうかは寺が決めること……そういうケースが日本中にあった。 寺に裁量が認められていたからこそ、夫と離縁したい女性の逃げ込む「駆け込み寺」などが成立できたのだ(そして多くの場合、犯罪者に対して「慈悲」をかけるのが宗教組織としての寺の有り様だった)。

しかし、たびたび犯罪者(や社会的弱者)が逃げ込むのであれば、それを追う者が力づくで奪い返そうとすることも多々あったのではないか。自衛権と治外法権があるということは、裏を返せば行政が介入できない場所でもあるということだ。

城下町にある寺社は、有事の出城に使えそうな防衛設備を持ってるところが多いけど、 意外に、実は、有事の出城だけが目的ではなかったのではないか。自衛のためにそうした面もあるのではないか…そんな気がする今日このごろという話。

ぜんぶ、机上の空想だ。

そんなことを考えてるうちに、喜多院慈恵堂に到着。一部、修理中だった。

大きな地図を表示

喜多院 – Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%96%9C%E5%A4%9A%E9%99%A2

ところで、雨だったので前に自作したウォータープルーフを使ってみたけど、”長いこと埃を被っていて細かいキズだらけ+オートフォーカスのままで撮ったからピントが合ってない」”ために、クソ写真を量産してしまった。

仙波東照宮の随身門(国重文)も、このヘッポコぶり。素直に防水デジカメで撮ってたらなんぼかマシだったろうに……

これは防水デジカメで。黒潰れした。天気悪いしね(と天気のせいにする)。

本日の目的。江戸城紅葉山御殿の一部を移築した庫裏・客殿・書院

ちなみに内部は撮影不可。入場料 400 円もするわりに、そりゃないぜベイベー! 川越城本丸御殿なんか 100 円で大広間以外撮り放題なのに!

……て、あれ?いま調べたら慈恵堂と五百羅漢の入場料も含むって書いてあるな。 五百羅漢は見たけど、慈恵堂の内部は見なかったぞ?あれ?

ガーン!

……いま、文化財保存工事にともなう現在の拝観休止されてる部分があるらしいし、慈恵堂の切り妻の下に作業テントがあったから、自分が順路を間違ったんじゃなく、今は行けないようになってたんだと思う。そう、思いたい。いや、いいんだ、目的の「家光生誕の間」と「春日局の間」は見れたのだから……

それはともかく、「内部撮影禁止」のプラスチックプレートがいたるところに、建物の柱や梁に直接ペッタリ貼られてるのはゲンナリした。紅葉山御殿の一部じゃない部分かもしれんけど、古建築の一部にはちがいないだろ……

昭和の修理の痕跡か、柱に白インクで「東2左(※ママ)」なんて書いてあったりね。 アラビア数字なんである。江戸時代の修理痕ではあるまい。

写真撮影不可なのでメモをとるのだけど、説明板にわからないところがあり、職員に聞いたものの答えられなかったりね。正直、400 円をとるだけの仕事はされてないと思った。

わからなかったのは「蟻壁長押」とはどの部分なのか?帰宅して検索した。 スマホがあればその場でわかったのにね。

誰もがスマホを持つ時代になったら、史跡から説明板が消えてQRコードがあるだけになったりするんだろうか。 景観を考えたら説明板なんて無いほうがいいんだよね。 説明をウェブに置いた方が多言語対応もラクだし。

自分以外の観光客が渡っているのも見なかったので、やはり立ち入り禁止だったのだろう。

建物内部は撮影不可。ところで建物内部から外を撮るのはダメなんだろうか。 たぶんダメだと思って撮らなかった。職員が常時監視してるわけでもなく、撮ろうと思えば撮れたけどね。守ろうルール。

家光生誕の間(客殿)は、まあ、古びてはいたけど、それなりに豪華。 欄間に明り障子ってのは素敵やね。 それが徳川の好みだったのかどうかわからんけど、 曲がった木材をそのまま使ってる部分は少なかった。 きっちり面取りされた角材ばかり。豪華だけど、詫び寂びへの理解はない感じ。

湯殿には風呂桶を置いてほしかった。なんで、日本の展示って生活臭を消そうとするんだろうね (ミニチュアで復元するのは熱心なのに)。

客殿(徳川家光公 誕生の間) – 川越大師 喜多院

http://www.kawagoe.com/kitain/history-culturalasset/cultural-asset/spot01.html

蟻壁長押 とは – コトバンク

http://kotobank.jp/word/%E8%9F%BB%E5%A3%81%E9%95%B7%E6%8A%BC

春日局の間(書院)はさほど豪華でもない。 これは現代人が見た感覚であって、畳があって天井があって床のがあるってのは、江戸前期の江戸の建物としては破格に豪華なんではないかという気がしないでもない。 移築したさい、書院だから装飾を排したのかもしれない。

書院(春日局化粧の間) – 川越大師 喜多院

http://www.kawagoe.com/kitain/history-culturalasset/cultural-asset/spot02.html

さすがに移築されたからか、柱や梁には無数の釘穴があった。まあ、江戸中期~明治あたりに考え無しに、なにかをぶら下げるためのクギやフックを打ち込んだのでもあろうと思った。

良かったのは庭園。書院の横の遠州流庭園ではなく、客殿から見える方。 なんか、自然石を積んだ絶壁のようなものが見えて迫力があった。

歴史の町-鎌倉と川越:喜多院の庭 – livedoor Blog(ブログ)

http://blog.livedoor.jp/koike631/archives/51309302.html

渡廊の下から庭園を撮るも、迫力のあった岩々は見えないのであった。

五百羅漢

それほど興味がなかったけど、同じ入場券で見られるなら見ないと損だと思って入った五百羅漢。これが良かった。

羅漢ってなんだっけ。修行僧だっけ。もう忘れた。大人になってからの勉強は身につかんね。

阿羅漢 – Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E7%BE%85%E6%BC%A2

”修行者の到達しうる最高位”か。そんなに間違ってなかったぜぃ。

戒律にゆるい日本仏教ならではだけど、酒を酌み交わす阿羅漢の像なんて他国の仏教はびっくりだろうなあ。

「くぱあ」(被写体人気トップ3に確実に入ってるだろうと思うが、これは撮らざるをえない)

↑ここまで縮小すると、よくわからんね。

数えてないけど確かに五百体ありそう。

五百羅漢というと、私は他には熊本・霊厳洞の五百羅漢しか見たことがない。 あっちと比べると、喜多院の五百羅漢はバリエーションが豊富でユーモアにあふれている。 つまり、凝っていた。

逆に言えば、素朴さには欠けていて、川越のはなるほど都会的で感動はするのだけど、宗教的な敬虔な気持ちには、あんまりならないのであった。

雨垂れが目尻で涙のようになってる像が何体もあった。

そういう風に作ってあるのか、五百体もあればいくつかはそうなるって話なのか。

で、五百羅漢をあとにして。

仙波東照宮。日本三大東照宮のひとつ。国の重文。閉まってた。あとで検索したら、去年、5年ぶり一般公開なんてニュース見出しが。そういうものだったのか。

再び随身門。結局、川越にはあと2度くらい来なきゃ見たいものコンプできそうにないな。

再び、どろぼう橋。堀には降りられる。こんな雨の日に降りるべきではないが。

こんなものを用意してまで幼児をブランコに乗せなくてもいいと思うのだが。

ブランコの向こうに自転車シェアリングのサイクルポート(だからここに戻って来た)。

雨だけど、もうちょっと重文を見るよ

雨の日に自転車シェアリングなんて、観光目的なら絶対に避けるべきじゃないですかー。 自転車シェアリングを体験したらブログのネタになるかと思ったらこのざまですよ。

ともかく、蔵作りの街並みへ。

旧第八十五銀行。国の登録有形文化財。カメラの露出を変えたの忘れて撮ってしまい、ガラケー初期の写メみたいな画になってしまった。

お腹が空いたので豆腐屋でがんもどき買って、そのまま調味料も無しに食べる私。

左から京がんも・普通のがんも・五目がんも。味は普通……というか、下手したらスーパーのがんもの中にはこれより美味しいのあるぜ、くらい。

大沢家住宅 – Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%B2%A2%E5%AE%B6%E4%BD%8F%E5%AE%85

で、二階には上がらなかった。なんでかというと、上がれると思わなかったからだ。

一階は普通に商店で、入場受付のようなものが見つけられなかったので、

「ああ、入場料が必要な展示物がある、というのは自分の記憶違いだったか」

と早合点して、買い物するでもない商店に写真を撮るためだけに居続けるのが気まずくなって退散してしまったからだ。

神経が細いのは損だ。それにしても、どこに入場案内が出てたのだろうか……。

思ったほど大沢家住宅を堪能できないまま、川越市蔵造り資料館へ。

川越市蔵造り資料館 – Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%9D%E8%B6%8A%E5%B8%82%E8%94%B5%E9%80%A0%E3%82%8A%E8%B3%87%E6%96%99%E9%A4%A8

ここは国の重文じゃないけど、入場に関して迷うことはなかった。なんせ「資料館」って書いてあるしな!そんなわけで、入場料を払って入場。言えば領収書が出たのだろうけど、チケットの半券的なものが出なかった。めんどくさかったので、200 円くらい、いいや……と、そのまま入ってしまった。

正直、この建物や展示物を見るのに 200 円の価値はないと思う。

ただ、なんつーか、川越の蔵作りの街並み全体への寄付、そんな気持ちでの 200 円だと思うと、決して高くはない。

よく、天守や櫓の階段が急なのは敵兵の侵入を防ぐため、なんて言われるけれども、あれたぶん間違いですね。商家の生活階段だってこうなんだから。

近世までの日本では、階段のために大きなスペースをとるのが無駄だと考えられていたってだけでしょう。たぶん。

二階。雨で私の靴下が濡れてたため、あとから来たカップルが「あしあと怖~い」などと騒いでた。もげろ。

写真じゃわかりにくいけど、板ガラスに微妙な歪みがあって、それが良かった。

そうそう、私が子供のころまでは、こういう歪んだガラスを使った古い建物が少しは残ってたよな~……なんて懐かしい気持ちに。 0.1mm の狂いも無い板ガラスばかりになった現代だから、逆に新鮮。

蔵の棟。そのままだと屋根が重過ぎるので、箱棟といって棟の内部は空洞になってるそうだ。

このへんで、そろそろ帰る時間かな~と思い、帰宅した。

自転車シェアリングの仕組みを理解してなかった私は、 サイクルポートの端末で清算シートを出さなければならないということがわかってなかった。

そのため提携窓口から 100m ほど離れたサイクルポートに戻って清算シートを出して、100m 歩いて提携窓口に戻ってデポジット料を受け取り、1km 歩いて駅へ戻りましたとさ。

この日の失敗のすべては、ちゃんと下調べしなかった私が悪い。 でも。でもでもでも。 サイクルポートの隣に提携窓口があるべきじゃないかと思うのだ。 せめて、提携窓口に清算用の端末があっていいじゃないかと思うのだ。

おわり。

![[路上観察] 限階段地](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2017/07/9919d30194fc09933965c7b66e5eb875-100x100.jpg)

![[チャリ旅] ママチャリで東京から霞ヶ浦まで行ってみた 三日目](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2016/09/add3412967f91c77a7133642d75eab68-100x100.jpg)

![[寺社] 寺社はどこだ](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2017/11/6d208c28244889bee029d721b9813971-100x100.jpg)