浜離宮恩賜庭園に行ったら思いのほか城郭っぽかった。

杉作センセと、

「花見でもしましょうや」

ってことで、ソメイヨシノは散ってても庭園に行けば何かしら花があるだろうと、

東京に来て長いくせに行ったことのなかった浜離宮へ行きました。

ちなみに杉作センセは原稿が押して入園時刻までに来られず、ひとりで見ました。

まー、私も新橋駅から歩いて行こうとして少し迷って、駆け足で見たので見落としが多いのですが。

15:30 頃に到着。大手門橋。ビビッドモードで撮る意味はなかった。失敗。

大手門の石垣。江戸城にも匹敵する立派すぎる石垣に度肝を抜かれた。

当時はこの石垣に渡り櫓がかかる櫓門だったのだろう。いくら、かつての将軍の別邸とはいえ、庭園にこの門はものものしすぎやしないか?

……と、ここでハタと気づいた。ここは有事の際には江戸城の史城・出丸として使うことを見越した場所なのだと。

とにかく、初期の江戸幕府は海防に神経質だった(後期の幕府が林子平の意見を無視して海防に鈍感だったのが不思議になるほどに)。

仮想的である西国諸藩が東征することがあったとしても、陸路は日本アルプスと箱根があるから、そう簡単にはいかない。関東の攻めにくさは秀吉が北条討伐よりも九州制圧を先にしたことからも明らかだ。だから、陸路は街道の要衝に親藩・譜代を配置しておけば、かなり安心できる。

しかし、海路はそうはいかない。防ぐ手立てが無い。 だから、江戸が攻められるとすれば海路からだと考えていたのだ。 ゆえに、諸藩には巨大な軍船の建造を禁止し、幕府自身は動く城とも言える安宅丸という巨大軍船を造った。

安宅丸が解体されたのがいつ頃だったのか思い出せなかったけど、浜離宮のこのいかめしい大手門を見て、浜離宮が将軍家の別邸になった時期とそう前後しないのだろうと考えた。

あとで調べたら、安宅丸が解体されたのが1682年。将軍家の別邸になったのは1704年でした。約20年のタイムラグ。うーん、俺の推理、微妙。

浜離宮恩賜庭園 – Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%9C%E9%9B%A2%E5%AE%AE%E6%81%A9%E8%B3%9C%E5%BA%AD%E5%9C%92

安宅丸 – Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%AE%85%E4%B8%B8

しかし、あまりに巨大であったため大艪100挺でも推進力が不足であり、実用性がなく将軍の権威を示す以外にはほとんど機能しなかったとされる。

しかし、これは浅い喫水も併せて、江戸防衛の為の移動要塞としての任務が主なためとの意見もある。また、建造を命じたのは徳川秀忠であり、その後に将軍職を襲った家光によって絢爛豪華な装飾が付けられたという。

維持費用が大きく、奢侈引き締め政策の影響もあり、天和2年(1682年)に幕府によって解体された。

さて、園内へ。恥をしのんで正直に言うと、私には庭園はどれも同じように見えて、手入れが行き届いててきれいだなー、という感想しか出ない。

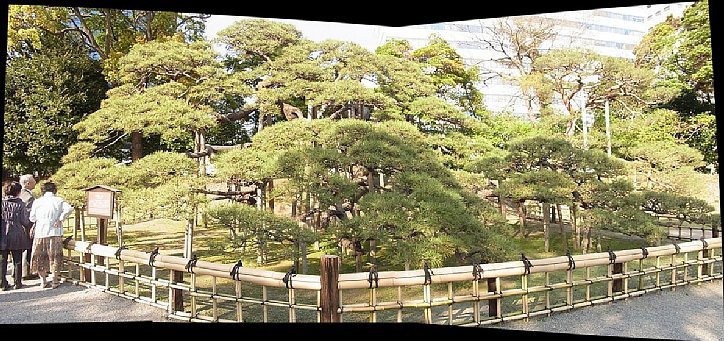

東海道線からちょこっと見える浜離宮の木々のひとつは、こやつだろうか。

入場料は一般 300円。私が見た東京都の庭園の中ではいちばん面白かったので、値段分の価値は十分にあると思います。

三百年の松。六代将軍の家宣がここを改修したときに植えられた松だという。中々の枝ぶり。

しかし、説明板にあった、

「都内でも最大級の松」

という表現については、

「おめー、善養寺・影向の松の前でもそれ言えんの?」

なのであった。

もう葉桜だけど、とりあえず花見に来たので、サクラ、サクラ……と。

日頃の行いがいいので写真を撮ってると蜜蜂が現れるサプライズが。

この近くに菜の花畑があったらしいのだけど、気づかず。残念。焦っていたのは、浜離宮の最大の特徴である海入りを見たかったから。

いままで、手入れする予算がないのかなあ……などと思っていた自分が浅慮だった。 手入れの行き届いた「広場」があり、自然そのままに近い「森」があり、 海を模した「池」がある。その他もろもろ。敷地の中に「世界」を再現してるんですな。 リアル箱庭ゲームなんですな>庭園。

灯台跡。おそらく幕末~明治にかけて灯台が建てられたのだろう。

日本の、ここが変だよ御先祖様な要素のひとつとして、島国の人間でありながら常夜灯台の設置が遅かった(おそらく幕末になってから)ことがあげられる。

高い櫓を立ててかがり火を焚いて目印にするという行為自体は、古墳時代やその前まで遡れるかもしれないのだけど、なぜか

「毎日、一晩中、365日ずっと火を灯す公共施設があれば海で働く人たちが助かる」

という発想にはいたらなかったらしい。

これはまあ、江戸後期まで危険な夜の航海、それも陸地から遠く離れた沖にまで出る人がそんなにいなかったせいでもあるけれど。

シンプルで好きだけど、庭園の護岸がこんな鉄とコンクリでいいのか?と思わないでもない。

本物の海を使うなんて卑怯にもほどがある!?

京都の庭園では、工夫を凝らして池を海に見立てたり、あるいは枯山水で砂を大海に見立てたりするわけで、それはそれで素晴らしい人類の叡智ではあるのだけど、

本物の海を使っちゃった

という浜離宮の海入りの迫力にはかなわないと思った。

余計な手間は加えず、素材の良さをそのまま生かすのが和の心、そんな話か。

上品で繊細な京都の庭園にくらべて、浜離宮は海の満ち引きに耐えねばならないため荒々しい造りであるとかなんとか、ものの本には書かれているのだけど、ニワカの私には違いがわからないのだった。

下調べをせずに来たので、なんだかわからないものに出くわした。

かつての埋門の残骸か?はたまたドワーフの住みかか。トマソンか。

鴨猟をするお侍さんたちがここに隠れて待つのだそうだ。 まず、小覗きの板木を叩いて、飼っているアヒルにエサの時間だぞー!と知らせる。

アヒルたちはエサを食べに小覗きの後ろの引堀にやってくる。 それにつられて野生の鴨も引堀に入ってくるから、必要数入ったところで閉じ込めて、 隠れていたお侍さんたちが手網で鴨を獲り、逃した鴨は鷹匠が仕留めるのだそうな (一匹でも逃すと、この場所は危険だと鴨たちが学習してしまうから)。

なにそれ、すごい楽しそう!

さて、そんな愉快な鴨場となってた江戸庭園の発明・海入り。しかしこれも、ここが有事の際の城であることを考えると、必ずしも庭園のために海を入れたんじゃないだろうなって気がしてくる。

大きな地図を表示

やっぱり、いざというとき軍船の出撃基地として使うために、海を引き込んだ舟入りが必要だったんだろうな……と。

だから江戸の庭園としての発明というよりは、やむにやまれず海をいれざるをえなかったという気がする。

「見て!大きな鳥!」

「なにかしら?カモ…じゃないわね……コクチョウでもないし」

「ウってやつじゃない?」

などとさわいでるおばちゃんたち。

現代っ子ならともかく、この年代のおばちゃんたちならカワウくらい知ってるもんだと思ったが。 都会育ちならそういうもんかもな。

高層ビル群が向こうに見えるのが良い。とはいえ景観破壊だと感じる人も多いだろう。

藤と藤棚。この記事を書いている 4/22 は藤も見頃だけど、このときは一分咲きだった。

富士見山。築山も日本庭園に欠かせない要素のひとつらしい。とりあえず登る。

ちなみに富士山の方角は樹木が生い茂ってて、いまや見られたもんじゃなかった。たとえ樹木が無くてもビルにはばまれて富士は見えないと思うけど。

クサイチゴの花。いわゆるワイルドラズベリー。GW頃には食べ頃だろうが、やんちゃな人が少しほおばるくらいで、大半は食べられず詰まれず枯れていくのだろうな。

ネットで調べたらトキワハゼという花のように見えた。が、自信はない。

「整備」なのね。「復元」じゃなくて。

建物はないけど、枡形のある食い違い虎口……近世城郭の典型的な出入り口であることがわかる。

そもそも今回、庭園を見ようと思ったのは(なにかしら花が咲いてるだろうという理由もあったけど)、二条城を見たとき、せっかくの国の特別名勝(国宝や特別天然記念物に匹敵する重要な景観) を見ながら、よくわからなかったからだ。

そんで、それまで庭園にそーれほど興味がなかったのだけど、ちょびっと勉強した。

すると、 日本において建物と庭は切っても切り離せない関係だと知った。 庭は単なる鑑賞のための空間ではなく、作業スペースであり照明でありエアコンだった。 その機能性を考える上でも、城や古建築を見る際に軽視していい要素ではないと知った。もちろんそれで、今まで軽視してきたことを深く後悔あとの祭りしたのだけれども、 こぼれたミルクについて嘆かず、とりあえず手軽に見に行ける庭園として浜離宮をチョイスしたのだ。

過去に見たことのある東京の庭園は、 入場料の必要なやつにしぼると、 小石川後楽園と六義園と殿ヶ谷庭園。

浜離宮恩賜庭園は、それらと比べて今のとこナンバーワンおもしろ庭園でした。

自分の庭園を見る眼が変わったというのもあるけどね。 特に六義園を見たのはずいぶん昔だから、今見たらまたちがう感想かも。

そんなわけで、浜離宮恩賜庭園、意外と城郭してて、城好きにもオススメの庭園でしたという話。

![[城址] のんびりした活気 陸奥国 三春城と城下町(福島県)](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2019/10/b87c01a0c288272d940748ce3e616ca5-100x100.jpg)

![[史跡] 道灌邸跡で清正邸跡で井伊邸跡で陸軍参謀本部跡 憲政記念館(東京都千代田区)](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2016/11/3e14a286362953648b20c138b9155bcd-100x100.jpg)

![[寺社] 訪問経験値から選んだ「初詣のできる城10選」](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2016/12/7848665c19b1b1d7b792adabfec55743-100x100.jpg)